애도의 물결에 둘러싸인 경교장 1949년 6월.

“좋은 광경을 보며 비행장에 내렸는데 그 다음부터 비극을 맛보기 시작한 거예요.”

대한민국 임시정부의 마지막 경위대장이었던 윤경빈(97) 선생은 15일 서울시가 펴낸 광복 70주년 구술자료집 <마지막 임시정부청사 경교장>에서 1945년 11월23일 씨(C)-47 미군정 수송기를 타고 환국했을 때를 회고했다.

윤 선생은 “비행장에 우리나라 사람들이 하나도 마중을 안 나왔다는 데 대해 상당히 실망할 수밖에 없었다”고 말했다. 임정요인들이 돌아와 정착한 곳이 서울 종로구 경교장이다. 그는 경교장에 대해 “해방 후 돌아와서 임시정부의 모든 일은 거기서 다 처리했으니 마지막 청사”라며 단순히 임정요인의 기숙사만은 아니었음을 강조했다. 실제 경교장에서 임시정부 국무위원회가 최소 8차례 열렸다는 역사적 기록이 남아 있다.

윤 선생은 “비행장에 우리나라 사람들이 하나도 마중을 안 나왔다는 데 대해 상당히 실망할 수밖에 없었다”고 말했다. 임정요인들이 돌아와 정착한 곳이 서울 종로구 경교장이다. 그는 경교장에 대해 “해방 후 돌아와서 임시정부의 모든 일은 거기서 다 처리했으니 마지막 청사”라며 단순히 임정요인의 기숙사만은 아니었음을 강조했다. 실제 경교장에서 임시정부 국무위원회가 최소 8차례 열렸다는 역사적 기록이 남아 있다.

130쪽의 구술자료집에는 윤 선생 외에 어린 시절 백범 김구 등 임정요인들과 지낸 김자동, 독립운동가들의 생애를 지켜본 김정륙, 백범의 비극을 지켜본 이웃집 소녀 오경자의 회고록도 담겼다. 백범 외에 임시정부 부주석 김규식, 국무위원 이시영, 선전부장 엄항섭, 재무부장 조완구, 며느리이자 비서 안미생에 관한 이야기도 담겼다.

130쪽의 구술자료집에는 윤 선생 외에 어린 시절 백범 김구 등 임정요인들과 지낸 김자동, 독립운동가들의 생애를 지켜본 김정륙, 백범의 비극을 지켜본 이웃집 소녀 오경자의 회고록도 담겼다. 백범 외에 임시정부 부주석 김규식, 국무위원 이시영, 선전부장 엄항섭, 재무부장 조완구, 며느리이자 비서 안미생에 관한 이야기도 담겼다.

당시 임정 문화부장이었던 아버지(김상덕)와 경교장에서 함께 살았던 김정륙(81) 선생은 백범의 소소한 일상까지 기억해냈다. 김 선생은 “한 번, 경교장이 난리가 난 적이 있다”며 백범 선생이 운전기사와 짜고 몰래 서대문 재래시장에 가서 빈대떡 좌판에서 막걸리 한 잔 하고 돌아온 일화를 전했다. 백범 선생이 사라져 경교장이 난리가 났는데, 뒤쪽 어설픈 철조망을 뚫고 나간 백범이 올 땐 시치미 뚝 떼고 정문으로 들어왔다고 증언했다. 그는 “평소에 백범 어른한테 눌려 있던 국무위원들이, 그래 찬스다 하고, 전부 한 마디씩 대드는 거라, 백범 주석은 기분 좋은데, 그까짓 것 투정으로 받아주는 표정”이었다며 엄격했지만 인간적이었던 백범의 면모를 전했다.

구술자료집은 강북삼성병원 안에 있는 경교장과 국공립도서관, 대학교 도서관, 연구소, 서울시청 시민청에서 볼 수 있다.

원낙연 기자 yanni@hani.co.kr, 사진 서울시 제공

당시 임정 문화부장이었던 아버지(김상덕)와 경교장에서 함께 살았던 김정륙(81) 선생은 백범의 소소한 일상까지 기억해냈다. 김 선생은 “한 번, 경교장이 난리가 난 적이 있다”며 백범 선생이 운전기사와 짜고 몰래 서대문 재래시장에 가서 빈대떡 좌판에서 막걸리 한 잔 하고 돌아온 일화를 전했다. 백범 선생이 사라져 경교장이 난리가 났는데, 뒤쪽 어설픈 철조망을 뚫고 나간 백범이 올 땐 시치미 뚝 떼고 정문으로 들어왔다고 증언했다. 그는 “평소에 백범 어른한테 눌려 있던 국무위원들이, 그래 찬스다 하고, 전부 한 마디씩 대드는 거라, 백범 주석은 기분 좋은데, 그까짓 것 투정으로 받아주는 표정”이었다며 엄격했지만 인간적이었던 백범의 면모를 전했다.

구술자료집은 강북삼성병원 안에 있는 경교장과 국공립도서관, 대학교 도서관, 연구소, 서울시청 시민청에서 볼 수 있다.

원낙연 기자 yanni@hani.co.kr, 사진 서울시 제공

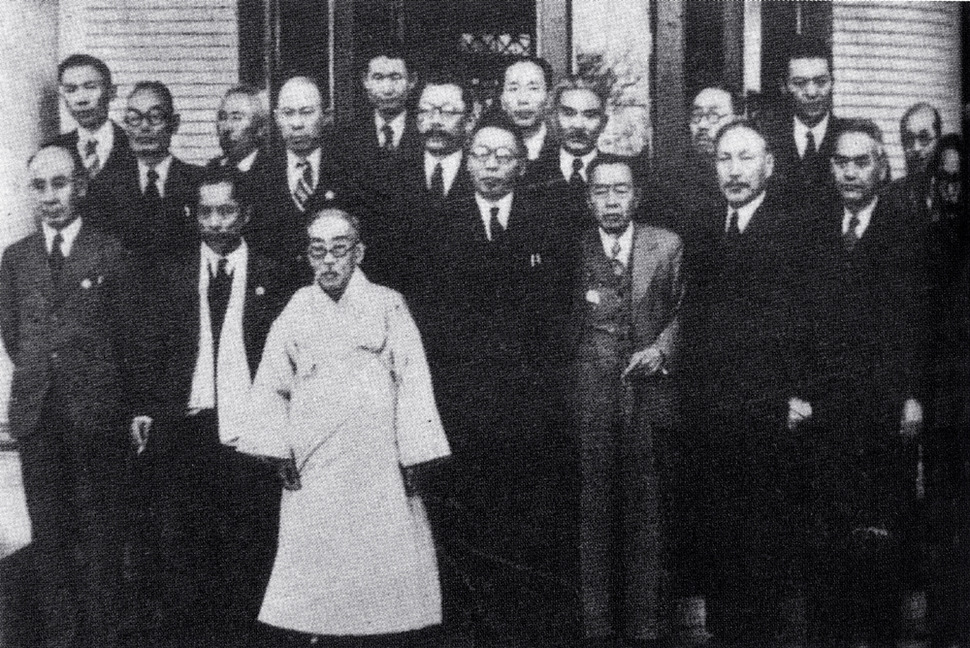

제2차 국무회의 직후 대한민국 임시정부 요인들. 1945년 12월6일.

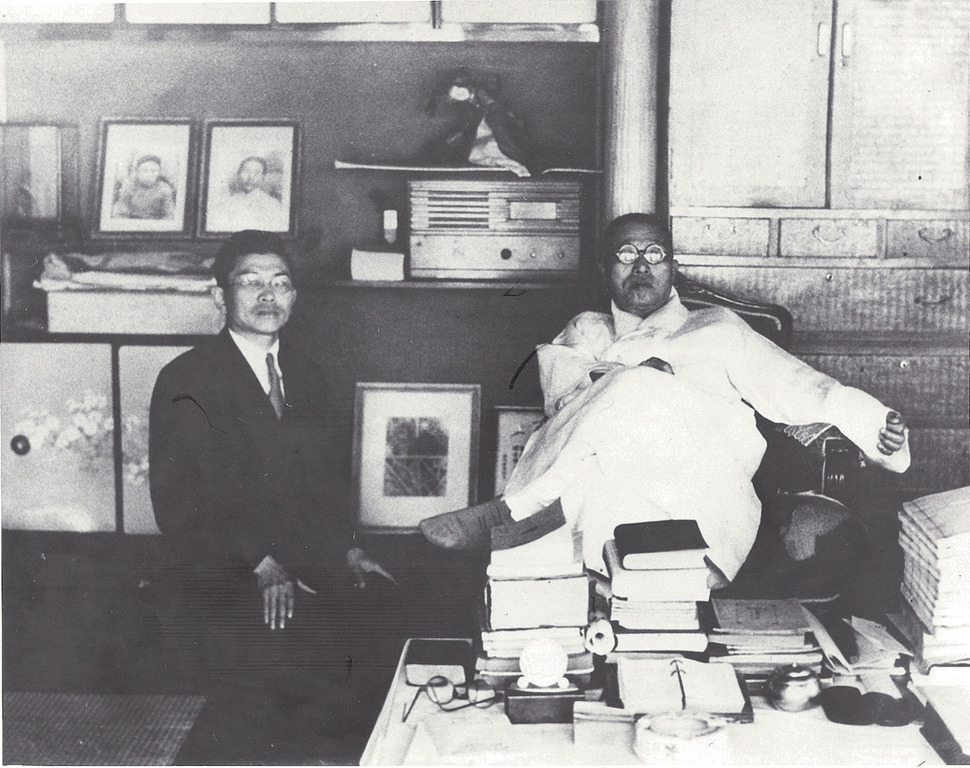

백범선생 방에서. 1947 경교장.

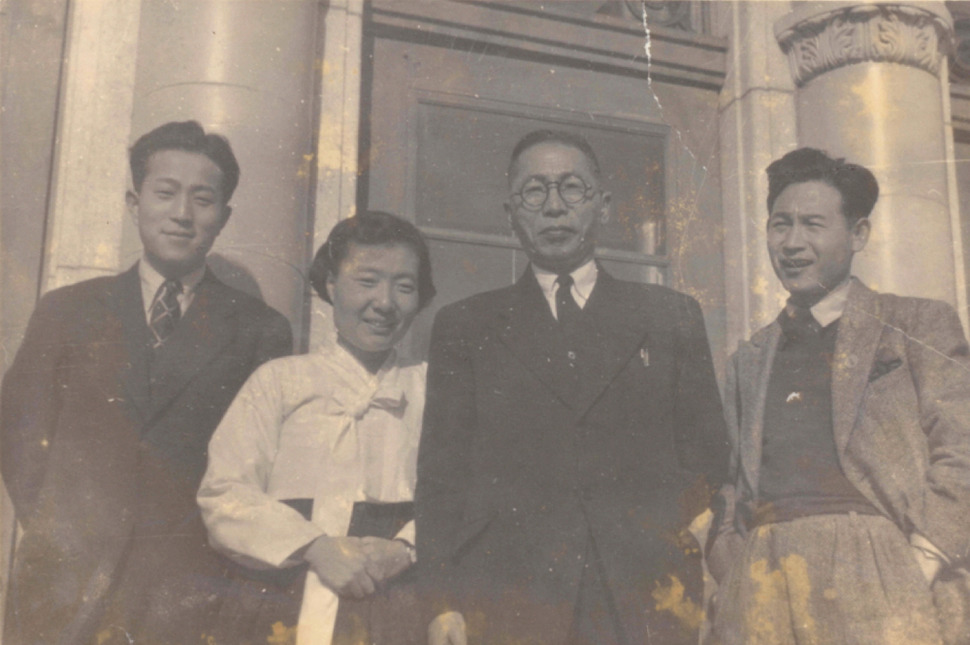

경교장에서 며느리와 함께(왼쪽부터 장우식, 안미생, 김구, 안우생).

신탁통치 반대운동 집회. 1946년 경교장.

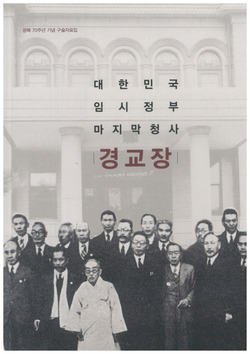

‘대한민국 임시정부 마지막 청사 경교장’ 표지.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)