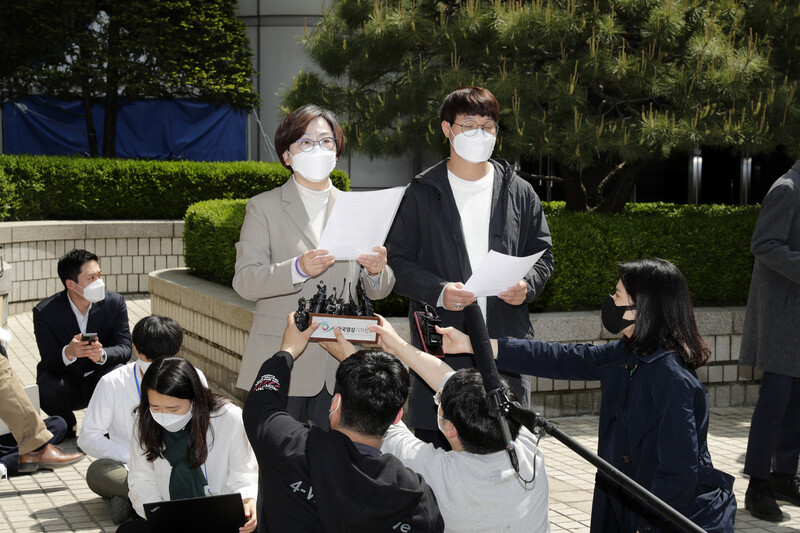

일본군 ‘위안부’ 피해자들이 일본 정부를 상대로 낸 두번째 손해배상 청구소송 1심에서 패소한 21일 오전, 이나영 정의기억연대 이사장이 서울 서초구 서울중앙지법에서 일본군 위안부 피해자 지원단체 네트워크의 입장을 밝히고 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

‘위안부’ 피해자들이 일본 정부를 상대로 한국 법원에 낸 1차 손해배상 청구소송은 이번 2차 소송과 달리 지난 1월 승소 판결을 받았다. 하지만 일본 정부로부터 배상을 받기까지는 넘어야 할 산이 많다. 일본 정부 자산을 강제매각하는 것이 현실적으로 쉽지 않고, 법원이 소송 비용은 일본 정부를 상대로 강제집행할 수 없다고 제동을 걸었기 때문이다.

21일 법원 관계자 등의 말을 종합하면, 고 배춘희 할머니 등 1차 소송 원고들은 지난 13일 서울중앙지법에 재산명시 신청을 했다. 1차 소송 재판부인 서울중앙지법 민사34부가 “일본은 피해자들에게 각 1억원씩 배상하라”고 판결한 것을 근거로 국내에 있는 일본 정부 재산을 파악하기 위해서다. 피해자들은 일본 정부가 소송 자체를 인정하지 않기 때문에 강제집행이 불가피하다는 입장이다.

다만 법원에서 일본 정부 재산 목록을 받더라도 이후 절차는 불투명하다. 우선 일본이 한국에 보유한 대표적 재산은 일본대사관인데, ‘외교관계에 관한 빈(비엔나)협약’이 공관 지역 내 재산은 강제집행 면제 대상으로 규정했기 때문이다. 다른 자산을 찾아야 하는 처지다.

집행 가능한 자산을 찾더라도 이를 매각해 현금화하기가 현실적으로 쉽지 않다. 우선 법원이 압류명령 결정문 등을 일본 정부에 보내야 하는데, 일본 쪽이 문서 수령을 거부하며 시간을 끌 가능성이 크다. 법원이 공시송달(서류가 상대방에게 전달된 것으로 간주하는 것)로 현금화 절차에 돌입할 수도 있으나, 한-일 관계에 큰 파장을 몰고올 수 있다.

지난해 일본 전범기업 국내 자산 매각 시도에서도 이런 어려움이 드러났다. 한국 법원은 강제동원 피해자들에게 위자료를 지급하지 않은 미쓰비시중공업 등의 국내 자산 강제매각을 위한 공시송달을 결정했지만, 일본 정부는 현금화 조처가 이뤄지면 경제적 보복을 하겠다며 반발했다. 민간기업 자산 강제집행에도 일본 쪽이 크게 반발하는 상황에서 일본 정부 자산 강제집행은 더 험난할 수밖에 없다.

올해 1월 1차 소송에서 원고 승소 판결한 재판부가 소송 비용은 “일본에 추심할 수 없다”는 판단을 내린 것도 논란이 되고 있다. 이 판결 뒤 재판장이 바뀐 서울중앙지법 민사34부(재판장 김양호)는 지난달 말 “외국에 대한 강제집행은 그 국가의 주권과 권위에 손상을 줄 우려가 있어 신중한 접근이 필요하다”며 소송 비용은 추심할 수 없다고 결정했다. 앞서 같은 재판부는 패소한 쪽이 소송 비용을 댄다는 원칙에 따라 “소송 비용은 피고(일본)가 부담한다”고 판결했는데, 판결 확정 뒤 법원이 기록 보존을 위해 소송 비용을 정리하는 과정에서 추심할 수 없다고 다시 판단한 것이다. 다만 이는 인지대(법원에 내는 소송 비용)에 대한 판단이어서 위자료 지급 판결에는 영향을 주지 않는다.

신민정 기자

shin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)