“언제 오는 거지?” 서울 삼성동 코엑스 아쿠아리움의 2만마리 정어리 떼는 하루 한번, 한 남자를 학수고대 기다린다. 다이버 김대승(27)씨다. 그가 오면 정어리들은 푸른 물살을 가르며 춤을 춘다. 김씨를 향한 정어리들의 사랑에 관람객들은 박수갈채를 보낸다.

[매거진 esc] 커버스토리

‘그대가 오랫동안 심연(Abyss)을 들여다볼 때, 심연 역시 그대를 들여다본다.’

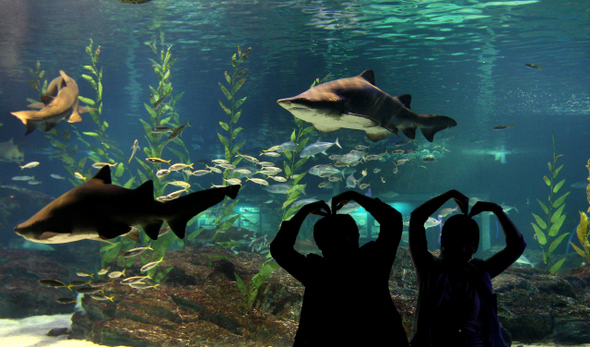

눈을 한가득 채운 커다란 수족관 앞에서, 어릴 적 본 제임스 캐머런의 영화 <어비스>를 떠올립니다. 니체의 잠언으로 시작하는 이 영화는 푸른빛 깊은 바다를 한없이 펼쳐냅니다. 바다 깊은 데서 마주치는 미지의 생명체는 거울처럼 주인공의 얼굴을 따라 변합니다. 기억 속 꼬마는 텔레비전 화면에서 눈을 떼지 못합니다.

수조 속 사육사의 손놀림을 따라 꽃잎처럼 흩어지는 정어리 떼를 보면서, 머리 위 수족관 해저터널을 지나가는 귀상어의 무심한 표정을 올려다보면서, 영화의 한 장면으로 돌아갑니다. 수족관은 마치 동심으로 빨려들어가는 타임머신 같습니다. 옆에서 입을 벌린 채 수조를 통통 두들기는 어린아이도 언젠가 이 순간을 떠올릴 테죠.

이번에는 게슴츠레 눈을 떠 정어리 떼를 봅니다. 이런! 아까는 안 보이던 모습이 눈에 들어오네요. 사육사의 오른손에 쥔 먹이 주머니를 놓칠세라 정어리는 분주히 헤엄치고 있습니다. 끊임없이 뻐끔거리는 정어리의 주둥이를 보며 ‘생존의 고통’이라는 말을 떠올립니다.

다른 수조에서는 상어와 바다거북이 날카로운 눈빛을 주고받네요. 바닷속 권력자 사이의 기 싸움일까요. 이들 사이로 골목길에서 불량배를 마주친 듯 주눅든 표정으로 물고기 떼가 지나갑니다.

꿈과 동심이 가득했던 미지의 수족관은 어느새 온통 ‘삶의 전쟁터’처럼 보입니다. 수족관 속 모습도 우리 삶과 다르지 않습니다. 해맑은 수족관 속 수달이 짝짓기를 위해 피 터지게 싸우는 것도, 점잖은 펭귄이 권력을 빼앗으려 부리를 들이미는 모습도, 어딘가 익숙한 장면 아닌가요?

이제 수족관 속 처절한 ‘사랑과 전쟁’을 본격 해부하려 합니다. 손가락에 침 묻히면 바로 시작입니다. 자, 채널 고정.

글 김성환 기자 hwany@hani.co.kr<30FB>사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

다른 수조에서는 상어와 바다거북이 날카로운 눈빛을 주고받네요. 바닷속 권력자 사이의 기 싸움일까요. 이들 사이로 골목길에서 불량배를 마주친 듯 주눅든 표정으로 물고기 떼가 지나갑니다.

꿈과 동심이 가득했던 미지의 수족관은 어느새 온통 ‘삶의 전쟁터’처럼 보입니다. 수족관 속 모습도 우리 삶과 다르지 않습니다. 해맑은 수족관 속 수달이 짝짓기를 위해 피 터지게 싸우는 것도, 점잖은 펭귄이 권력을 빼앗으려 부리를 들이미는 모습도, 어딘가 익숙한 장면 아닌가요?

이제 수족관 속 처절한 ‘사랑과 전쟁’을 본격 해부하려 합니다. 손가락에 침 묻히면 바로 시작입니다. 자, 채널 고정.

글 김성환 기자 hwany@hani.co.kr<30FB>사진 박미향 기자 mh@hani.co.kr

부산 아쿠아리움의 상어 수조에는 40마리의 상어가 있다. 물고기 32종도 함께 산다. 크기가 작은 전갱이는 무작정 상어를 쫓아다니다 잡아먹히기도 한다. 짝사랑은 상처를 남기지만 끝낼 수는 없다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC] 스치던 얼굴을 빤히…나를 빛내는 ‘영혼의 색’ 찾기 [ESC]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2023/1229/53_17038084296564_20231227503552.jpg)

![히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC] 히말라야 트레킹, 일주일 휴가로 가능…코스 딱 알려드림 [ESC]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2024/0427/53_17141809656088_20240424503672.webp)