‘안녕, 나의 영웅.’

올림픽은 스타 탄생의 장이다. 때로는 감탄을 자아내는 멋진 몸짓이, 때로는 심금을 울리는 절실한 말 한마디에 스타가 탄생한다. 동시에 올림픽은 스타와의 이별을 뜻하기도 한다. 한 시대를 풍미했던 스타들이 마지막 올림픽을 치르며 팬들과 함께 울고 웃는 시간이 된다.

이번 올림픽에서는 한국 체육의 세대교체도 눈에 띈다. 특히 1988년 서울올림픽 즈음 태어난 ‘88둥이’와 2000년대 태어난 이른바 ‘제트(Z)세대’ 10대 스타들의 교체가 두드러진다. 특히 23일 개회식에서 기수로 나서는 1988년생 김연경과 2003년생 황선우의 입장은 시대 변화를 상징하는 장면이 될 것이다.

떠나는 스타들 가운데 가장 주목받는 이는 여자배구의 김연경이다. ‘라스트 댄스’를 준비 중인 김연경은 “이번에는 꼭 메달을 따겠다”는 욕심이 있다. 김연경은 국내외 리그에서 맹활약했지만, 아직 올림픽 메달이 없다. 2012 런던올림픽은 4위, 2016 리우올림픽은 8강에 머물렀다. 지난해 6월에는 연봉의 75%가량을 삭감하면서도, 올림픽 준비를 위해 국내복귀를 택했다. 해외 코로나 상황이 심각해지면서, “도쿄올림픽을 최고의 컨디션으로 준비할 수 있는 방법이라고 생각했다”. 김연경은 이번 대회에서 기수는 물론 선수단 전체 주장과 여자배구 주장까지 맡는다.

펜싱의 김지연(33)도 이번 올림픽이 마지막 무대가 된다. 2012 런던올림픽에서 금메달을 딴 김지연은 한국 펜싱 최초 올림픽 여자 금메달리스트, 아시아 최초 올림픽 사브르 금메달리스트 등의 숱한 기록을 남겼다. 이번 대회에서도 개인전과 단체전 금메달을 차지해, “펜싱 하면 ‘김지연’이 떠오를 만큼, 최선을 다하고 실력 있는 선수로 기억되고 싶다”는 각오를 보인다.

레슬링 그레코로만형 67㎏급의 류한수(33)도 이번 대회에서 유종의 미를 거둘 채비를 하고 있다. ‘포기하지 않는 레슬러’로 기억되고 싶은 그는 “후회 없는 경기를 하고 오겠다”고 밝혔다. 2008 베이징올림픽 때 야구 대표팀 막내로 금메달을 목에 걸었던 김현수(33) 또한 이번이 마지막 올림픽이 될 가능성이 짙다. 야구는 2024 파리올림픽 정식 종목에서 제외됐기 때문이다. 김현수는 오승환(39) 등과 함께 야구 2연패에 도전하게 된다.

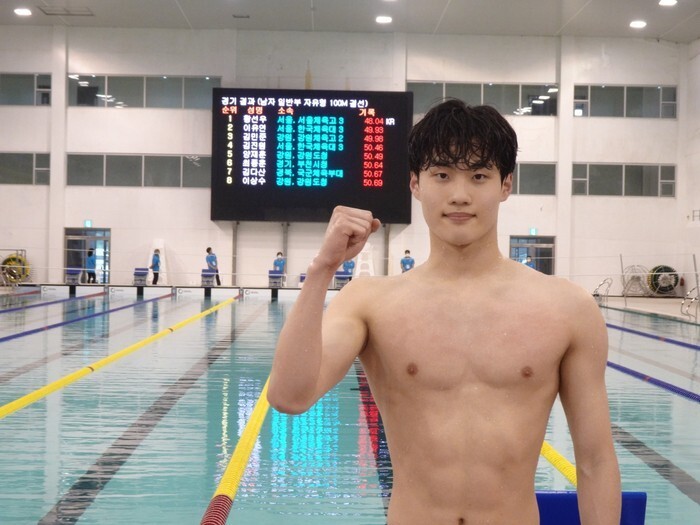

2000년대 태어난 10대들의 활약은 이번 대회부터 본격화될 것으로 보인다. 수영의 황선우는 그중에서도 최대 기대주다. 올림픽 무대를 처음 밟는 그가 김연경과 함께 기수로 나선 것부터가 한국 체육계가 그에게 거는 기대를 보여준다. 무엇보다 놀랍도록 성장이 빠르다. 박태환이 2010년 세운 자유형 200m 한국최고기록(11분44초80)에 0.16초 차이까지 따라붙었다. 현장에서는 “박태환을 넘어설 것이다. 어디까지 갈지 가늠도 되질 않는다”는 평가가 나온다.

체조의 여서정(19)도 이번 대회에서 유력한 금메달 후보다. 지난 2018 자카르타·팔렘방 아시안게임 여자 도마 부분에서 32년 만에 한국에 금메달을 선물하며 실력을 증명했다. 체조계에서 “실수만 없다면 금메달이 확실하다”고 전망한다. 여서정은 올림픽을 앞두고, 대학에 입학하는 대신 ‘도마 황제’ 양학선(29)이 있는 수원시청에 입단해 익힌 노하우를 유감없이 발휘해 금빛 연기를 펼친다는 각오다.

동갑내기 선수인 신유빈(17·탁구)과 김제덕(17·양궁)이 얼마나 좋은 성적을 거둘지도 관심사다. 신유빈은 이미 국가대표 선발전에서 1위에 오르는 파란을 일으키며 자신의 실력을 증명했다. 고교 궁사 김제덕도 올림픽 메달보다 어렵다는 양궁 대표 선발전을 뚫어낸 실력 있는 선수다. 무엇보다 두 선수 다 어디에 가도 주눅 들지 않는 강한 정신력과 긍정적인 성격이 강점으로 꼽혀 “사고를 칠 수 있는 선수”라는 평가를 받는다.

도쿄/이준희 기자

givenhappy@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[아하 패럴림픽] 올림픽 양궁처럼…9연속 금메달 노리는 패럴림픽 종목은? [아하 패럴림픽] 올림픽 양궁처럼…9연속 금메달 노리는 패럴림픽 종목은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/112/imgdb/original/2021/0826/20210826504219.jpg)