“한국인 강한 거부감 원인은 육체 죽으면 끝이란 믿음 때문”

“영육분리·정신 중시한 플라톤 서구인 생사관 획기적 영향”

철학연구회 17일 ‘생사’ 학술대회, 동서양 죽음관 다양한 조명

“한국인들은 내세가 없는 민족이다.” 외국의 한 저명한 신학자가 한국인을 얼마동안 관찰한 뒤 했다는 말이다. 그의 혹평이 아니라도 한국인들은 말기암 환자도 마지막까지도 평소 어긋난 관계를 회복하거나 자신의 삶을 정리하거나 새로운 여행을 준비하지 못한 채 소중한 시한부 삶을 마쳐버리는 이들이 많다.

그런 의미에서 철학연구회가 마련한 ‘생사에 대한 철학적 성찰’ 학술대회는 새삼 눈길을 끈다. 학술대회는 17일 오전 9시30분부터 오후 6시까지 서울 이화여대 인문관 111호에서 열린다.

“죽음은 과연 우리에게 벽인가, 아니면 문인가. 죽음은 우리가 그것에 부딪혀 모든 것이 소멸, 상실되는 벽과 같은 장애물인가, 아니면 현세의 고통으로부터 구원되어 보다 나은 곳으로 이행하는 출구요 활로인가”

철학연구회 황경식(서울대 철학과) 회장의 물음이 학술대회를 압축적으로 말해준다. 미리 배포한 자료에서 한림대 생사학연구소 오진탁 소장은 “우리 사회에서 왜 그토록 죽음에 대한 거부감이 심한 것인지, 불행하게 죽어가는 사람이 왜 그렇게 많은 것인지, 자살사망률이 왜 최근 들어 급증하는 것인지 문제를 추적해보니 다른 원인도 작용하지만, 그 근원에는 육체만 죽으면 모든 게 끝이라는 ‘오해’가 원인으로 자리잡고 있다”고 말했다. 그는 “죽음이란 육체가 죽더라도 그 순간 육체로부터 영혼이 분리되어 다른 세상으로 여행을 떠나는 것이므로, 육체의 차원에서 보면 죽음은 존재하지만, 영혼에서 보면 죽음은 존재하지 않는다”고 설명했다.

우리나라는 근대까지 대부분 전통 장례식 등에서 유교의 상례를 따랐다. 하지만 유교는 죽음에 대한 두려움에 직면한 민중들에게 마음의 평화를 주지 못했다고 한다. 김교빈(호서대 철학과) 교수는 “죽음을 넘어서는 가장 쉬운 방법은 종교를 갖는 것인데, 전염병이 창궐해 많은 사람이 죽어갈 때 로마에선 가톨릭이 자리잡았고, 같은 시기 같은 병으로 사람들이 죽어가던 중국에선 유교 대신 도교와 불교가 큰 세력으로 자리잡았다”고 그 근거를 내놓았다.

발표자들의 다양한 생사관이 죽음과 종교에 대한 이해를 새롭게 이끈다.

진중권(중앙대 독어독문과) 교수는 “‘몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다’로 매주 기독교인들이 암송하는 신앙고백처럼 중세 초까지 서구인들은 ‘몸을 가지고 다시 사는 것’이란 믿음이었으나 중세 이후 죽음은 육체와 영혼이 분리되는 영육이원론으로 변화되었다”고 밝혔다. 그러나 영육이원론은 예수보다 훨씬 이전 희랍시대로 거슬러 올라간다.

남경희 (이화여대 철학과) 교수는 “영혼 또는 정신이 신체와는 전혀 다른 방식으로 활동하며 존재한다는 생각, 나아가 이런 정신이 인간의 삶에서 보다 중요한 부분이라는 믿음이 서구인들의 의식 속에 자리잡게 한 플라톤의 영혼관은 서양 정신사에서 획기적인 것”이라고 주장했다.

안옥선(순천대 철학과) 교수는 불교적 죽음을 연기론과 윤회론을 통해 설명했다. 그는 “죽음은 새로운 생으로 이어져 고통을 연장시키는 통로이기도 하지만, 영원히 자유로워질 수 있는 유일한 기회”라면서 “삶은 마음을 개발해 죽음까지도 영원한 자유를 위한 열반의 통로로 활용할 수 있는 내공을 기르는 소중한 기회”라고 밝혔다.

한편 한국죽음학회가 지난달 세계적인 죽음학자 알폰스 디켄 박사 초청 강연회를 연데 이어 죽음에 대한 관심이 미흡했던 불교계에서도 서울 삼성동 봉은사가 20일부터 ‘웰다잉 체험교실’을 여는 등 죽음에 대한 조명이 활발해지고 있다.

조연현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

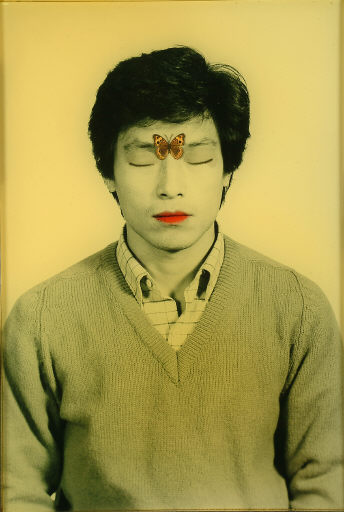

사진 탁기형 기자 khtak@hani.co.kr

철학연구회 17일 ‘생사’ 학술대회, 동서양 죽음관 다양한 조명

“한국인들은 내세가 없는 민족이다.” 외국의 한 저명한 신학자가 한국인을 얼마동안 관찰한 뒤 했다는 말이다. 그의 혹평이 아니라도 한국인들은 말기암 환자도 마지막까지도 평소 어긋난 관계를 회복하거나 자신의 삶을 정리하거나 새로운 여행을 준비하지 못한 채 소중한 시한부 삶을 마쳐버리는 이들이 많다.

그런 의미에서 철학연구회가 마련한 ‘생사에 대한 철학적 성찰’ 학술대회는 새삼 눈길을 끈다. 학술대회는 17일 오전 9시30분부터 오후 6시까지 서울 이화여대 인문관 111호에서 열린다.

“죽음은 과연 우리에게 벽인가, 아니면 문인가. 죽음은 우리가 그것에 부딪혀 모든 것이 소멸, 상실되는 벽과 같은 장애물인가, 아니면 현세의 고통으로부터 구원되어 보다 나은 곳으로 이행하는 출구요 활로인가”

철학연구회 황경식(서울대 철학과) 회장의 물음이 학술대회를 압축적으로 말해준다. 미리 배포한 자료에서 한림대 생사학연구소 오진탁 소장은 “우리 사회에서 왜 그토록 죽음에 대한 거부감이 심한 것인지, 불행하게 죽어가는 사람이 왜 그렇게 많은 것인지, 자살사망률이 왜 최근 들어 급증하는 것인지 문제를 추적해보니 다른 원인도 작용하지만, 그 근원에는 육체만 죽으면 모든 게 끝이라는 ‘오해’가 원인으로 자리잡고 있다”고 말했다. 그는 “죽음이란 육체가 죽더라도 그 순간 육체로부터 영혼이 분리되어 다른 세상으로 여행을 떠나는 것이므로, 육체의 차원에서 보면 죽음은 존재하지만, 영혼에서 보면 죽음은 존재하지 않는다”고 설명했다.

우리나라는 근대까지 대부분 전통 장례식 등에서 유교의 상례를 따랐다. 하지만 유교는 죽음에 대한 두려움에 직면한 민중들에게 마음의 평화를 주지 못했다고 한다. 김교빈(호서대 철학과) 교수는 “죽음을 넘어서는 가장 쉬운 방법은 종교를 갖는 것인데, 전염병이 창궐해 많은 사람이 죽어갈 때 로마에선 가톨릭이 자리잡았고, 같은 시기 같은 병으로 사람들이 죽어가던 중국에선 유교 대신 도교와 불교가 큰 세력으로 자리잡았다”고 그 근거를 내놓았다.

발표자들의 다양한 생사관이 죽음과 종교에 대한 이해를 새롭게 이끈다.

진중권(중앙대 독어독문과) 교수는 “‘몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다’로 매주 기독교인들이 암송하는 신앙고백처럼 중세 초까지 서구인들은 ‘몸을 가지고 다시 사는 것’이란 믿음이었으나 중세 이후 죽음은 육체와 영혼이 분리되는 영육이원론으로 변화되었다”고 밝혔다. 그러나 영육이원론은 예수보다 훨씬 이전 희랍시대로 거슬러 올라간다.

남경희 (이화여대 철학과) 교수는 “영혼 또는 정신이 신체와는 전혀 다른 방식으로 활동하며 존재한다는 생각, 나아가 이런 정신이 인간의 삶에서 보다 중요한 부분이라는 믿음이 서구인들의 의식 속에 자리잡게 한 플라톤의 영혼관은 서양 정신사에서 획기적인 것”이라고 주장했다.

안옥선(순천대 철학과) 교수는 불교적 죽음을 연기론과 윤회론을 통해 설명했다. 그는 “죽음은 새로운 생으로 이어져 고통을 연장시키는 통로이기도 하지만, 영원히 자유로워질 수 있는 유일한 기회”라면서 “삶은 마음을 개발해 죽음까지도 영원한 자유를 위한 열반의 통로로 활용할 수 있는 내공을 기르는 소중한 기회”라고 밝혔다.

한편 한국죽음학회가 지난달 세계적인 죽음학자 알폰스 디켄 박사 초청 강연회를 연데 이어 죽음에 대한 관심이 미흡했던 불교계에서도 서울 삼성동 봉은사가 20일부터 ‘웰다잉 체험교실’을 여는 등 죽음에 대한 조명이 활발해지고 있다.

조연현 종교전문기자 cho@hani.co.kr

사진 탁기형 기자 khtak@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)