4대째 통영발을 만들어온 조대용 염장이 자신의 공방에서 대나무로 발을 짜고 있다. 발 제작의 모든 과정을 전통적인 수공작업으로 해온 조 염장은 특히 0.7~0.9㎜ 두께의 대나무 살대를 만드는 ‘조름질’과 문양 표현에 뛰어나다는 평가를 받고 있다.

[장인을 찾아서] 중요무형문화재 염장 조대용씨

여름날, 대청마루에 걸린 대나무 발은 보는 것만으도 시원하다. 단순히 햇빛을 가리고 그늘을 만드는 기능만이 아니다. 밖에서는 어두운 실내가 잘 안 보이지만, 안에서는 발을 통해 밝은 바깥을 내다볼 수 있다. 빛을 가리지만 바람은 통과시키며 안과 밖, 남과 여를 가르는 신기한 ‘공간 분할의 도구’였다. 지금의 커튼과 비슷하나 용도는 다목적이었다.

공간을 분할하는 동시에 공간과 공간 사이를 완전히 밀폐하지 않는 기능은 발의 가장 중요한 특징이다. 발은 왕이나 귀인의 얼굴을 함부로 쳐다볼 수 없게 하면서도 대화를 나눌 수 있는, ‘경계’와 ‘소통’의 기능 덕분에 수렴청정(垂簾聽政)의 필수품이었다. 임금 뒤에서 궁궐의 최고 권력을 지닌 여인네는 자신의 얼굴은 드러내지 않은 채, 대신들의 얼굴 표정까지 살필 수 있었다. 발 너머에서 뿜어져 나오는 카리스마는 어린 왕의 권력을 유지시키기도 하고, 하루아침에 사라지게도 만들었다.

촘촘히 가늘게 뽑은 대오리(대나무를 쪼개서 가늘게 실처럼 만든 것)를 고운 명주실로 일일이 엮어 만드는 발은 방과 대청 사이, 대청과 마당 사이에 내걸려, 여름에 문을 열고 노출한 채 지내야 하는 한옥의 결점을 보완해준 생활용품이었다. 그야말로 은밀하게 드러내면서 동시에 감출 수 있었다. 그러나 가옥 형태가 아파트 위주로 바뀌며 발의 수요는 사라져갔다.

경남 통영에 사는 중요무형문화재 114호 염장 조대용(65)은 젊은 시절, 전국에서 발을 사겠다고 손님들이 몰려들던 기억을 갖고 있다. “비싼 발을 구하려고 아주머니들이 계를 들곤 했어요. 집안의 필수품이었죠. 그런데 지난해에는 겨우 네 개 정도 팔렸어요. 올해는 한 개 팔았나?”

무엇보다 집중해야 하는 작업이다. 명주실로 대오리를 엮으며 글씨를 발에 새겨야 하는 작업은 정밀하고도 인내가 필요하다. 명주실이 감긴 고들개(고드래)가 주렁주렁 매달린 발틀에 가는 대오리를 명주실로 일일이 엮는데, 각 고들개에 감긴 실이 제자리를 찾아가야 멋진 문양이 나온다. 온종일 100일을 해야 만족할 만한 발이 하나 만들어진다.

무과 급제한 증조부 임금에 진상

조부도 면장 지내며 기술 이어받아

공무원 부친은 응용기법까지 창안 어릴 때 배우다 군 제대뒤 업으로

공예대전 11회 입상…‘문화재’ 인정

“딸·아들에게 ‘맥 이어달라’ 사정”

벌써 4대째다. 약 160년 전인 1856년, 조씨의 증조부인 조낙신은 무과에 급제해 직책을 기다리다가 소일거리로 발을 엮어 철종 임금에게 진상했다. 솜씨가 좋아 임금으로부터 칭찬을 받았다고 한다. 조부 조성윤도 면장을 지내며 아버지로부터 발을 엮는 기술을 전수받았다. 특히 거북무늬를 넣어 짜는 귀문렴(龜紋簾·거북무늬 발)으로 전국에 이름을 날렸다. 공무원을 지낸 부친 조재규는 도면을 그려 발을 엮는 응용기법을 창안했다. 그래서 인간문화재 공예작품 전시회의 초창기인 1978년 작품을 출품해 수상하기도 했다. 발을 엮는 솜씨가 대물림된 셈이다.

중학을 졸업한 뒤 가난 탓에 고교 진학을 하지 못한 조씨는 어릴 때부터 아버지를 도와 발을 만드는 것을 배웠다. 아버지가 대나무를 채취할 때, 함께 댓가지를 다듬고 고두쇠(고무쇠·조름대)로 대오리를 뽑거나 민무늬 대발을 엮는 일을 도왔다. 군 복무를 마친 뒤 본격적으로 발을 엮는 일에 뛰어든 조씨는 선풍기, 에어컨 등이 보급되고, 커튼이 자리잡은 주거 형태의 변화로 발 제작만으로는 생계를 유지하기가 어려웠다. 부인이 세탁소를 하거나 굴까기 같은 부업을 하며 도와야 했다.

그는 공예대전에 처음 출품한 82년 이래 14년 동안 무려 11번이나 상을 탔다. 90년 문화부장관상, 95년 대통령상을 받았다. 2001년에는 중요무형문화재가 됐다. 염장은 원래 통영 12공방에는 들어 있지 않지만, 서울의 내공방에 염장이 12명이나 있었다는 <경국대전>의 기록을 근거로 인정을 받은 것이다.

그는 10여년 전 종묘의 임금 신위를 모시는 사당에 신렴 100개를 제작해 납품하기도 했다. 종묘 사당은 정전 19실에 49위가, 영령전 16실에 34위가 모셔져 있다. 각 신위 뒤편에 신렴이 걸려 있고, 신위와 신위 사이에도 발을 쳐서 공간을 구분하고, 사람이 출입하는 문에도 발을 치므로 무려 100개나 필요했다. 오래전부터 쳐져 있던 발이 습기로 대부분 삭아, 조씨의 작품으로 새롭게 신당을 꾸미게 된 것이다.

조씨는 통영 바닷가에서 나는 3년 된 시누대로 대오리를 만들어 쓴다. “시누대는 왕대보다 키도 작고 두께도 새끼손가락 정도로 가늘죠. 발을 짜놓으면 대 마디가 크게 두드러지지 않아요. 굵기는 가늘어도 세포 수는 왕대와 같아서 그만큼 질기고 튼튼한데다 부드럽기도 해서 충격에도 잘 견디지요.”

그의 딸(숙미·39)과 둘째 아들(조영·36)이 5대째 가업을 잇고 있다. “두 아이에게 사정을 했어요. 돈도 안 되고 누가 알아주지도 않지만, 염장의 맥은 계승돼야 한다고요. 대발을 하나 제작하는 데 1만번 이상 손길이 가야 하는데, 가족이 아니면 요즘 젊은이들 누가 하려 들겠어요?”

통영/글·사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

벌써 4대째다. 약 160년 전인 1856년, 조씨의 증조부인 조낙신은 무과에 급제해 직책을 기다리다가 소일거리로 발을 엮어 철종 임금에게 진상했다. 솜씨가 좋아 임금으로부터 칭찬을 받았다고 한다. 조부 조성윤도 면장을 지내며 아버지로부터 발을 엮는 기술을 전수받았다. 특히 거북무늬를 넣어 짜는 귀문렴(龜紋簾·거북무늬 발)으로 전국에 이름을 날렸다. 공무원을 지낸 부친 조재규는 도면을 그려 발을 엮는 응용기법을 창안했다. 그래서 인간문화재 공예작품 전시회의 초창기인 1978년 작품을 출품해 수상하기도 했다. 발을 엮는 솜씨가 대물림된 셈이다.

중학을 졸업한 뒤 가난 탓에 고교 진학을 하지 못한 조씨는 어릴 때부터 아버지를 도와 발을 만드는 것을 배웠다. 아버지가 대나무를 채취할 때, 함께 댓가지를 다듬고 고두쇠(고무쇠·조름대)로 대오리를 뽑거나 민무늬 대발을 엮는 일을 도왔다. 군 복무를 마친 뒤 본격적으로 발을 엮는 일에 뛰어든 조씨는 선풍기, 에어컨 등이 보급되고, 커튼이 자리잡은 주거 형태의 변화로 발 제작만으로는 생계를 유지하기가 어려웠다. 부인이 세탁소를 하거나 굴까기 같은 부업을 하며 도와야 했다.

그는 공예대전에 처음 출품한 82년 이래 14년 동안 무려 11번이나 상을 탔다. 90년 문화부장관상, 95년 대통령상을 받았다. 2001년에는 중요무형문화재가 됐다. 염장은 원래 통영 12공방에는 들어 있지 않지만, 서울의 내공방에 염장이 12명이나 있었다는 <경국대전>의 기록을 근거로 인정을 받은 것이다.

그는 10여년 전 종묘의 임금 신위를 모시는 사당에 신렴 100개를 제작해 납품하기도 했다. 종묘 사당은 정전 19실에 49위가, 영령전 16실에 34위가 모셔져 있다. 각 신위 뒤편에 신렴이 걸려 있고, 신위와 신위 사이에도 발을 쳐서 공간을 구분하고, 사람이 출입하는 문에도 발을 치므로 무려 100개나 필요했다. 오래전부터 쳐져 있던 발이 습기로 대부분 삭아, 조씨의 작품으로 새롭게 신당을 꾸미게 된 것이다.

조씨는 통영 바닷가에서 나는 3년 된 시누대로 대오리를 만들어 쓴다. “시누대는 왕대보다 키도 작고 두께도 새끼손가락 정도로 가늘죠. 발을 짜놓으면 대 마디가 크게 두드러지지 않아요. 굵기는 가늘어도 세포 수는 왕대와 같아서 그만큼 질기고 튼튼한데다 부드럽기도 해서 충격에도 잘 견디지요.”

그의 딸(숙미·39)과 둘째 아들(조영·36)이 5대째 가업을 잇고 있다. “두 아이에게 사정을 했어요. 돈도 안 되고 누가 알아주지도 않지만, 염장의 맥은 계승돼야 한다고요. 대발을 하나 제작하는 데 1만번 이상 손길이 가야 하는데, 가족이 아니면 요즘 젊은이들 누가 하려 들겠어요?”

통영/글·사진 이길우 선임기자 nihao@hani.co.kr

염장이란 대나무 실로 엮어 가림용 발 만들어

삼국시대부터 ‘용안’ 가리는 필수품

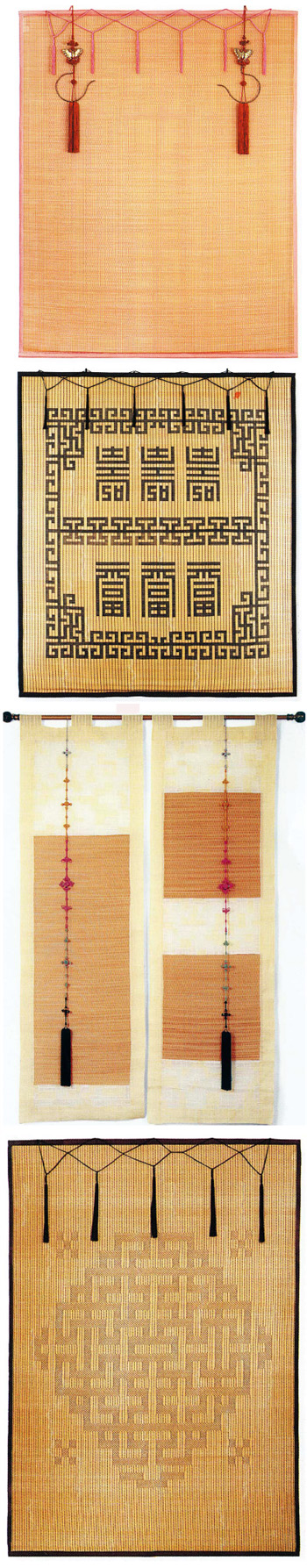

염장(簾匠)은 대나무를 가늘게 쪼개어 얻은 대오리를 실로 엮어, 바탕 면에 여러 가지 무늬를 놓아 주변을 천으로 둘러 마감하는 발을 만드는 장인이다. 조선시대에는 경공장에 소속되어 왕실이나 중앙관청에서 쓸 발을 제작했다. 발은 가마의 문을 가리는 작은 것에서부터 집의 문을 가리는 발까지 다양한 크기로 만들어졌다. 발에 새기는 무늬는 ‘거북 구’(龜), ‘기쁠 희’(囍), ‘복 복’(福), ‘만자 만’(卍), ‘수복강녕’(壽福康寧) 등의 길상문자 무늬가 즐겨 쓰였다. 삼국시대부터 궁궐 내전과 용상에는 발을 쳐, 용안을 함부로 볼 수 없도록 했다.

발에 쓸 대나무는 겨울철에 채취한다. 잘라온 대의 겉껍질을 칼로 얇게 벗겨낸 뒤, 네 쪽이나 여덟 쪽(쪽살내기)을 낸 다음 속살을 발라낸 뒤 밤에 서리를 맞히고 낮에 햇볕에 쪼여가며 한 달 보름간 말린다. 연한 미색으로 잘 바랜 대쪽을 1㎜ 두께로 자른다.

더 가는 대오리를 얻기 위해서는 쇠판에 못으로 낸 구멍 사이로 대오리를 훑어내는 ‘고두쇠 작업’(조름질)을 거쳐야 한다. 큰 구멍을 한번 통과하면 지름 0.8㎜ 정도 되고, 두번째 구멍을 통과하면 0.7㎜, 세번째 훑어내야 0.6㎜의 가는 대오리를 얻을 수 있다.

한 개의 발을 짜려면 가는 대오리가 적어도 1800개 내지 2000개가 필요하다. 대오리당 세번씩 철판에 통과시키면 6000번 가까이 손으로 잡아당겨야 하는 셈이다. 대오리 2000가닥과 고운 명주실로 발을 엮는데, 문양을 넣은 큰 발을 엮어 완성하기까지 100일이 꼬박 걸린다.

이길우 선임기자

염장(簾匠)은 대나무를 가늘게 쪼개어 얻은 대오리를 실로 엮어, 바탕 면에 여러 가지 무늬를 놓아 주변을 천으로 둘러 마감하는 발을 만드는 장인이다. 조선시대에는 경공장에 소속되어 왕실이나 중앙관청에서 쓸 발을 제작했다. 발은 가마의 문을 가리는 작은 것에서부터 집의 문을 가리는 발까지 다양한 크기로 만들어졌다. 발에 새기는 무늬는 ‘거북 구’(龜), ‘기쁠 희’(囍), ‘복 복’(福), ‘만자 만’(卍), ‘수복강녕’(壽福康寧) 등의 길상문자 무늬가 즐겨 쓰였다. 삼국시대부터 궁궐 내전과 용상에는 발을 쳐, 용안을 함부로 볼 수 없도록 했다.

발에 쓸 대나무는 겨울철에 채취한다. 잘라온 대의 겉껍질을 칼로 얇게 벗겨낸 뒤, 네 쪽이나 여덟 쪽(쪽살내기)을 낸 다음 속살을 발라낸 뒤 밤에 서리를 맞히고 낮에 햇볕에 쪼여가며 한 달 보름간 말린다. 연한 미색으로 잘 바랜 대쪽을 1㎜ 두께로 자른다.

더 가는 대오리를 얻기 위해서는 쇠판에 못으로 낸 구멍 사이로 대오리를 훑어내는 ‘고두쇠 작업’(조름질)을 거쳐야 한다. 큰 구멍을 한번 통과하면 지름 0.8㎜ 정도 되고, 두번째 구멍을 통과하면 0.7㎜, 세번째 훑어내야 0.6㎜의 가는 대오리를 얻을 수 있다.

한 개의 발을 짜려면 가는 대오리가 적어도 1800개 내지 2000개가 필요하다. 대오리당 세번씩 철판에 통과시키면 6000번 가까이 손으로 잡아당겨야 하는 셈이다. 대오리 2000가닥과 고운 명주실로 발을 엮는데, 문양을 넣은 큰 발을 엮어 완성하기까지 100일이 꼬박 걸린다.

이길우 선임기자

조부도 면장 지내며 기술 이어받아

공무원 부친은 응용기법까지 창안 어릴 때 배우다 군 제대뒤 업으로

공예대전 11회 입상…‘문화재’ 인정

“딸·아들에게 ‘맥 이어달라’ 사정”

조대용 염장이 만든 각종 발들. 일본이나 중국산과 달리 갖가지 길상문자 무늬를 엮어 넣은 것이 특징이다.

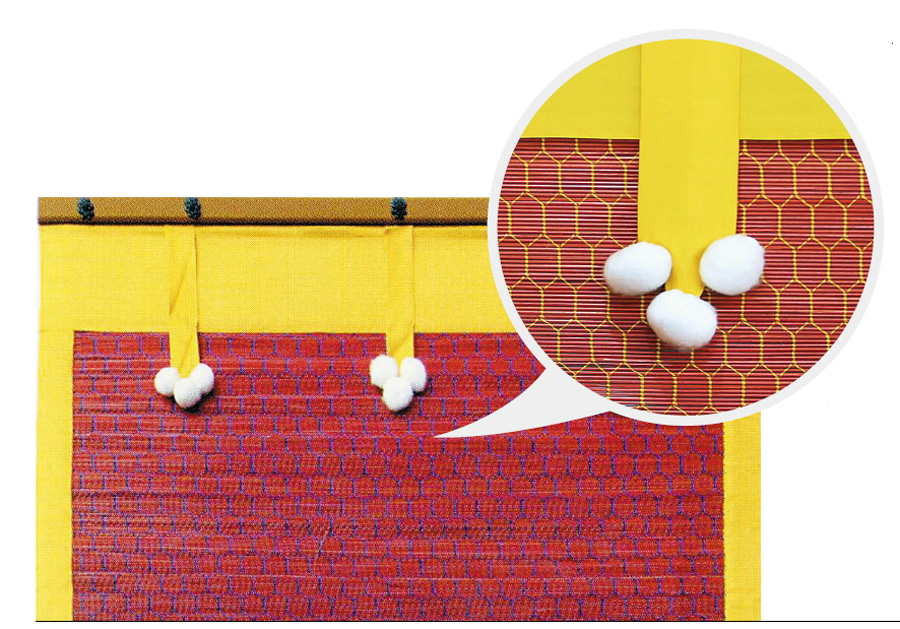

대발은 열매처럼 주렁주렁 늘어진 130여개의 고드래를 비단실에 연결해 하나씩 하나씩 대올을 훑어 나가며 짠다.

염장이란 대나무 실로 엮어 가림용 발 만들어

삼국시대부터 ‘용안’ 가리는 필수품

염장(簾匠)은 대나무를 가늘게 쪼개어 얻은 대오리를 실로 엮어, 바탕 면에 여러 가지 무늬를 놓아 주변을 천으로 둘러 마감하는 발을 만드는 장인이다.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)