문제는 돈이다. 기본소득이 봉착한 가장 높고 두꺼운 벽.

기본소득은 적게는 20조원대, 많게는 370조원대의 막대한 예산이 필요한 정책이다. 어쩌다 한번이 아니라 매년 예산이 소요된다. 그 많은 돈을 어디에서 어떻게 구할까? 기본소득주의자들이 말하는 재원조달 방안은 크게 네 가지다. ①기존 현금급여의 기본소득화 ②세출 조정 ③조세감면 축소 ④특정 세목 신설. ①, ②번은 기존 세입을 조정하는 방안이고 ③, ④번은 증세다.

‘기존 현금급여 기본소득화’는 기본소득을 주장하는 이라면 누구나 전제하는 길이다. 국민의힘은 주로 이 방안에 기대어서, 별도 증세나 조세지출 축소 없이 기본소득을 시행하겠다고 말한다. 기초연금, 생계 및 주거급여, 근로장려세제(EITC), 아동수당 등 기존 소득보장제도의 일부를 기본소득으로 통폐합한다는 것이다.

경제 전문가들은 이런 방안이 ‘역진적’이라고 지적한다. 원래 저소득층에게 집중되어 있던 현금성 복지를 모두 합쳐서 소득과 관계없이 모두에게 나눠주면 저소득층에게 돌아갈 몫은 줄어들 수밖에 없기 때문이다.

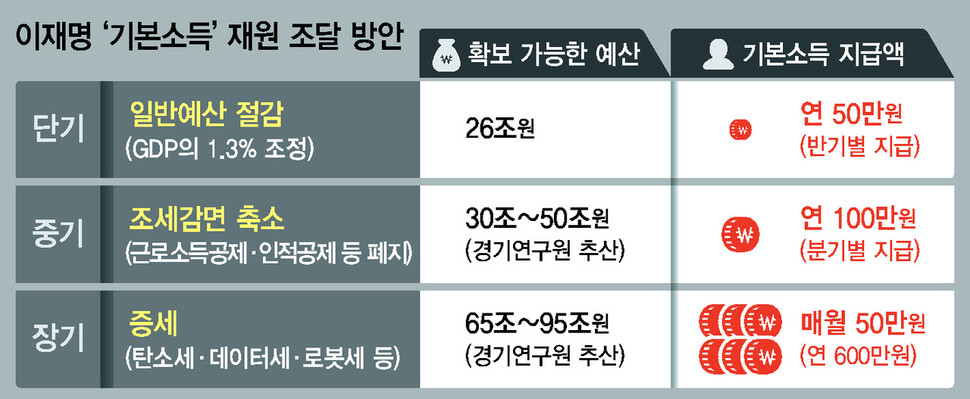

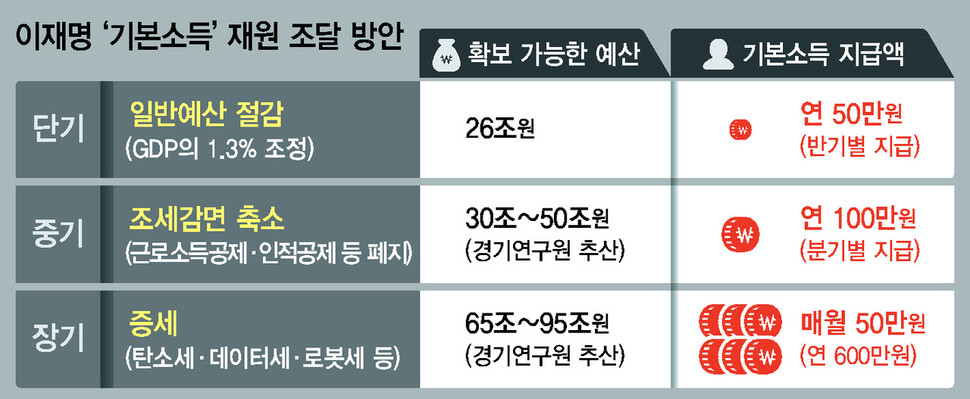

2단계는 기존 지출 구조조정이다. 이재명 경기지사는 연 50만원 기본소득을 위해 필요한 26조원은 “국가재정의 5%, 지난해 국내총생산(GDP)의 1.3%에 불과하므로 일반예산 조정으로 얼마든지 만들 수 있다”고 공언했다. 시대전환도 기금 및 특별회계 정비와 지방재정 지출 조정 등을 통해 29조원을 확보하겠다고 했다.

전문가들은 대체로 회의적이다. 최한수 경북대 교수(경제통상학부)는 “얼마 안 되는 재난지원금도 세출 조정이 아닌 국채 발행으로 했는데, 기본소득의 막대한 재원이 어떻게 세출 조정으로 가능하냐”며 “기존 세출에는 이미 이해당사자들이 많아 엄청난 반발에 직면할 것”이라고 지적했다.

여기서 김세연 전 미래통합당(현 국민의힘) 의원은 한발 더 나아간 제안을 내놨다. 미미한 세출 조정에 그칠 것이 아니라 아예 정부 규모 자체를 줄여 재원을 마련하자는 것이다. 김 전 의원은 <한겨레>와 한 통화에서 “국방·치안·방역·특수복지 등은 확대하되, 국토·산업통상자원·농림해양수산 등 국회에서 다툼 없이 예산 나눠 먹는 분야는 공무원 수를 3분의 1로 줄여야 한다”고 강조했다.

세번째, 조세감면을 축소하는 길이다. 근로소득공제·인적공제·신용카드공제 등 소득세의 각종 감면 제도는 중상위층의 세금을 깎아주며 재분배 효과를 약화시켜왔으니, 세금을 제대로 받아 기본소득에 쓰자는 것이다. 유영성 경기연구원 기본소득연구단장은 “근로소득공제, 인적공제, 신용카드 소득공제 등을 폐지하면 약 30조~50조원 확보가 가능하다”며 이 지사 주장을 뒷받침했다.

이는 네가지 방안 가운데 가장 현실성 높은 재원 마련 방안으로 꼽힌다. 오건호 내가만드는복지국가 정책위원장은 “조세감면 제도의 상당 부분은 저소득층에도 해달되지만 소득공제의 기본 특성상 역진적 결과를 낳는다”면서 “근로소득공제, 신용카드공제 등 조세감면 항목을 정리한다면 수십조원대의 의미있는 재원을 마련할 수 있다”고 설명했다.

마지막은 정치인이 가장 꺼내기 두려워하는 두 글자, 증세다. 이재명 지사는 증세 필요성을 솔직하게 말하는 몇 안 되는 정치인이다. 그는 “대다수 국민은 내는 세금보다 돌려받는 기본소득이 더 많은 기본소득목적세를 이해하면 증세에 오히려 찬성할 것”이라 생각하기 때문이다. 이 지사는 탄소세(환경세), 데이터세, 로봇세 등을 신설해 기본소득만을 위해 사용하자고 제안했다.

세목 신설은 정치적 부담이 크거니와, 실제로 얼마나 세금을 거둘 수 있을지 미리 가늠하기도 어렵다. 경기연구원은 토지보유세 강화로 약 31조원, 탄소세로 30조~60조원의 세수 확보가 가능할 것으로 분석하고 있다. 빅데이터를 활용하는 플랫폼 기업들의 영업수익이 크게 늘고 있는 가운데, 데이터세 역시 매우 보수적으로 잡아도 최소 4조원 확보가 가능하다고 한다. 오건호 위원장은 “말이 탄소세고 로봇세지, 사실은 소득세나 법인세의 변형된 형태”라며 “기본소득을 주장하는 이들은 마치 새로운 세금을 거둘 수 있는 것처럼 말하지만, 세입 규모는 그리 크지 않을 것”이라고 내다봤다.

재원 마련 시나리오가 아무리 탄탄해도 ‘국민의 동의’ 없이는 무용지물이다. “기본소득의 정당성만 입증된다면 재정은 부차적 문제”라는 게 찬성론자들의 기본 입장이다. 유영성 단장은 “사실 기본소득은 사회구성원이 토지·데이터 등 ‘공유부’를 되돌려받는 권리”라고 설명했다.

하지만 현실 정치에서 기본소득은 ‘권리’보다는 ‘효과’에 대한 질문에 맞닥뜨릴 수밖에 없다. 윤홍식 인하대 교수(사회복지학)는 “기본소득이 현재 한국 사회가 직면한 위기를 헤쳐나가는 데 가장 적절한 방법이 맞느냐고 질문해야 할 때”라며 “기본소득 중심의 분배체계를 키우는 것이 나은지, 보편주의 복지체제를 재구조화하는 것이 나은지 정책적으로 겨뤄봐야 한다”고 지적했다.

이지혜 기자

godot@hani.co.kr