멕시코 국경도시 시우다드 후아레스 주변 사막지대에 있는 다국적 기업의 공장들. 김진수 기자 jsk@hani.co.kr

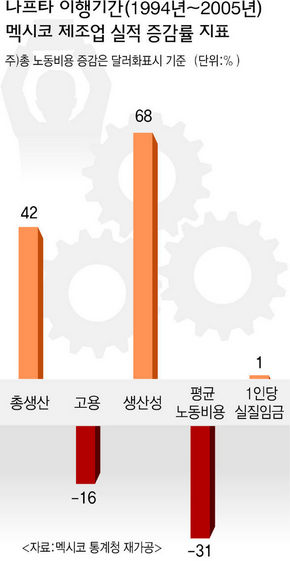

노동생산성 68% 증가 실질임금은 1%↑

멕시코정부, 노총 포섭 노동유연화 강행

‘중국쇼크’에 수출 줄자 외자 잇따라 철수

멕시코정부, 노총 포섭 노동유연화 강행

‘중국쇼크’에 수출 줄자 외자 잇따라 철수

[한-미 FTA 집중탐구: 1부-다른 나라에서 배운다]

멕시코-③ 노동의 질 나아졌나 멕시코 북부 접경도시 티후아나에 사는 엘리사 마르티네스(37)는 어엿한 외국기업의 여성 직원이다. 파나소닉, 산요 등 유수 외국기업에서 13년 동안 일해온 베테랑 기능공이다. 지금은 미국계 건자재회사에 다니며 아이 셋을 홀로 기르고 있다. 그의 집은 티후아나 남북관통 산업도로 주변에 널려 있는 무허가 판잣집 가운데 하나다. 구불구불한 비포장 비탈길을 한참 들어가 찾아간 집은 10평 남짓 돼 보였다. “시내에 있는 방 두 칸짜리 집에서 살려면 월세와 공과금으로만 월급의 절반 가까이가 나간다. 나머지 월급으로는 도저히 아이들과 함께 생활할 수 없다.” 그녀가 보여준 주급 봉투를 보니, 지급액이 ‘517페소’라고 적혀 있다. 우리돈으로 4만3천원 정도다. 한달 월급으로 계산하면 17만원 남짓 정도다. 엘리사는 “낮에 아이들을 돌볼 사람이 없어 밤 10시부터 아침 7시까지 일하는 근무조에 들어가 있다”며 “그래도 낮 근무조보다 벌이가 나은 편”이라고 말했다. 기업천국 미국 접경지대 산업단지 ‘마킬라도라’노동자엔 저임 굴레

엘리사가 일하는 곳을 멕시코 사람들은 ‘마킬라도라’라고 부른다. 멕시코 말로 ‘기계들이 놓인 작업장’이라는 뜻이다. 멕시코 정부는 1960년대 중반 도입한 국경지대 산업화 프로그램에 따라 여러가지 면세혜택을 주면서 수출품 가공·조립 공장들을 유치하기 시작했다. 나프타 출범 이후 수출시장이 확대되면서 마킬라도라는 멕시코 제조업의 중심이자 경제성장의 동력으로 떠올랐다. 13년차 기능공도 생계 허덕 나프타 발효 후 7년 동안에는 비약적 성장도 했다. 94년 말 2265개이던 공장이 2000년에는 3655개로 급증했고, 고용도 64만8천명에서 129만1천명으로 갑절로 늘었다. 연간 수출은 150억달러에서 2004년 875억달러로 6배 가까이 증가해 멕시코 전체 수출에서 40% 이상의 비중을 차지하고 있다. 그러나 이런 빠른 성장이 노동의 질을 끌어올리지는 못했다. 오히려 ‘질 낮고 값싼 노동력’이 마킬라도라 성장의 발판이 됐다. 나프타로 타격을 입은 농업, 내수위주 중소기업, 도시 자영업에 속한 인력들은 마킬라도라에 값싼 노동력을 풍부하게 제공하는 원천이 됐다. 티후아나 소재 노동단체인 마킬라노동자센터(CTTM)의 카르멘 발라데스는 “일자리를 찾거나 국경을 넘어가기 위해 마킬라도라로 들어오는 외부인구가 한달 평균 3만여명에 이른다”며 “마킬라도라에서 일하는 많은 노동자들의 임금이 기초생활비에도 못미치는 이유가 바로 여기에 있다”고 말했다.

제조업 노동자들의 소득정체는 멕시코 정부의 공식 통계로도 잘 나타난다. 나프타 발효 후 지난해 말까지 멕시코 제조업의 평균 노동생산성은 68%나 증가했는데도 노동비용은 68% 감소했다. 기업의 수익은 크게 늘었지만 노동자 몫은 오히려 줄어든 것이다. 여기에는 섬유나 신발 같은 노동집약적 산업이 쇠퇴하고, 자동차·전자부품 등 부가가치가 높은 산업이 발전한 탓도 있다. 하지만 제조업 노동자들의 평균 실질임금이 1% 증가에 그친 사실은 성장과실의 배분이 자본 쪽에 치중되었다는 반증이다.

멕시코는 마킬라도라를 통한 수출위주의 성장전략과 더불어 강력한 노동시장 유연화 정책도 추진했다. 파견허용 대상 직종을 확대하고, 3개월 단위 기간제 고용을 허용하는 등의 조처들이 나프타 이후 등장했다. 멕시코 정부는 멕시코노동총동맹(CTM)에 독점교섭권을 주고 여러가지 물질적 지원을 제공해 노동유연화 정책들을 무리없이 추진할 수 있었다. 나프타 이후의 노사관계를 ‘연인(sweetheart)의 노사관계’라고까지 선전했다.

그러나 ‘값싸고 불안한 노동’에 의존한 수출위주의 산업정책은 2000년대 들어 중국 쇼크에 직격탄을 맞는다. 2000년 정점에 이른 마킬라도라 등록기업 수는 그 다음해부터 2004년 말까지 4년 동안 무려 844개나 감소했다. 대략 5곳 가운데 1곳이 철수한 것이다. 고용도 18만명이 줄어 마킬라도라 노동자 7명 가운데 1명꼴로 일자리를 잃었다. 멕시코 정부는 외국 자본의 철수가 잇따르자 지난해 ‘대외무역 현대화 프로그램’(MOCIE)을 마련해 마킬라도라의 부활을 시도하고 있지만 뚜렷한 반전 기미가 없다는 게 내부 평가다.

농촌 중기 자영업서 인력충원

멕시코 노동연구·교육원(CILAS)의 프란시스코 하비에르 연구원은 “멕시코 내에 괜찮은 일자리를 가진 사람들이 많이 늘어나 시장의 구매력이 커지지 않으면 외국기업들의 철수를 막기 어렵지 않겠느냐”며 “노동자와 농민들의 소득증가가 수반되지 않은 수출위주의 성장전략이 얼마나 취약한 것인지 멕시코의 사례가 잘 보여준다”고 말했다.

티후아나/글·사진 박순빈 기자 sbpark@hani.co.kr

제조업 노동자들의 소득정체는 멕시코 정부의 공식 통계로도 잘 나타난다. 나프타 발효 후 지난해 말까지 멕시코 제조업의 평균 노동생산성은 68%나 증가했는데도 노동비용은 68% 감소했다. 기업의 수익은 크게 늘었지만 노동자 몫은 오히려 줄어든 것이다. 여기에는 섬유나 신발 같은 노동집약적 산업이 쇠퇴하고, 자동차·전자부품 등 부가가치가 높은 산업이 발전한 탓도 있다. 하지만 제조업 노동자들의 평균 실질임금이 1% 증가에 그친 사실은 성장과실의 배분이 자본 쪽에 치중되었다는 반증이다.

멕시코는 마킬라도라를 통한 수출위주의 성장전략과 더불어 강력한 노동시장 유연화 정책도 추진했다. 파견허용 대상 직종을 확대하고, 3개월 단위 기간제 고용을 허용하는 등의 조처들이 나프타 이후 등장했다. 멕시코 정부는 멕시코노동총동맹(CTM)에 독점교섭권을 주고 여러가지 물질적 지원을 제공해 노동유연화 정책들을 무리없이 추진할 수 있었다. 나프타 이후의 노사관계를 ‘연인(sweetheart)의 노사관계’라고까지 선전했다.

그러나 ‘값싸고 불안한 노동’에 의존한 수출위주의 산업정책은 2000년대 들어 중국 쇼크에 직격탄을 맞는다. 2000년 정점에 이른 마킬라도라 등록기업 수는 그 다음해부터 2004년 말까지 4년 동안 무려 844개나 감소했다. 대략 5곳 가운데 1곳이 철수한 것이다. 고용도 18만명이 줄어 마킬라도라 노동자 7명 가운데 1명꼴로 일자리를 잃었다. 멕시코 정부는 외국 자본의 철수가 잇따르자 지난해 ‘대외무역 현대화 프로그램’(MOCIE)을 마련해 마킬라도라의 부활을 시도하고 있지만 뚜렷한 반전 기미가 없다는 게 내부 평가다.

농촌 중기 자영업서 인력충원

멕시코 노동연구·교육원(CILAS)의 프란시스코 하비에르 연구원은 “멕시코 내에 괜찮은 일자리를 가진 사람들이 많이 늘어나 시장의 구매력이 커지지 않으면 외국기업들의 철수를 막기 어렵지 않겠느냐”며 “노동자와 농민들의 소득증가가 수반되지 않은 수출위주의 성장전략이 얼마나 취약한 것인지 멕시코의 사례가 잘 보여준다”고 말했다.

티후아나/글·사진 박순빈 기자 sbpark@hani.co.kr

멕시코행동연대 알베르토 아로요 교수

“나프타 3국 모두 노동 하향 평준화”

“불안한 일자리 양산 멕시코 취업자 30% 최저임금도 못받아”

“자유무역협정은 기업들에 임금이 좀더 싼 곳으로 이동할 수 있는 자유를 보장해줌으로써 협정국 전체 노동의 질을 저하시킨다. 나프타 발효 뒤 7년 동안 미국 제조업도 총노동비용이 15% 줄었고, 캐나다 역시 10.9% 감소했다.”

멕시코의 대표적인 나프타 실증연구전문가인 알베르토 아로요 교수(멕시코칼리지 경제학)는 “나프타에 따른 노동의 하향 평준화가 멕시코뿐만 아니라 미국, 캐나다에서도 나타나고 있다”며 피해계층의 공동대응 필요성을 강조했다. 그는 1998년 ‘자유무역에 관한 멕시코행동연대’(RMALC)라는 단체를 결성해 적극적인 대외연대 활동을 펴고 있다.

-멕시코가 나프타에 가입한 뒤로 실업률은 많이 떨어졌다. 수출과 외국인 투자 증가로 그만큼 일자리가 많이 늘었다고 볼 수 있지 않은가?

=통계상의 ‘취업자’ 가운데 최저임금 이하의 임금을 받거나 소득이 없는 사람의 비중이 30%를 넘는다. 비공식 부문의 불완전 취업이 많다는 뜻이다. 이런 불안한 일자리를 포함해서 나프타 발효 후 7년 동안 640여만개의 일자리가 새로 생겼는데, 이 기간에 생산가능인구는 1천만명이 늘었다. 즉, 노동시장 신규진입자들이 많이 늘어나 물불 가리지 않고 아무 일자리나 찾은 결과 취업자 수가 늘어난 것일 뿐이다. 나프타의 고용증가 효과는 실증적으로 검증된 바 없다.

-나프타 이후 고용의 질에는 어떤 변화가 있었는지?

=취업자 10명 가운데 6명이 사회보험을 적용받지 못하고 있다. 또 신규 고용자 가운데 비정규직의 비중이 나프타 전에는 50%대였다가 최근에는 70% 선에 육박하고 있다. 지난해 한 연구기관에서 제조업과 서비스업 노동자들을 상대로 설문조사를 한 결과를 보면, 지난 12년 동안 임금이 줄었다는 응답이 전체의 45%였다.

-나프타를 고용악화의 원인으로 볼 수 없다는 주장도 있다.

=멕시코 정부의 교육정책 등 여러 요인이 섞여 있다. 고용 없는 성장의 뿌리는 멕시코 정부가 1980년대 초반부터 추진해온 신자유주의 경제정책이다. 나프타는 이 정책 기조를 도저히 바꿀 수 없게 만들었다는 점에서 문제다.

-수출 증가가 고용 개선에 도움이 되지 못하는 이유는?

=수출을 주도하고 있는 마킬라도라 산업을 보면, 원자재와 부품의 멕시코 내 조달률이 3~5%에 불과하다. 나프타에 따라 국내 부품 조달 의무 등이 면제됐다. 또 수출품 가공만 하던 마킬라도라가 내수판매도 할 수 있게 됐다. 결국 멕시코 내 하청업체들이나 내수시장에 의존해온 수많은 중소기업들이 무너져내리는 바람에 전체적으로 고용이 악화된 것이다.

-나프타를 체결하면서 고용기준 등 노동시장의 조건을 끌어올릴 방법은 없었나?

=미국이나 캐나다의 노동계 요구에 따라 나프타와 함께 북미노동협력협정(NAALC)을 맺었다. 노동 3권을 보장하고 고용관행에 대한 세부 개선과제들도 채택됐다. 그래서 당시 멕시코에서는 고용과 노사관계의 선진화를 기대하기도 했다. 하지만 협정문 이행을 강제할 수 있는 장치가 없어 기대는 물거품이 됐다. 오히려 다른 나프타 조항에 따라 사용자의 합법적인 부당노동행위가 더 늘어나고 노사간 힘의 불균형은 심화됐다. 멕시코의 이런 사정은 미국과 캐나다의 노동자들에게도 나쁜 영향을 끼쳤다. 자유무역협정이 엄격하게 보호하는 대상은 기업과 자본의 이익이지 노동자의 이익이 아니다.

멕시코시티/글·사진 박순빈 기자 sbpark@hani.co.kr

“자유무역협정은 기업들에 임금이 좀더 싼 곳으로 이동할 수 있는 자유를 보장해줌으로써 협정국 전체 노동의 질을 저하시킨다. 나프타 발효 뒤 7년 동안 미국 제조업도 총노동비용이 15% 줄었고, 캐나다 역시 10.9% 감소했다.”

멕시코의 대표적인 나프타 실증연구전문가인 알베르토 아로요 교수(멕시코칼리지 경제학)는 “나프타에 따른 노동의 하향 평준화가 멕시코뿐만 아니라 미국, 캐나다에서도 나타나고 있다”며 피해계층의 공동대응 필요성을 강조했다. 그는 1998년 ‘자유무역에 관한 멕시코행동연대’(RMALC)라는 단체를 결성해 적극적인 대외연대 활동을 펴고 있다.

-멕시코가 나프타에 가입한 뒤로 실업률은 많이 떨어졌다. 수출과 외국인 투자 증가로 그만큼 일자리가 많이 늘었다고 볼 수 있지 않은가?

=통계상의 ‘취업자’ 가운데 최저임금 이하의 임금을 받거나 소득이 없는 사람의 비중이 30%를 넘는다. 비공식 부문의 불완전 취업이 많다는 뜻이다. 이런 불안한 일자리를 포함해서 나프타 발효 후 7년 동안 640여만개의 일자리가 새로 생겼는데, 이 기간에 생산가능인구는 1천만명이 늘었다. 즉, 노동시장 신규진입자들이 많이 늘어나 물불 가리지 않고 아무 일자리나 찾은 결과 취업자 수가 늘어난 것일 뿐이다. 나프타의 고용증가 효과는 실증적으로 검증된 바 없다.

-나프타 이후 고용의 질에는 어떤 변화가 있었는지?

=취업자 10명 가운데 6명이 사회보험을 적용받지 못하고 있다. 또 신규 고용자 가운데 비정규직의 비중이 나프타 전에는 50%대였다가 최근에는 70% 선에 육박하고 있다. 지난해 한 연구기관에서 제조업과 서비스업 노동자들을 상대로 설문조사를 한 결과를 보면, 지난 12년 동안 임금이 줄었다는 응답이 전체의 45%였다.

-나프타를 고용악화의 원인으로 볼 수 없다는 주장도 있다.

=멕시코 정부의 교육정책 등 여러 요인이 섞여 있다. 고용 없는 성장의 뿌리는 멕시코 정부가 1980년대 초반부터 추진해온 신자유주의 경제정책이다. 나프타는 이 정책 기조를 도저히 바꿀 수 없게 만들었다는 점에서 문제다.

-수출 증가가 고용 개선에 도움이 되지 못하는 이유는?

=수출을 주도하고 있는 마킬라도라 산업을 보면, 원자재와 부품의 멕시코 내 조달률이 3~5%에 불과하다. 나프타에 따라 국내 부품 조달 의무 등이 면제됐다. 또 수출품 가공만 하던 마킬라도라가 내수판매도 할 수 있게 됐다. 결국 멕시코 내 하청업체들이나 내수시장에 의존해온 수많은 중소기업들이 무너져내리는 바람에 전체적으로 고용이 악화된 것이다.

-나프타를 체결하면서 고용기준 등 노동시장의 조건을 끌어올릴 방법은 없었나?

=미국이나 캐나다의 노동계 요구에 따라 나프타와 함께 북미노동협력협정(NAALC)을 맺었다. 노동 3권을 보장하고 고용관행에 대한 세부 개선과제들도 채택됐다. 그래서 당시 멕시코에서는 고용과 노사관계의 선진화를 기대하기도 했다. 하지만 협정문 이행을 강제할 수 있는 장치가 없어 기대는 물거품이 됐다. 오히려 다른 나프타 조항에 따라 사용자의 합법적인 부당노동행위가 더 늘어나고 노사간 힘의 불균형은 심화됐다. 멕시코의 이런 사정은 미국과 캐나다의 노동자들에게도 나쁜 영향을 끼쳤다. 자유무역협정이 엄격하게 보호하는 대상은 기업과 자본의 이익이지 노동자의 이익이 아니다.

멕시코시티/글·사진 박순빈 기자 sbpark@hani.co.kr

멕시코-③ 노동의 질 나아졌나 멕시코 북부 접경도시 티후아나에 사는 엘리사 마르티네스(37)는 어엿한 외국기업의 여성 직원이다. 파나소닉, 산요 등 유수 외국기업에서 13년 동안 일해온 베테랑 기능공이다. 지금은 미국계 건자재회사에 다니며 아이 셋을 홀로 기르고 있다. 그의 집은 티후아나 남북관통 산업도로 주변에 널려 있는 무허가 판잣집 가운데 하나다. 구불구불한 비포장 비탈길을 한참 들어가 찾아간 집은 10평 남짓 돼 보였다. “시내에 있는 방 두 칸짜리 집에서 살려면 월세와 공과금으로만 월급의 절반 가까이가 나간다. 나머지 월급으로는 도저히 아이들과 함께 생활할 수 없다.” 그녀가 보여준 주급 봉투를 보니, 지급액이 ‘517페소’라고 적혀 있다. 우리돈으로 4만3천원 정도다. 한달 월급으로 계산하면 17만원 남짓 정도다. 엘리사는 “낮에 아이들을 돌볼 사람이 없어 밤 10시부터 아침 7시까지 일하는 근무조에 들어가 있다”며 “그래도 낮 근무조보다 벌이가 나은 편”이라고 말했다. 기업천국 미국 접경지대 산업단지 ‘마킬라도라’노동자엔 저임 굴레

멕시코 최초로 마킬라도라가 조성된 티후아나시 메사데오타이 공업지구의 한 외국계 금형공장에서 직원들이 아침 출근을 하고 있다. 티후아나/박순빈 기자

엘리사가 일하는 곳을 멕시코 사람들은 ‘마킬라도라’라고 부른다. 멕시코 말로 ‘기계들이 놓인 작업장’이라는 뜻이다. 멕시코 정부는 1960년대 중반 도입한 국경지대 산업화 프로그램에 따라 여러가지 면세혜택을 주면서 수출품 가공·조립 공장들을 유치하기 시작했다. 나프타 출범 이후 수출시장이 확대되면서 마킬라도라는 멕시코 제조업의 중심이자 경제성장의 동력으로 떠올랐다. 13년차 기능공도 생계 허덕 나프타 발효 후 7년 동안에는 비약적 성장도 했다. 94년 말 2265개이던 공장이 2000년에는 3655개로 급증했고, 고용도 64만8천명에서 129만1천명으로 갑절로 늘었다. 연간 수출은 150억달러에서 2004년 875억달러로 6배 가까이 증가해 멕시코 전체 수출에서 40% 이상의 비중을 차지하고 있다. 그러나 이런 빠른 성장이 노동의 질을 끌어올리지는 못했다. 오히려 ‘질 낮고 값싼 노동력’이 마킬라도라 성장의 발판이 됐다. 나프타로 타격을 입은 농업, 내수위주 중소기업, 도시 자영업에 속한 인력들은 마킬라도라에 값싼 노동력을 풍부하게 제공하는 원천이 됐다. 티후아나 소재 노동단체인 마킬라노동자센터(CTTM)의 카르멘 발라데스는 “일자리를 찾거나 국경을 넘어가기 위해 마킬라도라로 들어오는 외부인구가 한달 평균 3만여명에 이른다”며 “마킬라도라에서 일하는 많은 노동자들의 임금이 기초생활비에도 못미치는 이유가 바로 여기에 있다”고 말했다.

멕시코행동연대 알베르토 아로요 교수

“나프타 3국 모두 노동 하향 평준화”

“불안한 일자리 양산 멕시코 취업자 30% 최저임금도 못받아”

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[집중탐구한미FTA] 유럽연합 [집중탐구한미FTA] 유럽연합](https://img.hani.co.kr/imgdb/thumbnail/2006/0703/03374562_20060703.JPG)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)