20일 통계청이 발표한 ‘2분기 가계동향조사’를 보면, 코로나19로 인한 급격한 경기 위축 상황에서 긴급재난지원금 지급 등 정부의 정책 대응이 긍정적인 효과를 발휘했다는 사실을 확인할 수 있다. 근로·사업·재산소득 같은 시장소득은 모두 줄었지만 공적이전소득을 대폭 확대해 전체 소득 감소를 막았고, 소득격차도 완화했다. 다만 최근 코로나19 재확산이 심상치 않은 상황이어서, 3분기 경기 반등세가 꺾이고 긴급재난지원금도 일시적인 효과에 그칠 수 있다는 우려가 나온다. 향후 취약계층을 중심으로 추가적인 현금 지원 등을 포함한 좀 더 세밀한 정책 대응이 필요하다는 지적이 나오는 이유다.

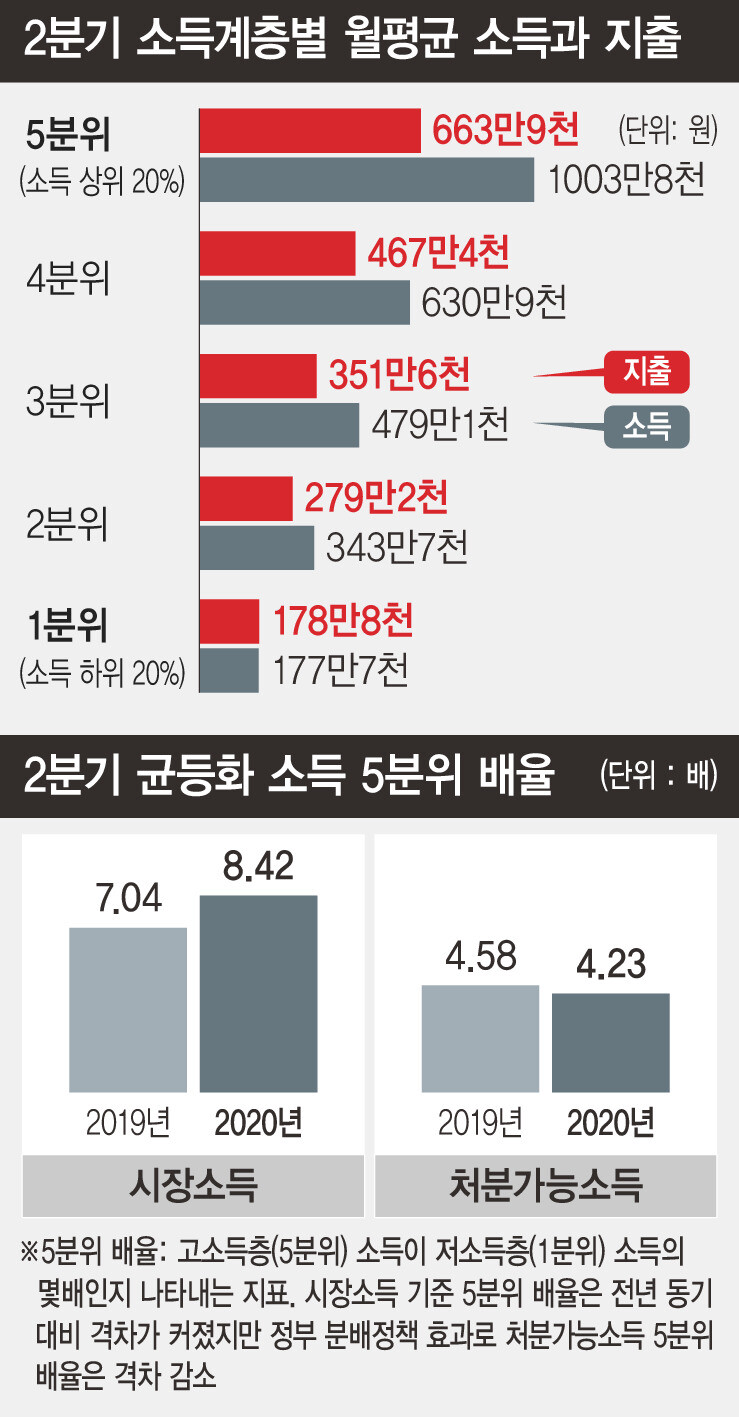

2분기 전국 가구의 근로소득(-5.3%), 사업소득(-4.6%), 재산소득(-11.7%) 등 일상적으로 벌어들이는 소득이 모두 줄었는데도 전체 소득(527만2천원)이 지난해보다 4.8% 늘어난 것은 긴급재난지원금을 포함한 공적이전소득 덕분이다. 지난해 2분기 34만1천원이었던 월평균 공적이전소득은 이번에 77만7천원으로 2배 이상 늘었다. 소득 1분위(하위 20%) 가구의 경우 월평균 공적이전소득은 83만3천원으로 월평균 소득(177만7천원)의 거의 절반에 달했다.

공적이전소득 증가는 소득격차 감소로 이어졌다. 사실 코로나19는 저소득층을 집중 타격했다. 소득 1분위 가구의 월평균 근로소득은 48만5천원으로 1년 전보다 18.0%나 줄었지만,

5분위(상위 20%)

가구의 근로소득 감소율은 4.0%였다. 1분위 가구의 월평균 사업소득도 26만3천원으로 1년 전보다 15.9% 급감했지만, 5분위 가구의 사업소득은 175만9천원으로 2.4% 줄어드는 데 그쳤다.

재난지원금이 포함된 공적이전소득은 이런 흐름을 바꿔놨다. 월평균 전체 소득은 소득 1분위 가구가 177만7천원으로 지난해보다 8.9% 늘어난 반면 소득 5분위 가구는 1003만8천원으로 2.6% 늘어나는 데 그쳤다. 그 결과 분배 지표인 균등화 처분가능소득 5분위 배율도 개선됐다. 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 가구원 수별로 나눈 가처분소득을 1분위와 5분위 대비로 비교하는 지표다. 수치가 오르면 분배 악화를, 내리면 개선을 의미한다. 2분기 균등화 처분가능소득 5분위 배율은 4.23배로, 지난해 2분기 4.58배보다 0.35배포인트 줄었다. 반면 공적이전소득을 제외한 시장소득(근로소득+사업소득+재산소득+사적이전소득) 기준 5분위 배율은 올해 8.42배로, 1년 전 7.04배보다 크게 올라갔다.

이를 두고 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 관계장관회의(녹실회의)에서 “역대급 고용·실물경제 충격 속에서도 분배 지표가 개선된 데에는 정부의 과감하고 신속한 정책 대응이 크게 기여했다”며 “긴급재난지원금, 소비쿠폰 등을 통해 저소득층을 중심으로 코로나19로 인해 감소한 소득을 보완했다”고 자평했다.

다만 긴급재난지원금을 전국민이 아니라 취약계층을 중심으로 선별 지급해 정책의 효과를 더 높였어야 했다는 지적도 나온다. 최한수 경북대 교수(경제통상학부)는 “가구소득이 늘어난 것은 긴급재난지원금의 효과를 보여준 것”이라면서도 “전체 가구에 가구원 수에 비례해 지급하면서 1인가구가 많은 저소득층, 노인 가구가 소득에 비해 상대적으로 덜 받게 되는 소득역진적 결과가 나왔다”고 말했다. 그는 또 “코로나19 재확산에 따라 추가로 재난지원금 보편 지급 요구가 나올 수 있는데, 이를 위한 재정 여력이 충분한지 의문”이라고 지적했다. 우석진 명지대 교수(경제학)는 “긴급재난지원금으로 소득격차가 일시적으로 완화됐고, 선별 지급을 했더라면 더 큰 효과가 있었을 것”이라면서도 “당시 긴급하게 지급할 필요 때문에 보편 지급을 한 것이고, 만약 향후에 한다면 선별 지급 방식으로 하는 것이 낫다”고 말했다.

한편 이날 국회에서는 추가 재난지원금을 요구하는 목소리가 나왔다. 더불어민주당 대표 경선 후보인 박주민 의원은 2차 재난지원금이 필요하다며, 경선 경쟁자인 이낙연 의원에게 이 문제를 논의하자고 제안했다. 심상정 정의당 대표와 용혜인 기본소득당 의원도 2차 재난지원금 지급을 주장했다.

이정훈 기자

ljh9242@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[사설] 취약계층에 ‘2차 재난지원금’ 필요하다 [사설] 취약계층에 ‘2차 재난지원금’ 필요하다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0820/53_15979195216951_20200820503528.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)