‘세계의 공장’으로 불리는 중국 광둥성 선전시 외곽의 공장지대에서 지난달 3일 점심시간을 맞은 젊은 노동자들이 공장 밖으로 나오고 있다.

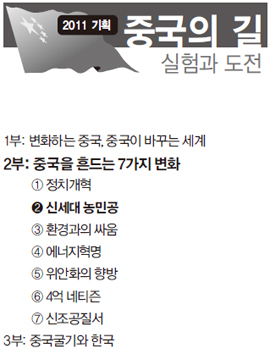

[2011 기획 중국의 길-실험과 도전] 2부 ② 신세대 농민공

80년대 이후 출생 신세대가 농민공의 60% 차지

열악한 노동현실에 파업·정부에 불만 표출 나서

임금인상 됐어도 변한 게 없어…직선노조 요구도

80년대 이후 출생 신세대가 농민공의 60% 차지

열악한 노동현실에 파업·정부에 불만 표출 나서

임금인상 됐어도 변한 게 없어…직선노조 요구도

“처음 선전의 문구공장에 와서 일을 시작했을 땐 월급도 고향보다 많고 숙소와 밥도 주는 게 큰 은혜라고 생각해 기절할 것처럼 힘들었지만 열심히 일만 했죠.”

중국 남부 광둥성 선전 외곽의 공단지대, ‘노동자 구함’이라는 공고가 곳곳에 붙어 있는 낡은 공장 건물들을 지나면서 덩핑(가명·22)은 옛이야기를 꺼냈다. 중국 서북지역 가난한 농촌 출신인 덩핑은 오빠와 동생의 학비를 벌려고 중학교도 다 마치지 못하고 농민공이 됐다. 2004년 선전에 온 16살 소녀는 밤 10~11시까지 잔업을 했다. 회사는 잔업수당을 주지 않으려고 밤에는 출근카드를 기계에 입력하지 못하게 했다. 노동자들이 세수할 때 물을 많이 쓰는지 감시하고 있다가 벌금도 물렸다. 한달에 하루를 쉬고 700위안(약 12만원)을 받았다. 고향에서 받던 한달 200위안보다는 훨씬 큰 돈이었다.

공부에 목말랐던 소녀는 공장 주변의 노동자 지원단체를 알게 되고 노동법을 공부하면서 현실을 다시 보게 됐다. 덩핑은 이제 노동자 지원단체 활동가로 산재 피해 노동자들을 돕고 있다. “이 일을 시작한 뒤 비로소 나를 위해 노동을 한다는 느낌이 든다”고 그는 말했다.

덩핑과 같은 신세대 농민공들이 ‘세계의 공장’ 중국에 변화의 바람을 일으키고 있다. 80허우(80後·1980년대 이후 출생한 세대), 90허우 세대의 노동자들은 부모 세대 노동자들보다 많은 교육을 받았고 인터넷 등을 통해 불만을 적극적으로 표현한다. 노동조건이 마음에 안 들면 곧바로 새 일자리를 찾아나선다. 이들 세대는 이미 중국 전체 농민공의 60%를 넘어섰다.

노동력 부족 현상은 이들에게 새로운 힘을 부여하고 있다. 1979년부터 실시된 ‘한자녀 정책’의 결과 젊은 노동력이 줄면서 주장(주강)삼각주(선전을 비롯한 광둥성 일대의 수출산업지대)의 노동력 부족은 극심해지고 있다. 광둥성 정부는 주장삼각주 공장지대에서 90만명의 노동력이 부족하다고 집계했다. 의류, 완구, 신발 등 노동집약산업 공장들은 노동자를 못 구하거나 임금 상승을 견디지 못해 도산하거나 다른 지역으로 옮겨가고 있다. 선전대학 노동법·사회보장법연구소장인 자이위쥐안 교수는 “과거에는 실업률 등을 우려해 기업을 퇴출시키기 어려웠지만 이제는 저임금에만 의존하는 산업, 오염 산업, 저기술 산업은 퇴출시키는 것이 중국 경제에도 바람직하다”고 말했다.

선전과 광저우, 포산, 둥관 등 중국의 경제 기적이 시작된 주장삼각주 일대에 끝없이 늘어선 공장들은 1978년 개혁개방 이후 전세계 소비자들에게 온갖 값싼 제품을 공급하며 세계 시장을 석권했다. 그 속에서 호구(후커우) 제도에 묶인 농민들은 도시에 와서 일해도 영원히 ‘농민공’으로 불리며, 도시 주민의 복지혜택에서 소외되고 가장 낮은 임금을 받았다. 1세대 농민공들은 돈을 벌어 고향에 돌아가는 게 희망이었기 때문에 열악한 노동조건이나 불평등에 도전하지 않았다. 이들의 자녀 신세대 농민공들은 더이상 이런 대우를 참지 않는다.

그러나 대부분 14~17살에 고향을 떠나 돈을 벌려고 몸부림쳐온 젊은 노동자들에게 기대와 현실의 거리는 멀다. 선전시 외곽 룽강의 전자부품 공장에서 일하는 장리리(25)는 “15살 때부터 농민공으로 일했는데 모은 돈이 거의 없다. 지금보다 1000위안만 월급을 더 받으면 기숙사가 아닌 방을 얻어 고향에 두고 온 한살 된 아이를 데려와 함께 사는 게 꿈”이라고 했다.

지난해 혼다자동차 노동자들의 파업과 폭스콘 연쇄자살 사태로 농민공들의 열악한 현실이 사회문제로 떠오르면서, 중국 정부가 20% 이상 올린 최저임금도 노동자들에겐 큰 변화를 가져다주지 못했다. 완구공장에서 일하는 여성 노동자 둥샹링(20)은 “이전에는 매일 4시간씩 잔업을 했는데 이제는 일주일에 이틀만 잔업을 할 수 있다. 회사는 짧은 시간에 이전과 같은 작업량을 끝내도록 독촉하고, 결국 월급은 월 2000위안으로 이전과 비슷하다”고 했다. 식료품 가격은 20~30%씩 급등하고 있다.

지난달 초 선전에서 만난 신세대 노동자들은 불만과 분노, 정부에 대한 불신을 거침없이 털어놨다. 하지만 출구는 찾지 못하고 있었다. “공회(노조)는 소용이 없다. 공회 대표들은 사장과 친한 관리직이고, 노동자들과 아무런 관련도 없다.” “우리가 직접 대표를 뽑는 노조가 있으면 좋겠다.” “정부는 항상 기업가들 편만 든다. 내륙으로 옮겨가는 유명 기업들은 토지, 세금 면제 등 엄청난 혜택을 받고 있다.” 고압적인 작업 통제에 대한 불만이나 임금 체불에 항의해 고의적으로 작업 속도를 늦추며 태업을 하거나, 잡혀갈 위험을 무릅쓰고 도로점거를 벌이거나 파업에 동참해 봤다는 노동자들도 많았다.

아시아 지역 노동자들을 연구해온 아포 룽 아시아모니터리소스센터(AMRC) 전 사무국장은 “중국 노동자들의 현재 상황은 한국의 1970년대와 비슷하다”며 “신세대 농민공들은 권리를 자각하고 용감해지고 있지만, 현실은 변하지 않고 있다”고 진단한다. “중국 당국은 (최저임금 인상 등으로) 경제적으로는 양보하지만, 독립노조와 시민단체 역할 등 정치적 부분에서는 양보하지 않으려 한다”며 “농민공들의 문제는 그들이 스스로 나서 풀 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

선전 홍콩/글·사진 박민희 특파원 minggu@hani.co.kr

지난달 초 선전에서 만난 신세대 노동자들은 불만과 분노, 정부에 대한 불신을 거침없이 털어놨다. 하지만 출구는 찾지 못하고 있었다. “공회(노조)는 소용이 없다. 공회 대표들은 사장과 친한 관리직이고, 노동자들과 아무런 관련도 없다.” “우리가 직접 대표를 뽑는 노조가 있으면 좋겠다.” “정부는 항상 기업가들 편만 든다. 내륙으로 옮겨가는 유명 기업들은 토지, 세금 면제 등 엄청난 혜택을 받고 있다.” 고압적인 작업 통제에 대한 불만이나 임금 체불에 항의해 고의적으로 작업 속도를 늦추며 태업을 하거나, 잡혀갈 위험을 무릅쓰고 도로점거를 벌이거나 파업에 동참해 봤다는 노동자들도 많았다.

아시아 지역 노동자들을 연구해온 아포 룽 아시아모니터리소스센터(AMRC) 전 사무국장은 “중국 노동자들의 현재 상황은 한국의 1970년대와 비슷하다”며 “신세대 농민공들은 권리를 자각하고 용감해지고 있지만, 현실은 변하지 않고 있다”고 진단한다. “중국 당국은 (최저임금 인상 등으로) 경제적으로는 양보하지만, 독립노조와 시민단체 역할 등 정치적 부분에서는 양보하지 않으려 한다”며 “농민공들의 문제는 그들이 스스로 나서 풀 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

선전 홍콩/글·사진 박민희 특파원 minggu@hani.co.kr

2011 기획 중국의 길

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)