남아프리카공화국 행정수도 프리토리아에서 벌어진 백신 공급 확대 촉구 시위에서 참가자가 ‘우리는 백신을 원한다’고 쓴 손팻말을 든 채 행진하고 있다. 코로나19 대유행 이후 가짜 약 판매자들이 더욱 기승을 부리면서 보건 위기를 더욱 심화시키고 있다. 프리토리아/AFP 연합뉴스

코로나19 대유행으로 전세계 보건 체계가 최악의 상황에 처한 가운데 가짜 약까지 극성을 부리면서 보건 위기를 더욱 부추기고 있다.

영국의 개도국 개발 지원 단체 ‘브라자빌재단’, 아프리카 질병예방통제센터 등의 관계자들은 최근 개발 전문 온라인 매체 <데벡스>에 기고한 글에서 가짜 약 또는 기준에 미달하는 저질 의약품의 피해가 코로나19 대유행과 겹치면서 날로 심각해지고 있다고 경고했다. 각국의 보건당국이 코로나19 차단에 매달리면서, 가짜 약 업자들이 행정 공백을 이용해 부당한 이익을 얻는 데 매진하고 있다는 것이다. 아프리카 의료 단체 ‘팜액세스재단’의 가나 책임자 맥스웰 안트위 박사도 최근 “가짜 약 시장은 마약 제조보다 수익이 큰 거대 산업으로 자라났다”며 이에 대한 전세계의 관심과 대처를 촉구했다.

‘안전한 의약품 접근권을 위한 유럽 동맹’(EAASM)에 따르면, 전세계 가짜 약 시장 규모는 한해 750억~2천억달러(약 82조~220조원)에 이른다. 또 전세계 온라인에서 팔리는 약의 97%는 불법 유통되는 것들이다. 그런데도, 온라인에서 약을 사는 사람이 유럽에서만 1억3천만명에 이르는 걸로 추산된다고 이 단체는 지적했다. 온라인을 통해 주로 활동하는 불법 제약회사만도 전세계에 3만곳이 퍼져 있는 걸로 추산된다. 이에 따라 가짜 약 때문에 피해를 보는 사람이 전세계 인구의 약 25%에 달한다고 브라자빌재단 등은 지적했다.

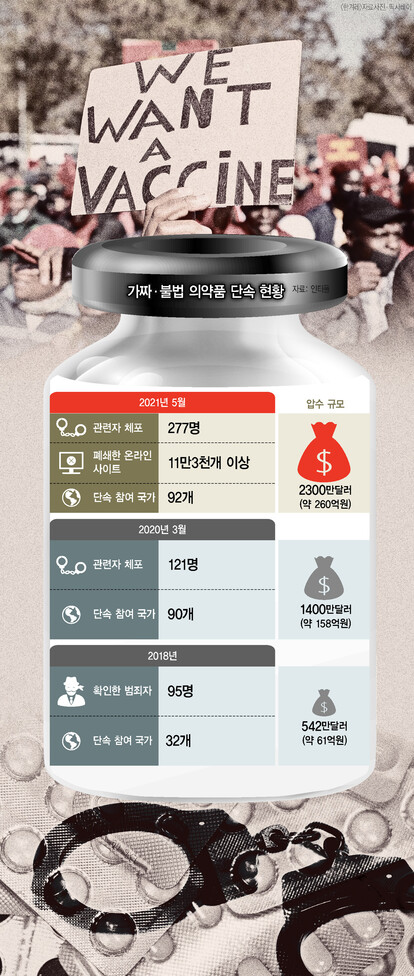

특히 최근에는 코로나19 관련 가짜·불량 의료제품까지 극성을 부리고 있다. 국제형사경찰기구(인터폴)는 지난달 8일 가짜 약 단속을 위한 국제 공조 활동인 ‘판게아 작전’을 통해 불법 약 판매 온라인 사이트 11만3천여개를 폐쇄시키고 관련 사범 277명을 적발했다고 밝혔다. 인터폴은 “5월18일부터 일주일 동안의 단속을 통해서 2300만달러(약 250억원) 규모의 불법 의약품과 의료 장비를 적발했다”며 “의료 장비 가운데 절반 정도는 코로나19 진단 키트였다”고 설명했다. 인터폴은 지난해 3월에도 90여개국과 함께 1400만달러(약 154억원)어치의 가짜 의약품을 적발한 바 있다.

국제 공조를 통해 적발되는 제품은 엉터리 마스크나 기준에 미달하는 손세정제부터 규제기관의 승인을 받지 않고 유통되는 항바이러스 약품 등 다양했다. 특히, 최근에는 말라리아 치료제 클로로퀸을 코로나19 치료제로 불법 유통하는 사례가 부쩍 늘었다.

세계보건기구(WHO)에 보고된 사례를 보면, 가짜 약의 60%는 개도국에서 유통되고 나머지 40%는 선진국에서 유통되고 있다. 유통되는 가짜 약은 값싼 진통제부터 고가의 심혈관 또는 종양 관련 약품까지 종류를 가리지 않는다고 보건기구는 지적했다. 이 가운데 피해가 가장 큰 가짜 약은, 각종 감염병 치료제, 말라리아 치료제, 비뇨 생식기 관련 약품, 성호르몬 제품 등이다.

가짜 약 업자들이 특히 눈독을 들이는 지역은 보건 체계가 상대적으로 허술한 아프리카다. 세계보건기구와 인터폴의 추산을 종합할 때, 아프리카에서 유통되는 의약품의 30~60%가 가짜 약 또는 기준 미달 의약품이다. 개도국 평균치(10%)보다 월등히 높은 수치다.

사하라 이남 아프리카에서만 한해에 5살 이하 어린이 12만명이 가짜 말라리아 약 때문에 목숨을 잃고 있다. 이 지역 39개 나라 5살 이하 전체 인구의 3.75%에 달하는 수치다. 비싼 약을 구하기 어려운 부모들에게 좋은 약을 싸게 판다고 속여, 그들의 자녀 목숨을 앗아가는 범죄자들이 끊이지 않고 있는 것이다.

가짜 약 피해는 성인들도 피해가지 못한다. 미국 텍사스와 뉴욕의 의료 연구자 2명은 한 논문에서, 몇년 전 가나의 55살 여성이 꾸준히 복용하던 뇌졸중 약을 한번 바꿨다가 피부암에 걸린 사례를 소개했다. 약을 바꾸자 피부에 이상 반응이 나타났고 결국 피부암 진단을 받았다. 조사 결과, 바꾼 뇌졸중 약에 발암 물질이 들어 있었다. 나이지리아에서는 유아용 치과 약품에 포함된 독성 물질 때문에 84명의 유아가 숨진 경우도 있다. 논문 공동 저자인 텍사스 ‘밸리 메디컬센터’의 의사 해먼드 콰메 아제이는 “이 두 사례를 접하고 가짜 약에 대한 이 논문을 쓰게 됐다”며 “가짜 약을 뿌리 뽑기 위한 새로운 대응책이 절실하다”고 지적했다.

상황이 특히 심각한 아프리카에서는 국제 공조 움직임도 나타나고 있다. 콩고, 가나, 나이지리아 등 6개국이 지난해 가짜 약에 대한 공동 대응을 선언했고, 최근엔 감비아도 동참했다고 브라자빌재단이 밝혔다. 세계보건기구도 이들의 대응을 지원하고 나섰다.

리처드 아말비 브라자빌재단 대표 등은 “공급이 수요를 따라가지 못하는 상황에서 빈 공간은 이익만 생각하는 조직들이 가짜 약으로 채운다”며 “탄탄한 (의약품) 공급망을 구축하고 모든 사람에게 질 좋은 의약품을 적정 가격에 공급하기 위한 정책을 국제 공조를 통해 마련해야 한다”고 촉구했다.

신기섭 선임기자

marishin@hani.co.kr

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)