김금숙 ㅣ 그래픽노블 작가

“반나절 만에 7천 벌었어. 그걸 올 초에 3억 주고 샀거든. 근데 지금 9억이 가.” 나는 들었던 밥 수저를 놓으며 옆을 보았다. “돈도 많다. 그걸 사람들이 산단 말이야?” 앞에 앉은 이가 대답했다. 60살은 조금 넘어 보였다. 대답한 여자의 얼굴이 거무튀튀하다. 나처럼 시골에 사는 모양이다. “야, 이 친구야. 매물이 안 나와. 없어서 못 사.” 반나절 만에 7천을 번 도시 여자는 이어서 아들 이야기를 했다. 몇년 전에 결혼한 아들은 당시 전 재산이 6천이었다. 아들 부부는 은행에서 대출을 받아 서울에 아파트를 구입했다. 그 아파트는 짧은 기간 안에 몇억원이 올랐다. 그들은 서울 근교의 도시에 전세를 끼고 아파트 두채를 또 구입했다. 새로 산 아파트도 곧 엄청난 가격으로 뛰었다. 아들 부부는 얼마 전 세금을 9천을 냈다.

오랜만에 서울에 일이 있어 나갔다가 우연히 들은 대화다. 실화인가? 내가 지금 제대로 들은 거지? 반나절 만에 7천을 벌었다는 사람과 나는 같은 별, 같은 시대에 살고 있나? 아, 갑자기 바람 빠진 풍선처럼 허무해진다. 저렇게 번 돈이 무슨 의미가 있고 무슨 가치가 있나? ‘나는 몇십억 가는 콘크리트 닭장 같은 아파트보다 작은 마당이어도 문만 열면 땅을 밟을 수 있는 흙냄새 나는 집이 좋다’고 스스로를 위로해보지만 바람 빠진 풍선은 다시 통통 튈 기력이 없다. 순간 부럽기도 했다.

앞으로는 전세가 월세로 바뀐다는 뉴스에 화가 버럭 났다. 월세를 낼 수 없는 프리랜서 작가, 예술가들, 할머니 할아버지들, 가난한 사람들은 어쩌라고? 또 어디로 가라고 다들 이러는가?

나는 외국 친구들에게 한국에 전세가 있어서 좋다고 자랑하듯 말하곤 했었다. 프랑스는 집 구하기가 한국보다 훨씬 까다롭다.

30대 초, 파리 리옹역 근처에 살 때다. 역 근처에는 여러 노숙인들이 있었다. 나는 그들과 단 한번도 말을 해본 적이 없었다. 내 프랑스인 친구는 그들 앞을 지나갈 때마다 대화를 나눴다. 때론 옆에서 10분 이상을 기다린 적도 있다. 어느 날 그의 집에서 노숙인 한명이 나오는 걸 보았다. 그는 긴 수염을 면도하고 머리도 잘라 단정해 보였다. 사정은 이러했다. 그 노숙인이 직장을 구하러 갔는데 직장에서 거주증명서를 요구했다. 집이 없는 그에게 친구는 그의 집에 산다는 거주증명서를 떼 주었다. 친구의 집에서 샤워를 하고 나온 노숙인은 다행히 그 덕에 직장을 구할 수 있었다.

프랑스에서 월세를 얻으려면 보증금은 기본이요, 재직증명서와 지난 수개월간의 월급 증명서로도 부족하다. 혹시 직업을 잃어 월세를 못 낼 경우를 대비하여 보증인을 요구하고 보증인도 얼마 이상 버는지에 대한 증명서를 내놓아야 한다. 집 계약할 때엔 못 구멍 하나, 긁힌 벽 부분은 없는지 집 상태를 상세히 체크하고 확인한 뒤 계약서에 사인한다. 이후에 세입자가 떠날 때, 사인했던 서류의 내용과 비교하며 어디 새로운 자국은 없는지 확인한다. 만일 조금이라도 차이가 있으면 트집을 잡아 보증금의 일부를 주지 않는 경우가 허다하다. 내가 프랑스에 살았을 때엔 그랬다. 보증인 없는 외국인은 집 구하기가 외국생활에서 가장 어려운 부분이었다. 친구의 이야기로 예를 들었듯 거주증명서가 없으면 일자리를 구하지 못하고 재직증명서가 없이는 집을 구하지 못한다.

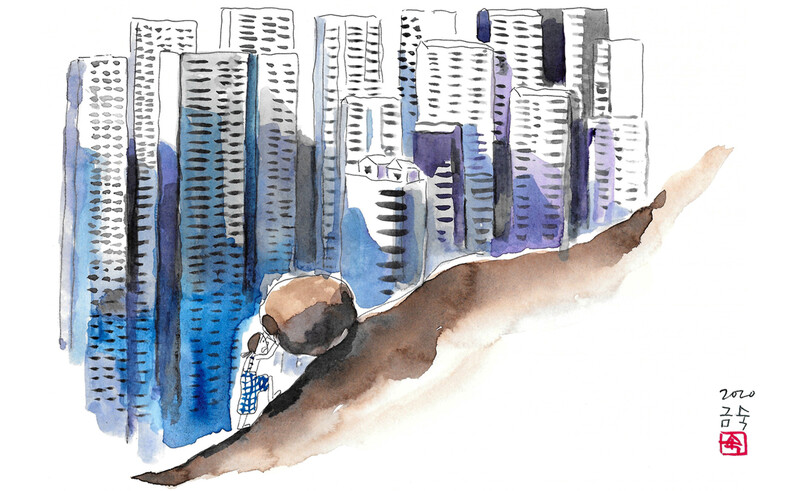

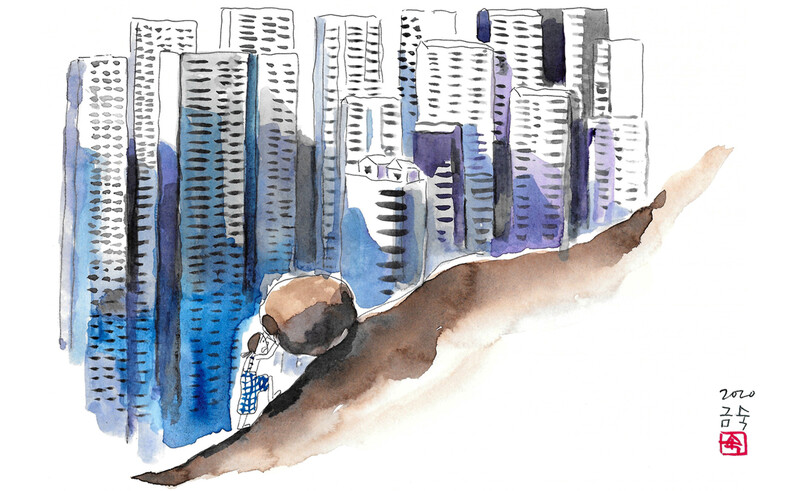

한국은 이런 점에서 프랑스처럼 까다롭지는 않지만 몇십년째 재개발과 아파트 붐이 변하질 않는 듯하다. 80년대 만화 중 이희재의 <새벽길>이라는 작품이 있다. 연탄을 배달하는 부부의 이야기이다. 눈에 넣어도 안 아플 새끼들을 재워두고 그날도 어김없이 부부는 새벽같이 연탄 배달을 나갔다. 그들이 돌아왔을 때 집에는 연탄 냄새가 가득했다. 아이들의 이름을 부르며 급하게 방문을 열었지만 아이들은 이미 죽어 있었다. 죽은 아이들을 끌어안고 울부짖던 아버지의 모습이 지금도 생생하다. 만화의 마지막 장면이 눈에 선하다. 아버지는 리어카를 앞에서 끌며 비탈길을 올라간다. 엄마는 연탄을 실은 리어카를 뒤에서 밀고 있다. 엄마의 배가 볼록하다. 곧 산달인 모양이다. 그들의 뒤로 산처럼 거대한 아파트 단지들이 펼쳐져 있다. 엄마가 아이를 임신했다고 해서, 아버지가 다시 연탄을 실은 리어카를 끈다고 해서 희망인지는 모르겠다. 그것은 마치 카뮈 작 <시지프의 신화> 속에서 끊임없이 밑으로 굴러떨어지는 바위를 밀어 올리는 시지프의 모습과 닮아 있었기 때문이다.

반나절 만에 7천을 벌었다는 그의 마지막 말이 떠오른다. “이게 미친 거지. 나야 좋지만 이건 미친 거야. 제대로 된 세상은 아니지.”