노무현 대통령이 23일 오후 청와대에서 자이툰부대 파병 연장 방침을 밝히는 대국민 담화를 발표하러 세종실로 향하고 있다. 청와대사진기자단

자이툰 파병연장 논리 따져보니

한-미 공조 국익론? 북핵·한반도 안정 ‘주둔 효과’로 보기 힘들어

중동 안정 기여론? 외국군 철수 요구·터키-쿠르드 충돌 위기 고조

재건 사업 과실론? 석유법 표류…국내기업 참가 아직은 희망사항

한-미 공조 국익론? 북핵·한반도 안정 ‘주둔 효과’로 보기 힘들어

중동 안정 기여론? 외국군 철수 요구·터키-쿠르드 충돌 위기 고조

재건 사업 과실론? 석유법 표류…국내기업 참가 아직은 희망사항

노무현 대통령은 23일 이라크 주둔 자이툰부대 파병 연장 담화에서 “국익에 부합하는 선택”이라고 말했다.

노 대통령은 북핵 해결과 한반도 평화를 위한 한-미 공조를 대표적인 국익으로 내세웠다. 하지만 이는 이라크 평화와 중동정세 안정이라는 파병의 대의를 근본적으로 고려하지 않은 판단이다. 정부 핵심 관계자의 “(파병 연장 결정은) 결국 미국에 이라크 파병 동맹국 숫자를 유지해 준다는 의미이고, 나머지는 다 부차적”이라는 ‘솔직한 고백’이 대표적이다. 또 파병의 전제조건이었던 안전 문제도 앞으로는 담보될 수 없다는 전망도 짙어지고 있다.

노 대통령은 자이툰부대의 평화·재건활동이 “중동지역 정세 안정에 기여하고 있다”고 말했지만, 이슬람권 57개국이 회원국인 이슬람회의기구(OIC)는 이라크 주둔 외국군의 전면철수를 요구하고 있다. 지난 17일 터키 의회가 쿠르드반군 소탕을 명분으로 이라크 북부에 병력을 파견하는 안을 승인하는 등 터키와 쿠르드자치정부간 군사적 충돌 가능성도 높아지고 있다. 자칫하면 이라크 북부 아르빌에 주둔하는 자이툰부대의 ‘안전’이 문제가 될 수도 있는 상황이다.

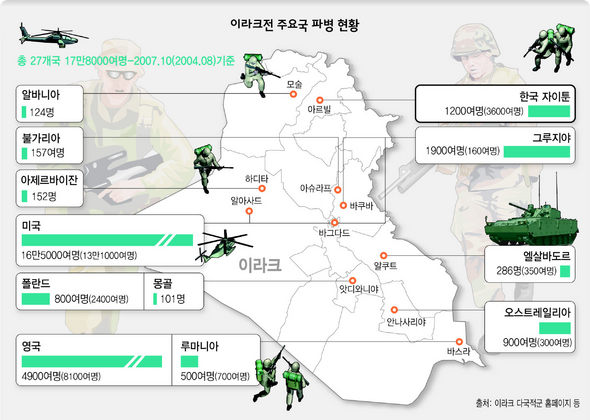

이렇듯 이라크 정세가 호전되지 않자, ‘미국 동맹국의 철군 도미노’ 조짐마저 있다. 미국은 올 상반기에 2만8천명을 추가 파병했지만, 미국 다음으로 최대 파병국인 영국 정부의 고위 관계자조차 “내년 말을 넘겨 이라크 주둔 영국군이 남아 있으리라는 보장이 없다”고 말했다.

한-미 공조라는 국익론도 검증 불가능하다. 정부는 2003년 파병 결정 때도 북핵 해결 등 한반도 평화와 안정을 가장 중요한 고려사항으로 제기했지만, 최근 북핵 문제 진전을 그 ‘자이툰 주둔 효과’로 보기는 어렵다.

대북 강경책으로 일관하던 조지 부시 미국 행정부를 대북 협상 정책으로 돌아서게 한 것은, 지난해 10월 미국 의회 중간선거에서 공화당의 참패와 이라크 정세의 지속적 악화에 따른 부시 행정부의 곤란한 처지, 북한의 핵실험 강행 등의 복합적 영향이라는 게 전문가들의 대체적 지적이다. 오히려 미국의 ‘이라크 침공’ 실패가 북핵 문제의 평화적 해결에 기여하고 있다는 분석이 더 설득력 있다. 이라크 파병 연장은 한-미 공조라기보다는 ‘한국-부시 공조’라는 지적은 최근 미국에서 차기 집권이 유력시되는 민주당의 철군 주장에 비춰 봐도 과장된 표현은 아니다.

노 대통령은 “지난해부터 우리 기업의 이라크 진출이 증가하고 있는 상황”이라며 “지금 철군하면 그동안 우리 국군의 수고가 보람이 없는 결과가 될 수도 있을 것”이라고 말했다. 이 또한 현재로선 ‘희망사항’에 불과하다. 지난 2월 이라크 정부가 의회에 제출한 ‘석유법’은 미국·영국 등의 이해만 반영하고 있다며 수니파와 쿠르드족 정당 등이 반발해 표류하고 있다. 경제적 실익의 핵심인 석유사업 참가는 아직 머나먼 길이다.

지난 8월 국내 기업 13곳이 컨소시엄을 구성해 참여한 한-이라크 합자법인 ‘코리쿠르디’는 쿠르드자치정부와 23조원 규모의 재건사업 양해각서를 맺었다. 이 사업은 투자자인 한국 기업이, 정치·경제적 위험에 대한 이라크 정부나 쿠르드자치정부의 보증 없이 자기 돈 들여 시설을 짓고 운영해 투자금을 회수하는 ‘프로젝트 파이낸싱’ 방식이어서 사업 안정성이 떨어진다는 지적이 많다.

지난 8월 국내 기업 13곳이 컨소시엄을 구성해 참여한 한-이라크 합자법인 ‘코리쿠르디’는 쿠르드자치정부와 23조원 규모의 재건사업 양해각서를 맺었다. 이 사업은 투자자인 한국 기업이, 정치·경제적 위험에 대한 이라크 정부나 쿠르드자치정부의 보증 없이 자기 돈 들여 시설을 짓고 운영해 투자금을 회수하는 ‘프로젝트 파이낸싱’ 방식이어서 사업 안정성이 떨어진다는 지적이 많다.

이제훈 기자 nomad@hani.co.kr

이제훈 기자 nomad@hani.co.kr

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)