찔끔찔끔하다 뒷북친 세금 대책

집중점검 참여정부 집값 끝내 못잡나 (상) 투기억제 대책

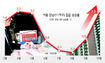

부동산 정책만큼 참여정부가 공을 들인 분야도 없다. 정부는 2003년 ‘10·29 대책’을 시작으로 ‘8·31 대책’, ‘3·30 대책’, 그리고 엊그제 나온 ‘11·3 대책’ 등 지난 4년 동안 굵직한 부동산 정책들을 수없이 쏟아냈다. 그러나 부동산 시장은 정부 뜻대로 움직이지 않았고, 국민들은 정부 말을 믿지 않게 됐다. 수도권 집값은 또다시 급등하고 있고 집 없는 서민들은 절망하고 있다. 참여정부가 왜 집값을 잡는 데 실패했는지, 또 집값을 잡으려면 앞으로 어떻게 해야 하는지 두 차례에 걸쳐 짚어본다.

종부세·양도세등 대책 후퇴 ‘시장반응 싸늘’

‘세금폭탄’ 공세에 재산세 인하 ‘귀얇은 정책’ “대출 받아 집을 사자는 아내한테 ‘집값 떨어질테니 기다리라’고 1년 동안 면박을 줬어요. 그런데 이게 뭡니까?”(김동혁씨·35·서울 송파구 오금동) “요즘 집값을 올리는 사람들이 실수요자라는 데 문제의 심각성이 있습니다. 연말엔 떨어질 것이라는 정부의 호언장담이 빗나가면서 이들의 불안감이 한꺼번에 터진 겁니다.”(서울 관악구 봉천동 ㅂ공인중개소 조아무개 사장) “지금 집 사는 걸 말려야 할 것 같긴 한데, 솔직히 시장이 어디로 튈지 예측할 자신이 없어요.”(한 시중은행 프라이빗뱅커) ‘공황’ 상태에 빠진 수도권 부동산 시장에 ‘불신’의 검은 그림자가 드리워져 있다. 정부가 지난 3일 분양값을 앞으로 획기적으로 내리겠다고 발표했지만 시장은 믿지 않는다.

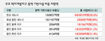

정부도 그동안 나름대로 집값을 잡아보려고 애썼는데, 왜 정부 정책이 불신의 수렁에 빠지게 됐을까? 정부 한 걸음일 때 시장은 두 걸음=부동산 시장에선 정부 정책에 대한 불신의 뿌리를 종합부동산세(종부세) 도입과 다주택자에 대한 양도세 중과 등을 뼈대로 한 10·29 대책(2003년)의 입법 후퇴와 노무현 대통령의 아파트 분양원가 공개 반대에서 찾는다. 또 지방과 수도권에 각종 새도시 개발 계획을 발표하면서 개발이익 환수 장치를 철저하게 마련하지 못한 점도 한 원인으로 꼽힌다. 지금까지 정부의 부동산 대책은 시장을 쫓아가는 데 급급했다. 뒷북만 쳐 온 꼴이다. 정부·여당은 10·29 대책을 만들면서 종부세 대상을 주택 9억원에, 개인별 과세를 도입했다. 애초 정부 안(6억원 이상에, 세대별 합산)에서 크게 후퇴한 것이다. 10·29 대책 발표 직후 집값이 안정되나 싶더니, 종부세 법안이 이렇게 후퇴한 채 통과되자 집값은 오름세로 돌아섰다. 다급한 나머지 정부가 다시 대책 마련에 들어가 종부세 등을 크게 강화한 8·31 대책을 내놓았지만, 이미 치솟은 집값을 되돌리기엔 역부족이었다. 눈앞의 지지율을 의식한 여당의 태도도 문제였다. 8·31 대책 뒤 보수언론을 중심으로 퍼뜨린 ‘세금 폭탄’이라는 말에 흔들린 것이다. 지난 5·31 지방선거 참패 뒤 여당은 공시가격 6억원 이하 주택에 대한 재산세를 내렸다. 참여정부 보유세제 정책의 일관성을 무너뜨리면서 정책 불신을 키웠다. 정부가 핵심적인 정책으로 추진했던 양도소득세 강화도 의도했던 투기 억제 효과를 발휘하지 못했다. 1가구 2주택자에 대한 중과세(세율 50%)가 내년 1월부터 시행될 예정이지만, 너무 늦은 감이 있다. 이는 정부가 10·29 대책 당시 1가구 2주택자 가운데 불가피하게 두 채를 소유한 실수요자도 많다고 보고 머뭇거린 탓이 크다. 정부 큰소리는 이젠 안 통해=이처럼 당장 시장의 반발을 우려해 첫 단추를 확실히 꿰지 못하다 보니, 시장은 이제 정부의 대책을 ‘엄포’로 여긴다. 처음부터 단단히 잡도리하지 못한 채 찔끔찔끔 내놓은 대책들이 시장의 내성만 키운 것이다. 정부는 8·31 대책 발표 당시 “더 이상의 부동산 대책은 없다”고 장담했다. 하지만 불과 6개월도 안 돼 새도시 건설 대책과 분양값 인하 대책 등이 추가로 나왔다. 파주 새도시에선 아파트 분양 업체들이 분양값을 턱없이 높게 책정하자, 건설교통부가 분양값을 간접 규제하겠다고 밝혔지만 역시 말로 끝났다. 여기에 참여정부 임기가 얼마 남지 않은데다, 한나라당이 우세한 것으로 전망되는 내년 대선 정국도 집값 상승에 대한 기대(?)를 키우는 요인이다. 강남의 일부 부동산중개업소들은 “정권이 넘어가면 부동산 정책 바뀌니 걱정 말고 투자하라”고 부추긴다. 남기업 토지정의시민연대 사무처장은 “참여정부의 부동산 정책은 국민을 이해시키고 함께 가려는 노력이 부족했다”며 “남은 기간이라도 불로소득 환수 등의 정책을 흔들림 없이 추진하는 것 외엔 대안이 없다”고 지적했다. 허종식 석진환 기자 jongs@hani.co.kr

‘세금폭탄’ 공세에 재산세 인하 ‘귀얇은 정책’ “대출 받아 집을 사자는 아내한테 ‘집값 떨어질테니 기다리라’고 1년 동안 면박을 줬어요. 그런데 이게 뭡니까?”(김동혁씨·35·서울 송파구 오금동) “요즘 집값을 올리는 사람들이 실수요자라는 데 문제의 심각성이 있습니다. 연말엔 떨어질 것이라는 정부의 호언장담이 빗나가면서 이들의 불안감이 한꺼번에 터진 겁니다.”(서울 관악구 봉천동 ㅂ공인중개소 조아무개 사장) “지금 집 사는 걸 말려야 할 것 같긴 한데, 솔직히 시장이 어디로 튈지 예측할 자신이 없어요.”(한 시중은행 프라이빗뱅커) ‘공황’ 상태에 빠진 수도권 부동산 시장에 ‘불신’의 검은 그림자가 드리워져 있다. 정부가 지난 3일 분양값을 앞으로 획기적으로 내리겠다고 발표했지만 시장은 믿지 않는다.

정부도 그동안 나름대로 집값을 잡아보려고 애썼는데, 왜 정부 정책이 불신의 수렁에 빠지게 됐을까? 정부 한 걸음일 때 시장은 두 걸음=부동산 시장에선 정부 정책에 대한 불신의 뿌리를 종합부동산세(종부세) 도입과 다주택자에 대한 양도세 중과 등을 뼈대로 한 10·29 대책(2003년)의 입법 후퇴와 노무현 대통령의 아파트 분양원가 공개 반대에서 찾는다. 또 지방과 수도권에 각종 새도시 개발 계획을 발표하면서 개발이익 환수 장치를 철저하게 마련하지 못한 점도 한 원인으로 꼽힌다. 지금까지 정부의 부동산 대책은 시장을 쫓아가는 데 급급했다. 뒷북만 쳐 온 꼴이다. 정부·여당은 10·29 대책을 만들면서 종부세 대상을 주택 9억원에, 개인별 과세를 도입했다. 애초 정부 안(6억원 이상에, 세대별 합산)에서 크게 후퇴한 것이다. 10·29 대책 발표 직후 집값이 안정되나 싶더니, 종부세 법안이 이렇게 후퇴한 채 통과되자 집값은 오름세로 돌아섰다. 다급한 나머지 정부가 다시 대책 마련에 들어가 종부세 등을 크게 강화한 8·31 대책을 내놓았지만, 이미 치솟은 집값을 되돌리기엔 역부족이었다. 눈앞의 지지율을 의식한 여당의 태도도 문제였다. 8·31 대책 뒤 보수언론을 중심으로 퍼뜨린 ‘세금 폭탄’이라는 말에 흔들린 것이다. 지난 5·31 지방선거 참패 뒤 여당은 공시가격 6억원 이하 주택에 대한 재산세를 내렸다. 참여정부 보유세제 정책의 일관성을 무너뜨리면서 정책 불신을 키웠다. 정부가 핵심적인 정책으로 추진했던 양도소득세 강화도 의도했던 투기 억제 효과를 발휘하지 못했다. 1가구 2주택자에 대한 중과세(세율 50%)가 내년 1월부터 시행될 예정이지만, 너무 늦은 감이 있다. 이는 정부가 10·29 대책 당시 1가구 2주택자 가운데 불가피하게 두 채를 소유한 실수요자도 많다고 보고 머뭇거린 탓이 크다. 정부 큰소리는 이젠 안 통해=이처럼 당장 시장의 반발을 우려해 첫 단추를 확실히 꿰지 못하다 보니, 시장은 이제 정부의 대책을 ‘엄포’로 여긴다. 처음부터 단단히 잡도리하지 못한 채 찔끔찔끔 내놓은 대책들이 시장의 내성만 키운 것이다. 정부는 8·31 대책 발표 당시 “더 이상의 부동산 대책은 없다”고 장담했다. 하지만 불과 6개월도 안 돼 새도시 건설 대책과 분양값 인하 대책 등이 추가로 나왔다. 파주 새도시에선 아파트 분양 업체들이 분양값을 턱없이 높게 책정하자, 건설교통부가 분양값을 간접 규제하겠다고 밝혔지만 역시 말로 끝났다. 여기에 참여정부 임기가 얼마 남지 않은데다, 한나라당이 우세한 것으로 전망되는 내년 대선 정국도 집값 상승에 대한 기대(?)를 키우는 요인이다. 강남의 일부 부동산중개업소들은 “정권이 넘어가면 부동산 정책 바뀌니 걱정 말고 투자하라”고 부추긴다. 남기업 토지정의시민연대 사무처장은 “참여정부의 부동산 정책은 국민을 이해시키고 함께 가려는 노력이 부족했다”며 “남은 기간이라도 불로소득 환수 등의 정책을 흔들림 없이 추진하는 것 외엔 대안이 없다”고 지적했다. 허종식 석진환 기자 jongs@hani.co.kr

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답] 오세훈발 ‘토허제 해제’ 기대감…서울 아파트 또 오르나요? [집문집답]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211501041.webp)