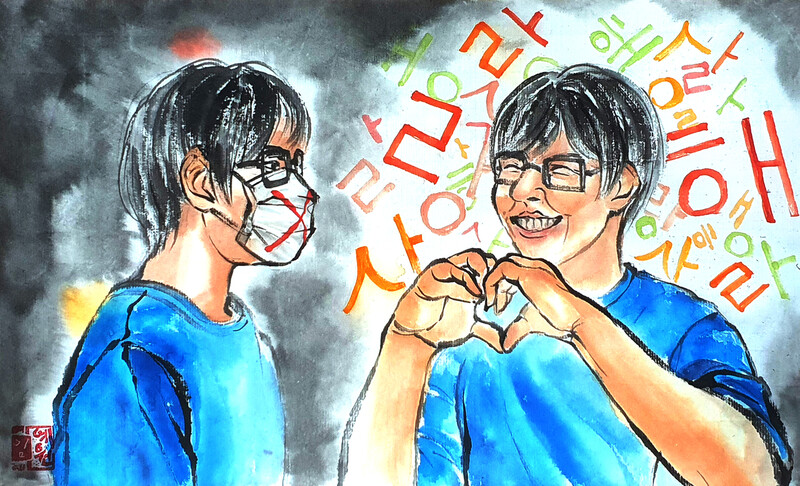

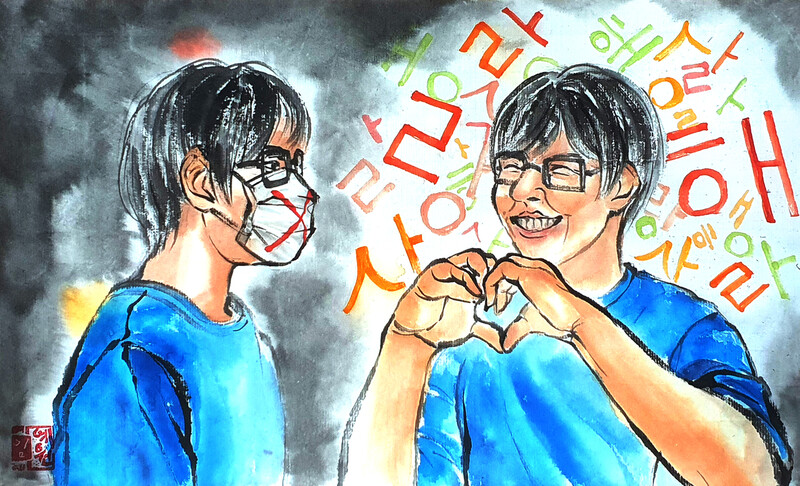

이십대 청년이 ‘이충걸의 세시반’을 먼저 읽고 그리다. 김예원

이충걸 에세이스트

어렸을 때 침묵은 금이라고 배웠다. 말하는 것보다 듣는 것이 보다 중요한 가치라고, 딱히 할 말이 없을 땐 입을 잠그라고. 그렇지 않다면 장례식장에서 유족에게 “요즘 어떻게 지내?” 하고 묻는 불상사가 생길 것이다. 그들이 어떻게 지낼 거라고 생각하길래? 신이 죽은 자를 일으켜주지 않는 한, 해선 안 될 소리일 테다. 그래서 현자들은 무슨 말이든 해야 한다면 좋은 말을 하라고도 했다. 그렇지 않으면 입 밖으로 나온 말이 곧 자기를 겨눌 거라고. 그런데 좀 살아보니 침묵이 언제나 금은 아니었다.

그동안 겪은 일이 그렇게 많은데도 도저히 이해 못 하는 말은 그거였다. “그걸 꼭 말로 해야 알아?” 그때마다 눈초리가 저절로 사나워졌다. 아니 말을 안 하면 어떻게 알아? 말 못 하는 사람 속은 엄마도 모른다 하고, 사람이 말을 안 하면 귀신도 모를 텐데 ‘지 속 짚어 남의 속’이라는 거야? ‘척하면 삼천리, 악 하면 낭떠러지’라고?

나는 사람들이 늘 찬미하는 침묵이야말로 감상적인 사람들이 만든 허구라고 생각한다. 이를테면 결혼식을 앞둔 후배가, 남편 될 사람이 말수가 적고 늘 묵묵히 챙겨준다고 자랑하는 걸 보면 걱정부터 앞선다. 모든 장점은 다른 의미의 단점이니까. 누가 당당하다는 것은 달리 보면 싸가지 없다는 얘기고, 겸손하단 말은 사실 우유부단하다는 소리고, 원칙적이라는 평가는 어쩌면 편협하다는 증명 아닌가.

나는 짓궂다는 거 알면서도 후배에게 이렇게 말했다. “너는 세달도 안 돼 답답해 까무러칠 거야.” 누가 통 말이 없는 건 고독해서라거나 우수 때문이 아니라, 그냥 아무 생각이 없거나 딴생각을 하는 중이니까. 어떤 침묵은 고요한 멸균 상태가 아니라 텅 빈 위악적인 상태였다. 그리고 나의 서푼짜리 예언은 곧 현실이 되어 그 혹은 그녀를 울부짖게 만들었지.

말은 필연코 오해를 부르는 도구라서 아무리 말을 많이 해도 완전한 이해란 없다. 이야기를 많이 나눈 사이일수록 오해로 지글지글해 관계가 끝날 땐 누가 먼저 돌아서나, 내기하듯 순식간에 정리된다. 잘린 단면도, 짧은 유예 기간도 없이.

한 친구가 말했다. “이젠 말하는 게 싫어. 말을 하면 말 그대로 이해하는 게 아니라, 다 자기들 편한 대로만 해석하는걸.” 그 심정 나도 잘 알았다. 오래전, 회사 상사에게 불편한 마음을 이메일로 보냈다. 쓸지 말지 무척 망설였기 때문에, 이유가 보태져 장문의 메일이 되었다. 곧 상사에게서 더 긴 답신이 오는 것으로 오랜 침묵이 깨졌다. 그러나 우리가 주고받은 것은 반박과 재반박이었을 뿐이었다. 내가 꺼낸 말이 사실과 또다른 사실 사이에서 통제력을 잃은 걸까? 말을 꺼내지 않는 것이 더 나았을까? 그것이 더 많은 말을 하는 방법이 아니었을까? 그때 알았다. 입으로 아무리 떠든다 한들 떠날 사람은 떠난다는 것을.

가끔 ‘죽을 때 후회하는 몇가지’를 나열한 클립을 본다. 나에겐 ‘좀 더 공익을 위해 살걸’, ‘좀 더 건강을 챙길걸’, ‘젊었을 때 좀 더 저축해둘걸’…보다 이 두가지가 인상적이었다. ‘그렇게까지 열심히 일하지 말걸’, ‘가족에게 더 자주 사랑한다고 말할걸’.

친구들은 내가 사랑한다는 말을 잘할 거라고 생각한다. 그러나 아무리 아닌 척해도, 나 역시 시국의 핍진한 세월을 통과한 기성세대일 뿐이라서 그 원초적인 말을 발음한다는 게 너무 부끄러웠다. 나는 2년 전에야 처음 엄마에게 사랑한다고 말했다. 그 전까진 돌고 돌아 이렇게 말했다. “내가 얼마나 사랑하는지 몰라?”

어느 날, 약을 챙겨드리면서 엄마를 꼭 안고 “사랑해”라고 말했다. 엄마는 민망해하며 내 팔을 풀었다. “저리 가. 나 힘들어.” 나는 자조하며 내 방으로 올라왔지만 그다음부턴 조금 더 쉬웠다. 나는 습득의 인간이니까. 그동안 하지 않았던 말은 무시하고 지나쳤던 경보음이었다. 부모가 중고차처럼 낡은 지금에서야 사랑한다고 말하는 건 초조 때문이었다. 부모가 육신을 떠난 뒤엔 아무리 허공에 외쳐봤자 듣지 못할 테니까.

이제 태도를 정할 때가 되었다. 하고 싶은 말 다 해서 속이 다 비치는 사람이란 소릴 들을지, 말을 하긴 하되 사실을 조금 왜곡하는 안전한 기술을 배울지, 늘 말이 없어 도대체 속을 알 수 없는 의뭉스러운 사람으로 살아갈지.

세계의 200여개 언어 중 100년 안에 10개만 살아남을 거라는 전망이 육박해오는 지금, 나는 더 이상 말을 속에 쌓아두지 않기로 했다. 세상이 힘들든 말든 오해를 부르든 말든 내 입은 여전히 내 얼굴에 달려 있을 테니까.