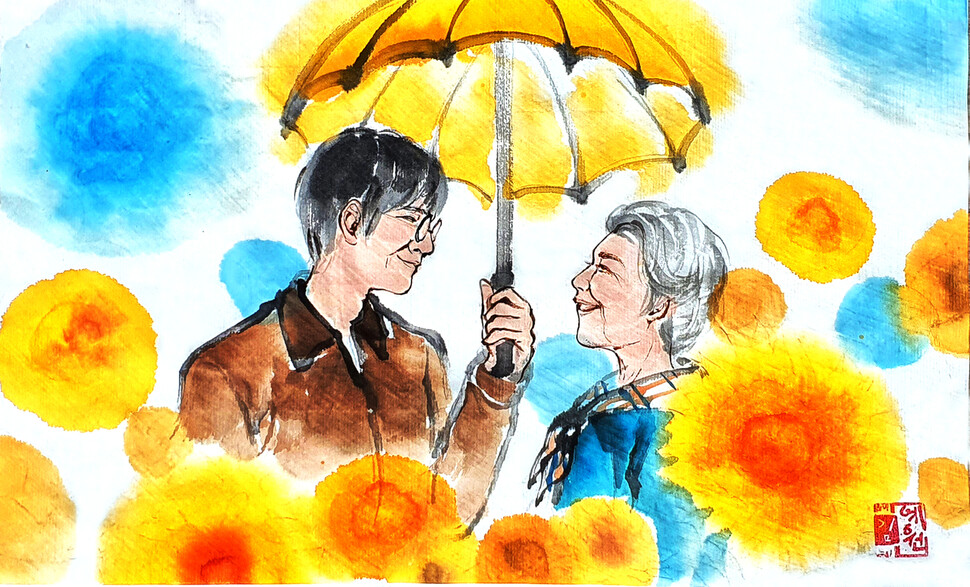

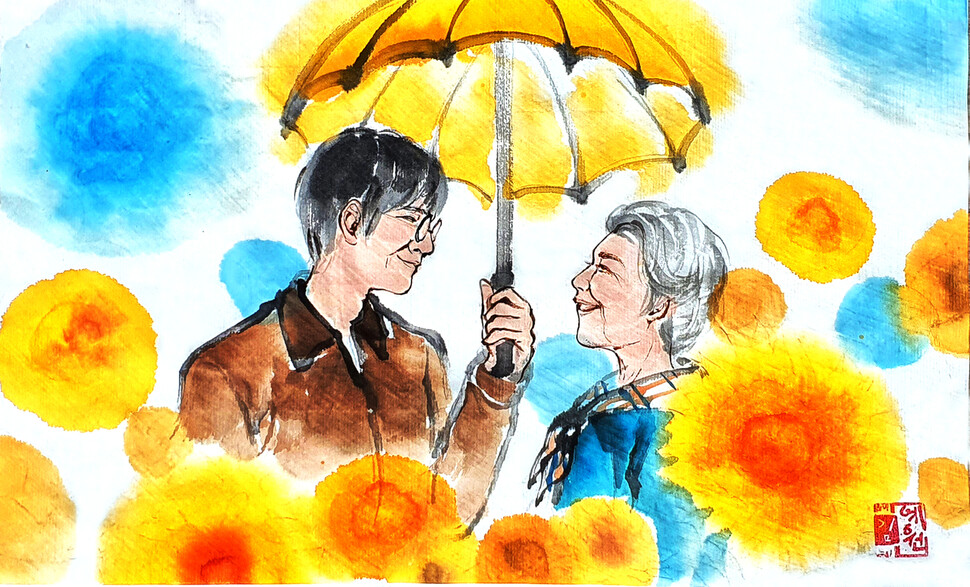

스무살 청년이 ‘이충걸의 세시반’을 먼저 읽고 그리다. 김예원

[이충걸의 세시반] 이충걸 ㅣ 에세이스트

가끔 꿈을 꾸었다. 꿈속에서 나는 연극배우인데, 공연 시작 5분 전까지 대본을 외우지 못한 채 무대에 서 있다. 그 순간의 현실적 실감이 얼마나 괴로운지 깨고 나서도 거의 반 질식 상태가 된다. 마음먹은 대로 연기를 잘했으나 관객들이 시큰둥해한다는 걸 느끼고 제풀에 시무룩해지는 꿈, 관객이 다섯명뿐인 서글픈 꿈도 꾸었다. 그리고 모든 꿈속의 무대마다 항상 박정자 선생님이 곁에 서 계셨다.

배우도 아니면서 그런 꿈을 꾸는 건 선생님과 긴 세월을 동반하면서 뺨이 파이는 고뇌를 낱낱이 본 탓일 것이다. 그러나 어쩌면 모호한 암시인지도 몰랐다.

지금 공연 중인 <해롤드와 모드>는 2003년, 선생님이 처음 모드가 되었던 <19 그리고 80>의 마지막 무대이다. 그런데 선생님이 첫번째 공연을 준비하시던 당시, 나는 해롤드 역을 하고 싶다고 수시로 그분을 졸랐다. 농담 반 진담 반이었다. 선생님은 독수리 같은 눈으로 수공업적 연극의 이데올로기를 약탈하려는 나를 노려보았다.

“연극을 뭘로 보는 거야?”

<해롤드와 모드>는 모두가 비정상으로 여기는 19세 소년의 성장기이다. 학교 화학실에 불을 지르고, 취미로 수차례 자살을 기도하고, 장례식에 가는 게 취미인 소년은 유일하게 자기를 이해해주는 80세의 모드를 만나 사랑을 아는 한 사람으로 변하기 시작한다.

나는, 말이 안 된다는 거 알지만, 막연하면서도 구체적으로 해롤드 역을 할 자신이 있었다. 나는 내가 왜 해롤드에 적역인지 일곱가지 가증스러운 이유를 열거했다.

그렇게 불안정한 아이의 키가 180㎝가 넘고, 매끈한 몸에, 훈련된 발성을 가진다는 건 말이 안 된다. 잘생긴 얼굴은 더더구나 옳지 않다. 해롤드는 나처럼 갑상선 항진증에 걸린 듯 뭔가 이상하고, 목소리도 처절하게 미성숙한 사람이어야 한다. 나처럼 섬약한 사람만이 80세 할머니와 감응하는 해롤드의 감수성을 알 수 있고, 여태까지 성인용 언어를 찾는 나만이 해롤드를 이해할 수 있다. 나의 결론은, 대한민국 어떤 배우도 나만큼 해롤드를 잘할 수 없다였다. 당신은 몰랐지만 그때 나는 해롤드의 대사를 거의 다 외우고 있었다. 심지어 모드의 대사까지.

“그럼 리딩을 해보자.”

설마 설득되신 걸까? 선생님은 마녀처럼 고압적인 목소리로 ‘오디션’을 제안하셨다. 나는 공중에서 왔다 갔다 하는 바이킹을 탄 것 같았다.

며칠 뒤 압구정동의 열한시, 우리는 늘 가던 카페에 앉았다. 사람들이 차분하게 웅성거리고, 동그란 그룬디히 스피커에선 드뷔시의 ‘달빛’이 들리고 있었다. 우리는 그들 사이에서 대본을 읽기 시작했다.

“노래하고 싶어요.”

“오, 좋은 생각이야. 우리 같이 이중창을 불러 보자.”

“그런데 웬일이세요? 울고 계시잖아요?”

“방금 옛날 일들을 생각하고 있었어. 사랑하는 사람에게 보낸 편지, 전쟁 때의 카드, 그리고 옛날 사진. 그때와 지금의 나는 어쩌면 이렇게 다를까? 그런데 어쩌면 이렇게 똑같을까…?”

“전 우실 거라는 생각은 한번도 한 적이 없어요. 항상 행복하실 거라고 생각했어요.”

“이런 감회를 알기엔 넌 너무 어려. 그래, 난 울어. 아름다움을 보고 울어. 낙조라든가 갈매기를 보고. 사람들은 울기도 하고 웃기도 해. 이 두가진 인간만이 가진 특성이야. 인생에서 가장 중요한 건 인간이 되는 걸 두려워하지 않는 거야.”

그것은 모드를 통해 나에게 들려주는 선생님의 언어 같았다. 갑자기 그 목소리가 희미하게 지저귀는 것 같았다. 깜짝 놀라 고개를 드니 선생님은 손바닥으로 얼굴을 막고 울고 계셨다. 찰나의 몰입으로 눈물을 흘리는 배우의 집중력이란 그런 것이었나. 나는 배우의 바깥으로 딸려 나오는 실재적 감정을 느꼈다. 그 신체가 들려주는 시간의 공허를 보았다. 그날 나는 생각했다. 타인의 환상에 갇히고 그 환상이 되어야 하는 배우의 세부를 영원히 알 수 없을 거라고. 나는 콘택트렌즈를 잃어버린 것처럼 우물쭈물 정맥이 비치지 않는 손을 바라보았다. 무대 위에서 백만의 언어를 대신하던 선생님의 흰 손을.

이번 <해롤드와 모드> 공연에서 해롤드가 되지 못한 나는 대본을 매만지고, 퍼즐이 빠진 대목에 언어를 추가하는 드라마트루기 작업으로 참여했다. 공연을 보는 내내 해롤드를 해야 했다는 황당한 결핍감이 콕 찔렀지만, 번개처럼 다른 희망을 찾았다. 그래! 모드 역을 하는 거야. 할머니 모드를 할아버지 모드로 바꾸는 거야. 시공과 젠더를 따지지 않는 것이 연극의 진실이니까. 나에게도 아직 시간이 조금 더 남았으니까.