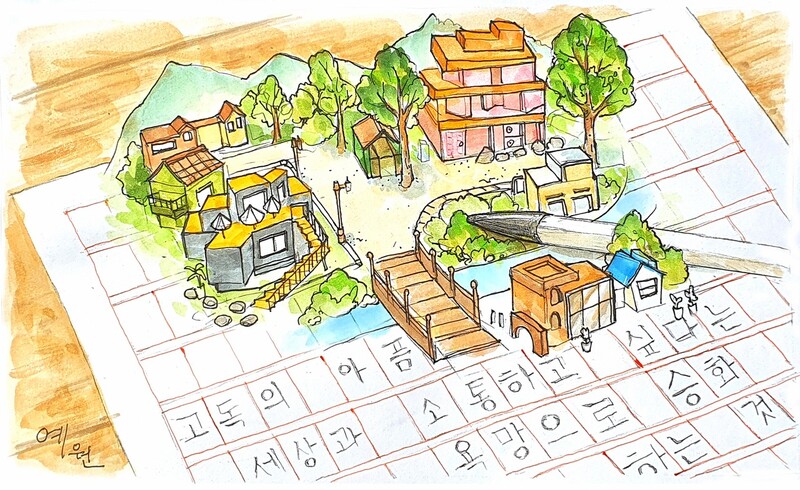

이십대 청년이 먼저 읽고 그리다. 김예원

“통영 앞 난바다에서 은빛 칼춤을 추다가/ 하얀 마음님과 눈이 맞아 예까지 따라온 무녀 (…) 입에서 살살 녹는 바다를 발라 먹으며/ 나도 심해로의 진입을 꿈꾼다/ 은빛 발하는 칼춤 한번 추고 싶다.”엄마의 삶의 의지가 은빛 칼춤처럼 빛나는 것 같다. 오랜 침묵을 뚫고 나온 시라서 더 절절하다. 이 마을에서 엄마는 아직 차오를 시간이 많은 ‘시월’로 되살아나는 것 같다. 유난히 작가가 많은 마을이다. 작년에는 아마추어 작가들 여럿이 <인생 절반 쓰기>라는 책을 펴냈다. 뒤늦게 글을 쓰기 시작한 중년 여성들이 6개월간 강의와 습작을 통해 ‘마침내’ 자신의 언어로 글을 쓰고 책까지 펴냈다. 어떤 이는 글쓰기를 업으로 하다가 경력이 단절됐고, 어떤 이는 평생 자기 글을 쓰는 게 ‘로망’이었다. 저마다 사정은 다르지만 <인생 절반 쓰기>는 이들의 삶에 의미를 부여하는 ‘영성’이자 ‘구원’인 듯했다. 출판기념회를 하던 날 감동에 겨워 서로 부둥켜안고 울었다. 왜 이리 글을 쓰려고 할까? 글쓰기의 명저로 꼽히는 <뼛속까지 내려가서 써라>에서 저자 나탈리 골드버그는 고독과 고통에 맞서는 글쓰기의 힘에 관해 말한다. 글을 쓴다는 것은 “고독의 아픔을 세상과 소통하고 싶다는 욕망으로 승화하는 것”이며, 그 고독의 시간에 내면의 깊은 곳을 응시함으로써 “내가 누구인가를 탐사”하는 것이라고 했다. 우리 동네 서점에서 치유의 글쓰기를 이끌었던 박미라 작가도 “글쓰기는 치유이자 구원이다. 깊은 슬픔도 성찰적 글쓰기를 통해 따뜻하고 아름다운 시가 된다”고 말했다. 불안, 고통, 삶의 무의미를 견디며 살아내야 하는 것이 인생인데 글쓰기는 무기력한 삶을 일으켜 세우는 무기라는 뜻이리라. 동네에서 글을 쓰는 이들을 보면서 이를 생생히 목도한다. 시인인 애라에게 글쓰기는 어떤 것인지 물었다. “내 존재를 증명하는 것이자 내가 어떤 방식으로 살고 있는지를 입증하는 것”이라고 대답한다. 지난 몇년간 암흑의 터널에 갇혀 살다가 이제야 그 긴 터널에서 벗어나기 시작한 애라에게 시는 “내 영혼의 알리바이”였고, 어둠의 시간을 견디게 한 버팀목이었다. 치유이자 구원으로서의 글쓰기, 살아 있음의 증명이자 성찰로서의 글쓰기를 묵묵히 실천하는 이들이 사는 동네다. 쓸 때마다 고통스럽지만 쓰고 나면 한뼘쯤 나아지는 것 같다. 여기 시인의 마을에서는.

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)