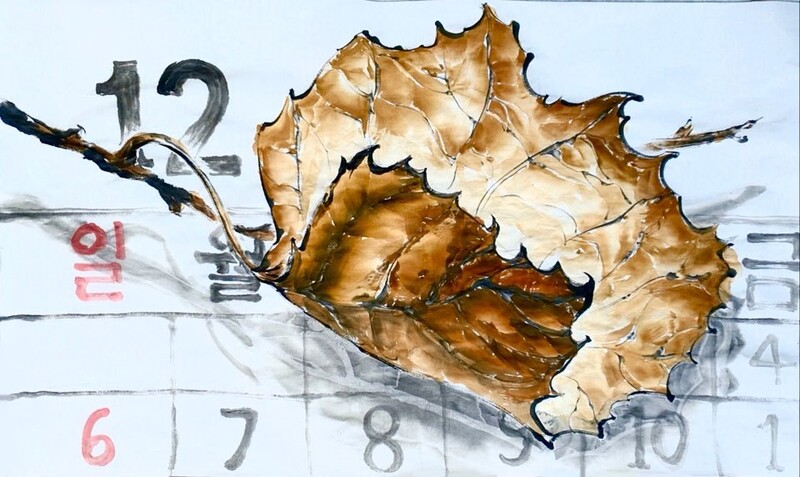

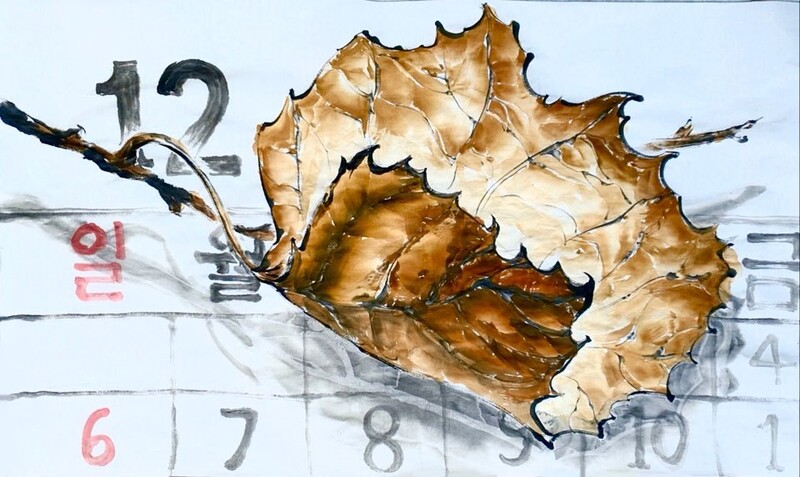

스무살 청년이 ‘이충걸의 세시반’을 먼저 읽고 그리다. 김예원

하늘을 쳐다보면 지평선 위에 뜬 달이 규칙적인 사이클로 오르락내리락 길을 만든다. 12월엔 모두가 외롭다. 음악과 시를 사랑하는 잠재적 윤리학자도, 자기 삶에 대한 진실의 수색자도, 모든 형태의 안목을 높이려는 계몽사상가도. 왜냐하면 12월은 ‘마지막’이라는 주제의 강렬함을 이야기하는 기회이기 때문에.

삶의 배후에서 신념이라는 모조품과 싸우는 데 열한 달을 바치다가 문득 인생은 작은 마지막으로 가득 차 있다는 것을 알게 된다. 그리고 전쟁 후에 차분하고 가지런한 삶을 살아가듯 ‘어차피 한 번뿐인 인생’이라는 관용구를 어딘지 긍정하게 되는 것이다.

사람들은 ‘처음’을 항상 체크해서 머릿속 한구석에 중요 이벤트로 저장한다. 첫 키스, 처음 마신 술, 운전 첫날, 자식의 첫걸음마, 그 아이의 첫번째 입학식…. 그러나 마지막에 대해서는 다들 좀 느슨한 편이다. ‘처음 강박증’이 ‘마지막 집착증’보다 유별난 탓일까? ‘처음’이라는 느닷없고 통렬한 자각에 비해 ‘마지막’은 그만큼 의미심장하지 못한 걸까?

마지막의 가장 큰 문제는 마지막인 걸 모른다는 사실이다. 출근 마지막 날, 마지막 사랑의 대화, 마지막 식사, 마지막 숨소리, 어쩌면 당신은 지금 집 대문에서 마지막으로 나오는 중인지도 모른다.

알코올 중독에서 회복 중인 사람들은 마지막 술자리를 기억한다. 하지만 그것만 빼곤 마지막으로 다이어트한 것, 마지막으로 노래한 것, 마지막으로 엄마를 안아준 것, 마지막으로 제주도에 간 것, 마지막으로 눈물 흘린 것은 잘 생각나지 않는다. 10년 뒤에나 그 순간이 마지막이었다는 걸 문득 떠올리겠지만 그때쯤이면 그 기억도 수증기보다 진한 안갯속으로 사라져버릴 것이다.

사람들은 과거로 돌아가기 위해 부모가 된다. 삶의 순환 속에서 다시 어린애가 되기 위해. 그것을 채 깨닫기 전에 자식은 당신을 이끌고 간다. 모든 건 그렇게 빨리 변한다는 진실을 일러주며. 그럼에도 불구하고 부모는 아들의 배변 훈련을 시작하기 전날 밤, 애한테 채우는 마지막 기저귀를 기억할 것이다.

마지막이 소멸을 상기시킨다는 사실을 받아들이면 스스로 불사의 존재가 아니라는 것을 깨닫게 될 것이다. 이윽고 천 번의 마지막이 지나면 죽음이 찾아온다. 한 친구는 오래 방치해 둔 탁구 라켓을 아직 갖고 있다. 탁구를 아주 잘 치는 축이었던 그 친구는 마지막 시합이 언제였는지 기억하지 못한다. 그는 팔을 다쳤고, 이제 바둑에 빠졌다. 세상에서 가장 사랑하는 운동을 못 하게 된 상실감은 바둑의 심오함만이 겨우 덮을 수 있었다.

어느 바이올리니스트는 마지막 연주에서 마음과 달랐던 자신의 무능력을 인지하지 못했다. 그는 그 연주가 마지막이 아니라고 생각한 대가로 훨씬 심한 무대 공포증을 얻었다. 그는 대답을 구하지 않는 얼굴로 자신에게 질문했다. “다시 연주할 수 있을까?”

자료를 찾아보다가 마지막이란 상대적으로 얼마나 하찮게 발표되는지 알았다. 1971년 8월31일 오후 늦게 영국에서 뭔가를 쇼핑한 사람은 마지막으로 옛날 화폐를 사용한다는 사실을 깨달았을 것이다. 그날 페니와 스리펜스는 사라졌다.

‘마지막’에는 마법적인 특징이 하나 있다. 큰일을 앞에 두고 나서야 마지막이 마지막인 줄 안다는 것이다. 반려견과 동물병원에 가기 전 마지막 산책처럼. 쇠락이 시작되고 마침내 삶의 끝을 마주했을 때 모든 것은 더 깊어진다. 오래전, 장기 입원 중인 이에게 문병 갔을 때 그는 더 이상 걷지 못했다. 그는 자신의 마지막을 확신했다. 나는 아니었다. 솔직함의 미덕을 강조하면서도 종말까지도 삶에서 죽음을 없애고, 죽음이라는 낱말조차 숨기는 문화 속에서 나는 모든 것을 부인하고 싶었다.

언젠가 암이 발견된 친구와 이탈리아 식당에 갔다. 그렇게 박력 있던 사람이 “마지막 와인을 같이 마신 건 너야”라고 밀쳐내듯 나직하게 말했다. 죽음에 면역될 수 없는 마음은 그것이 마지막으로 본 그의 슬픈 눈일까 봐 무서웠다. 결국 완치되었기 때문에 그날의 무서움은 후일담이 되었지만.

여든 넘은 어느 어른은 차를 몰고 집을 나서자마자 집 앞에 있는 빵집으로 돌진했다. 브레이크가 아닌 액셀러레이터를 밟은 탓에. 그는 오래 고심하다가 운전면허증을 스스로 반납했다. 자기가 죽을 수도 있지만 타인을 죽일 수 있는 운전의 공포가 기요틴처럼 그를 겨누었다. 그분에게도 역시 운전은 특별한 자유의 표현이었지만, 나중엔 추억 속에서 더 많은 자유를 찾았다.

그가 마지막으로 운전을 한 건 아이러니하게도 그 사고에 즈음해 운전면허증을 재발급받으러 갔을 때였다.

이충걸ㅣ에세이스트