소득 양극화나 빈부 격차로 간극이 더 벌어진 두 세계는 다른 언어와 다른 해석의 프레임 속에서 더 견고해지고 있다. 외주화된 ‘죽음 노동’은 개인 부주의로 언설화되고 자원이 맨몸뿐인 빈곤층(특히 여성)이 사기의 미끼에 걸리면 ‘공짜 좋아하는 빈곤문화론’을 지지하는 자료가 된다. 현상의 몰이해와 오해 위에 축적한 식자들의 지식 생산의 포지션과 지식 재생산의 프레임에 막막해하며 ‘삶의 태도로서의 지식’을 새롭게 고민한다.

조은ㅣ사회학자·동국대 명예교수

어머니와 나눈 어느 날의 대화 장면을 소환한다. 소환했기보다는 그냥 떠올랐다. 평생 살림밖에 모르고 사신 어머니가 어느 날 푸념하듯, 오죽하면 어떤 여자가 죽으면서 살림 따라오나 보라고(저승길에는 뒤돌아볼 수 없으므로) 했겠냐고 혼잣말을 하셨다. 강의 준비한다고 책장을 여기저기 뒤적이고 있던 나는 무심결에 “뭐가 따라오나 보라고요?”라고 되물었다. 살림이 얼마나 “징했으면” 여자가 죽으면서 저승까지 따라오나 보라고 했겠느냐고 속말하듯이 다시 하셨다. 여기까지는 살림은 팽개치다시피 하면서 책만 안고 사는 철없는 딸을 위해 살림을 도맡으셨던 어머니의 푸념쯤으로 치부하고 넘어갔을지 모르겠다. 목에 가시처럼 걸려 불편함으로 남은 것은 그때 머릿속을 스친 연상 프레임이다. 어머니 이야기를 사실은 건성으로 들으면서 어떤 여자가 죽으면서 뭐가 뒤따라오나 보라고 했다는 이야기에 순간 우리도 희랍(그리스)의 오르페우스 신화 같은 전설이 있었나 생각했고 눈을 반짝이며 되물었다. 그 한심한 연상을 얼른 접기는 했지만 ‘그런 말’을 한 여자가 옛날에 있었다는 사실에 놀랐고, 살림을 즐기신다고 생각한 어머니가 그 말을 내게 들으라는 듯 전하신 것, 그런 이야기를 들으며 오르페우스 신화를 떠올렸던 한심함까지 새롭게 복기했다.

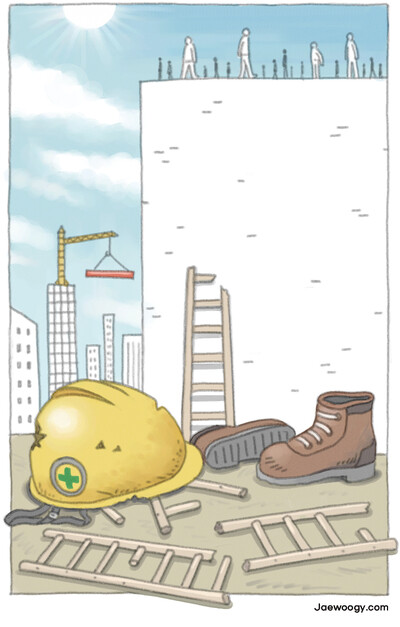

지난해 떠나신 어머니에 대한 애틋한 추억거리로 복기한 건 아니다. 지식 생산에서 포지션의 책무를 고민할 때 또는 지식 재생산의 프레임에 의문이 들 때면 목에 가시 걸린 듯 떠오르는 이 그림을 다시 꺼내든 것은 요즘 지면에 넘쳐나는 사건의 해설과 해석의 프레임에 대한 성찰적 자의식과 무관치 않다. 그리고 무엇보다 아버지를 따라 평택항 부두 노동 아르바이트에 나섰다가 컨테이너 사고로 숨진 이선호씨 사건과 연이어 발생하는 이른바 ‘죽음의 외주화’로 불리는 하청업체 산재 사고가 죽으면서도 ‘따라오나 보라’고 했다는 해방될 수 없는 ‘목숨 건 노동’의 메타포로 자꾸만 읽혔기 때문이다. ‘이런 노동’에서 벗어나게 하고 싶어 집안 형편이 어려워도 대학에 보냈다는 선호씨 아버지의 투박한 언설은 학비에 보태려고 아르바이트에 나섰다가 당한 죽음에 남의 일 같지 않다며 이어진 2030들의 추모보다 더 가슴을 무겁게 했다.

대학에 있을 때 한국 사회에서 사회학자로 굶어 죽을 일은 없을 것이라고 말했다. 자고 나면 생각지 않은 사건이 연발하는 사회에서 “다이내믹 코리아” 운운하며 이를 정리하거나 분석하거나 해석하는 일만으로도 일거리가 넘칠 거라고 사회과학자들은 들떠 있었다. 새로운 사회학 이론이 나온다면 한국에서 나오지 말란 법도 없다고도 했다. 누구를 위한, 무엇을 위한 이론인가는 미처 질문하지 못했다.

칼럼의 방향을 고민하며 사무실을 나오는데 전화 한 통을 받았다. 서울 사당동 철거 재개발 때 만난 가족을 따라 찍은 〈사당동 더하기 33〉 다큐의 주인공 중 한명이다. 전화한 ○은 사당동 철거 때 열살이었는데 이제 마흔 중반에 들어선, 세 자녀의 엄마다. 어쩔 줄 모르는 화급한 목소리의 내용인즉 정부에서 생활보호대상자에게 제공한 쓰레기 줍는 공공근로를 하는데, 어떤 남자가 다가와 중고차지만 티코를 그냥 줄 수 있으니 필요하면 자기 집에 따라오라고 해서 따라갔다는 것이다. 그동안 노래방 도우미로 일했는데 코로나로 일거리가 없어 쓰레기 줍는 일을 한 모양이었다. 집 현관에 들어서자마자 돌변한 남자가 강제로 옷을 벗기고 성폭행하려고 해 소리치며 알몸으로 튀어나왔다고 했다. 살려달라는 소리에 이웃들은 감감했고 남자는 옷가지와 핸드백은 던져줬다. 바로 신고해 경찰이 성폭력신고센터 클리닉에 데려다준 듯 병원에 간 이야기를 자세히 했다. 이런저런 궁금한 사항을 물으니, 사는 동네에서 멀지 않은 곳에서 오전 11시쯤 쓰레기를 줍고 있다가 일어난 일이었고 “거짓부렁” 아니라면서 담당 수사관 명함을 찍어 보내 왔다. 내게 전화한 것은 말귀를 잘 못 알아듣는 자기를 수사관이 제대로 대해주도록 통화 한번 해달라는 것이다. ○은 약한 청력 장애도 있지만 어려운 수사 용어에 대한 두려움도 컸다.

황망하게 전화를 끊고 음악방송 채널을 켰는데, 공교롭게도 음악해설가는 제우스가 낯선 사람 환대를 얼마나 중시했는지를 소개하면서 “낯선 사람을 환대해라. 혹 그가 변장한 천사일지도 모르므로”라는 멘트를 내보냈다. 그리고 덧붙였다. 요즘은 “낯선 사람을 경계해라. 혹 변장한 악마일지도 모르니까”라는 말도 있기는 하지만, 자기한테 둘 중 하나를 선택하라면 단연 전자를 택할 거라고 했다. 일상이 지뢰밭인 ○이 속한 세상과 희랍 신화까지 빌려 와 근사하게 포장한 경구와 달콤한 인사말로 채워진 저녁 방송 멘트를 들으며 귀가하는 사람들이 속한 세계는 같은 세상인가를 질문하면서 혼란이 밀려왔다.

다음날 담당 수사관이 조사를 마치고 피해자에 대한 보호조치도 했다는 얘기를 하면서, 다행히 피해자가 따님과 함께 왔다고 전했다. 작은딸이 동행해준 모양이었다. 사당동 살 때의 ○, 그리고 스물도 되기 전 엄마가 되었던 ○과 경찰서에 엄마를 수행한 갓 스물을 넘긴 ○의 딸 모습이 겹쳐지면서 ‘빈곤의 세대 재생산’이라는 관념적 용어가 당황스러운 현실로 무겁게 다가왔다.

우리 사회에 계층 이동의 사다리가 있는가는 맥없는 질문이 되었다. 소득 양극화나 빈부 격차로 간극이 더 벌어진 두 세계는 다른 언어와 다른 해석의 프레임 속에서 더 견고해지고 있다. 외주화된 ‘죽음 노동’은 개인 부주의로 언설화되고 자원이 맨몸뿐인 빈곤층(특히 여성)이 사기의 미끼에 걸리면 ‘공짜 좋아하는 빈곤문화론’을 지지하는 자료가 된다. 현상의 몰이해와 오해 위에 축적한 식자들의 지식 생산의 포지션과 지식 재생산의 프레임에 막막해하며 ‘삶의 태도로서의 지식’을 새롭게 고민한다. ‘삶의 태도로서의 지식’이란 용어는 서촌에 사는 자칭 ‘태도 예술가’ 지인에게서 차용했다. 마을 살리기에도 나서고 환경운동도 하고 때로 싸움꾼 노릇도 하는 그는 프랑스에서 예술가로 활동하다가 우리 문화에 대한 갈급증에 시달리다 짐 싸서 귀국했다. ‘태도 예술’이 뭐냐고 물었더니 삶의 태도로서 예술이라고 말해주었다. 이런저런 활동을 하면서 알게 된 청년들의 방황과 실의에 ‘마음의 씨앗’이 필요한 듯해서 그들의 멘토를 자청하며 작은 행사도 시작했다. 얼마 전 멘티들과 함께 인왕산 소풍으로 씨앗을 뿌렸다고 알려 왔는데, 궁금했지만 ‘낄끼빠빠’를 몰라도 유분수지라는 생각에 가도 되느냐고 묻지는 못했다. 필자 소개에 적힌 사회학자·명예교수라는 타이틀이 목의 가시처럼 걸려 잘 나가지 않은 부담스러운 글쓰기다.

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)

![[조은 칼럼] 우리는 어떤 길을 낼 수 있을까? [조은 칼럼] 우리는 어떤 길을 낼 수 있을까?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2021/0918/16318922636719_20210916502839.jpg)

![윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선] 윤석열이 연 파시즘의 문, 어떻게 할 것인가? [신진욱의 시선]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0212/20250212500150.webp)

![“공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상] “공부 많이 헌 것들이 도둑놈 되드라” [이광이 잡념잡상]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211502715.webp)

![극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼] 극우 포퓰리즘이 몰려온다 [홍성수 칼럼]](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/original/2025/0211/20250211503664.webp)