<한겨레> 자료사진

단군은 통일의 원초적 정당성으로

민족통합과 도약의 상징

거친 바다로 돌진한 이순신의 진취성은

불굴의 도전정신 드러내

민족통합과 도약의 상징

거친 바다로 돌진한 이순신의 진취성은

불굴의 도전정신 드러내

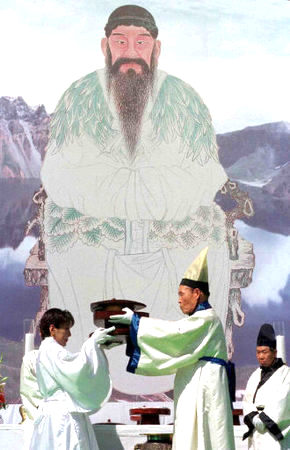

한겨레원형질 민족문화상징 100 ⑩ 단군·이순신

중국의 동북공정 역사왜곡 등으로 민족사의 새 정체성 찾기가 화두로 떠오른 요즘이다. 이런 시점에서 민족 통합과 도약의 상징이 돼왔던 두 위인, 단군과 이순신을 생각하는 것은 당연한 귀결일 것이다.

단군은 분단 민족에게 항시적 과제일 수밖에 없는 통일과 잇닿는 역사적 존재다. 남북 공통의 조상인 단군은 체제가 다른 두 사회의 현대적 가치를 뛰어넘어 통일의 정당성을 부여하는 원초적 근거가 되는 까닭이다.

비단 분단 시대뿐만 아니라 민족이 위기에 처했을 때도 단군은 구심점 구실을 했다. 나철, 신채호, 박은식 등 수많은 독립운동가들이 단군을 주창한 것이 그렇다. 단군은 보통 시조가 아니라 민족사의 찬란했던 과거 또한 상징한다. 바로 이 점에서 단군은 우리 민족에게 어머니 품속 같은 고향의 의미와 번성했던 옛 도읍 같은 이미지를 함께 갖게 되는 것이다.

후자의 이미지는 한국이 세계적 교역국으로 발돋움한 이 시점에서 중요하다. 단군은 남북 통합과 민족 도약의 상징이 되어야 하기 때문이다. 그러기 위해서는 단군 조선의 시공간을 회복해야 한다. 일제 식민사학자들과 한국인 제자들, 그리고 현재 중국 동북공정은 모두 단군조선의 시간과 공간을 축소하려고 애써 왔다. 그 실체를 부인하고, 그 자리에 기자조선과 위만조선을 삽입했다. 그들은 단군조선의 건국연대를 부정하고, 강역을 평안도 일대의 작은 소국으로 축소시켰다. 그러나 고조선 중심지였던 만주 지역의 고고학 발굴 성과가 드러나면서 이런 주장은 설 자리가 없게 되었다. 고조선 표지 유물인 고인돌과 비파형 동검의 분포 양상은 고조선이 내몽고 일대까지 뻗어간 광대한 나라였음을 말해준다. 단군은 일제 식민사학의 영향으로 반도에 갇힌 한국사 강역을 광대한 대륙과 해양으로 확장시키는 부활의 상징이 되어야 한다. 그래서 좁은 반도를 남북으로 가르고, 좌우로 갈라 싸우는 현실에 대한 반성과 극복의 근거가 되어야 할 것이다.

후자의 이미지는 한국이 세계적 교역국으로 발돋움한 이 시점에서 중요하다. 단군은 남북 통합과 민족 도약의 상징이 되어야 하기 때문이다. 그러기 위해서는 단군 조선의 시공간을 회복해야 한다. 일제 식민사학자들과 한국인 제자들, 그리고 현재 중국 동북공정은 모두 단군조선의 시간과 공간을 축소하려고 애써 왔다. 그 실체를 부인하고, 그 자리에 기자조선과 위만조선을 삽입했다. 그들은 단군조선의 건국연대를 부정하고, 강역을 평안도 일대의 작은 소국으로 축소시켰다. 그러나 고조선 중심지였던 만주 지역의 고고학 발굴 성과가 드러나면서 이런 주장은 설 자리가 없게 되었다. 고조선 표지 유물인 고인돌과 비파형 동검의 분포 양상은 고조선이 내몽고 일대까지 뻗어간 광대한 나라였음을 말해준다. 단군은 일제 식민사학의 영향으로 반도에 갇힌 한국사 강역을 광대한 대륙과 해양으로 확장시키는 부활의 상징이 되어야 한다. 그래서 좁은 반도를 남북으로 가르고, 좌우로 갈라 싸우는 현실에 대한 반성과 극복의 근거가 되어야 할 것이다.

이순신은 다른 측면에서 바다를 향한 우리 민족의 잠재력을 새삼 되새기게 하는 영웅이다. 조선 시대의 쇄국정책은 바다를 배제하고 반도만을 운명적 터전으로 받아들이게끔 강요했다. 이런 조선에서 이순신의 존재는 기적에 가깝다. 쇄국의 나라 육군 출신이 세계 해전사에 길이 남을 위대한 해군 제독이 되었다는 사실은 우리 민족에 내재한 해양성이 발현한 결과라고 할 수 있다. 바다는 불굴의 도전 정신을 요구한다. 반도에 안주해 인재 죽이기로 권력을 유지하던 체제 안주 세력에게 ‘신에게는 아직 전함 12척이 남아 있습니다’라며 거친 바다로 돌진한 그의 진취성은 민족의 해양적 기질을 상징한다. 한국사는 대륙성과 해양성의 결합으로 완성되며, 이것이 21세기 우리 민족이 지향해야 할 정신이란 점에서, 이순신은 바로 해양성의 원형질인 것이다.

이순신은 다른 측면에서 바다를 향한 우리 민족의 잠재력을 새삼 되새기게 하는 영웅이다. 조선 시대의 쇄국정책은 바다를 배제하고 반도만을 운명적 터전으로 받아들이게끔 강요했다. 이런 조선에서 이순신의 존재는 기적에 가깝다. 쇄국의 나라 육군 출신이 세계 해전사에 길이 남을 위대한 해군 제독이 되었다는 사실은 우리 민족에 내재한 해양성이 발현한 결과라고 할 수 있다. 바다는 불굴의 도전 정신을 요구한다. 반도에 안주해 인재 죽이기로 권력을 유지하던 체제 안주 세력에게 ‘신에게는 아직 전함 12척이 남아 있습니다’라며 거친 바다로 돌진한 그의 진취성은 민족의 해양적 기질을 상징한다. 한국사는 대륙성과 해양성의 결합으로 완성되며, 이것이 21세기 우리 민족이 지향해야 할 정신이란 점에서, 이순신은 바로 해양성의 원형질인 것이다.

그뿐만 아니라 원칙을 중시했던 이순신의 선비 정신은 물신 숭배에 염치도 체면도 팽개친 현시대에 회복해야 할 정신적 자산이다. 친구 유성룡이 미관말직을 전전하는 이순신을 이조판서 이이에게 소개하려 하자 “이이는 동종(同宗: 동성동본)이므로 의당 만나볼 만하지만, 전형(銓衡: 인사권)하는 자리에 있어 만날 수 없다”고 거절했고, 정승 김귀영의 서녀를 작은부인으로 삼아주려 하자 “벼슬길에 처음 나왔는데, 어찌 권문(權門)에 자취를 의탁해서 되겠는가”라며 사양했다. 이런 선비정신은 자리를 위해서라면 불고염치하는 현 세태에 반성의 재료가 된다. 이덕일 역사평론가

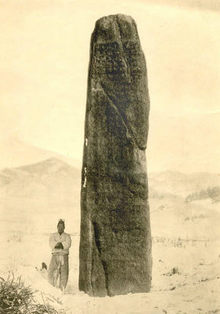

광개토대왕 광야 호령한 기마민족 기상

광개토대왕은 우리 역사의 잃어버린 대륙성을 상징한다. 그의 사후 후세인들이 바친 ‘국강상광개토경평안호태왕(國岡上廣開土境平安好太王)’이란 시호는 평생을 말 위에서 보냈던 광개토대왕의 역정을 반영하고 있다. 만 17살 왕위에 올라 만 39살로 세상을 떠나기까지 22년에 걸친 재위 기간 대부분을 그는 거칠고 힘든 도전의 시간들로 채웠다. 하지만 편안한 왕궁이 아니라 거친 황야를 달렸기 때문에 고구려는 동북아의 패자로 발돋움했다. 만주 지안(집안)의 광개토대왕릉비에는 왕이 영락 5년(395) 부산(富山)을 지나 염수(鹽水)가에 이르렀다는 기록이 있다. 염수는 현재 내몽고 북부 시라무렌 강을 뜻한다. 왕은 일상의 편안 대신 불확실한 광야에 자신과 제국의 운명을 걸었다. 동북아 정세가 구한말 비슷하게 돌아간다는 우려도 적지않은 지금 그가 보여주었던 기마 민족의 기상을 민족의 현실에 되살리고자 노력한다면 혼돈 속에 길이 보일 것이다.

안중근 동아시아 평화 되새기며

광개토대왕은 우리 역사의 잃어버린 대륙성을 상징한다. 그의 사후 후세인들이 바친 ‘국강상광개토경평안호태왕(國岡上廣開土境平安好太王)’이란 시호는 평생을 말 위에서 보냈던 광개토대왕의 역정을 반영하고 있다. 만 17살 왕위에 올라 만 39살로 세상을 떠나기까지 22년에 걸친 재위 기간 대부분을 그는 거칠고 힘든 도전의 시간들로 채웠다. 하지만 편안한 왕궁이 아니라 거친 황야를 달렸기 때문에 고구려는 동북아의 패자로 발돋움했다. 만주 지안(집안)의 광개토대왕릉비에는 왕이 영락 5년(395) 부산(富山)을 지나 염수(鹽水)가에 이르렀다는 기록이 있다. 염수는 현재 내몽고 북부 시라무렌 강을 뜻한다. 왕은 일상의 편안 대신 불확실한 광야에 자신과 제국의 운명을 걸었다. 동북아 정세가 구한말 비슷하게 돌아간다는 우려도 적지않은 지금 그가 보여주었던 기마 민족의 기상을 민족의 현실에 되살리고자 노력한다면 혼돈 속에 길이 보일 것이다.

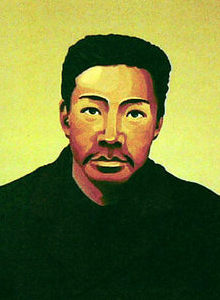

안중근 동아시아 평화 되새기며

일본에는 과거 침략사를 긍정하는 아베 체제가 수립되고, 중국에는 동북공정으로 북한 영토까지 넘보는 중화 패권주의 체제가 확고해진 현실에서 진정 동아시아 평화의 상징으로 내세워야 할 위인이 안중근이다. 이토 히로부미 살해 혐의로 사형을 선고받은 그가 항소를 포기하고 옥중 집필한 <동양평화론>은 진정한 평화가 무엇이며, 어떻게 가능한지를 잘 보여준다. 한국·중국·일본이 서로 침략하지 말고 동양평화를 위해 단결하자는 것이 그 뼈대인데, 이를 위해 안중근은 중국 뤼순(여순)을 동양 평화의 근거지로 만들고, 한중일 동양평화회의 창설, 한중일 공동은행과 공용화폐 유통 등을 주장했다. 동북아에 다시 군비 경쟁 조짐이 보이는 지금, 동아시아 각 민족이 독자성을 유지한 채 협력하자는 그의 동아시아 공동체론을 현대 동아시아 평화의 사상으로 되살필 필요가 있다. 또한 이런 평화 사상가가 왜 총을 들 수밖에 없었는지, 패권을 추구하는 동아시아 각국 수뇌들에게 교훈을 주고 민중들의 각성을 촉구할 수도 있을 것이다.

유관순 불의에 맞선 10대의 열정

일본에는 과거 침략사를 긍정하는 아베 체제가 수립되고, 중국에는 동북공정으로 북한 영토까지 넘보는 중화 패권주의 체제가 확고해진 현실에서 진정 동아시아 평화의 상징으로 내세워야 할 위인이 안중근이다. 이토 히로부미 살해 혐의로 사형을 선고받은 그가 항소를 포기하고 옥중 집필한 <동양평화론>은 진정한 평화가 무엇이며, 어떻게 가능한지를 잘 보여준다. 한국·중국·일본이 서로 침략하지 말고 동양평화를 위해 단결하자는 것이 그 뼈대인데, 이를 위해 안중근은 중국 뤼순(여순)을 동양 평화의 근거지로 만들고, 한중일 동양평화회의 창설, 한중일 공동은행과 공용화폐 유통 등을 주장했다. 동북아에 다시 군비 경쟁 조짐이 보이는 지금, 동아시아 각 민족이 독자성을 유지한 채 협력하자는 그의 동아시아 공동체론을 현대 동아시아 평화의 사상으로 되살필 필요가 있다. 또한 이런 평화 사상가가 왜 총을 들 수밖에 없었는지, 패권을 추구하는 동아시아 각국 수뇌들에게 교훈을 주고 민중들의 각성을 촉구할 수도 있을 것이다.

유관순 불의에 맞선 10대의 열정

유관순 열사가 1920년 서대문 형무소에서 옥사했을 때 나이가 만16세라는 점은 시사하는 바 크다. 몸도 마음도 순결한 상태의 그 순수함으로 부당한 현실에 맞섰다가 복역 중 일제에게 피살되었던 것이다. 만 16세의 순결성으로 열사가 추구했던 것은 그 자신을 뛰어넘는 공동의 가치였다. 현재 우리 사회의 10대는 자기 자신 외에 공동의 가치에는 무심하다는 우려의 소리가 높다. 유관순의 일생은 공동의 가치, 즉 사회공동체의 가치를 위해 자신의 모든 것을 걸었던 인생의 의미를 생각하게 한다. 이덕일

유관순 열사가 1920년 서대문 형무소에서 옥사했을 때 나이가 만16세라는 점은 시사하는 바 크다. 몸도 마음도 순결한 상태의 그 순수함으로 부당한 현실에 맞섰다가 복역 중 일제에게 피살되었던 것이다. 만 16세의 순결성으로 열사가 추구했던 것은 그 자신을 뛰어넘는 공동의 가치였다. 현재 우리 사회의 10대는 자기 자신 외에 공동의 가치에는 무심하다는 우려의 소리가 높다. 유관순의 일생은 공동의 가치, 즉 사회공동체의 가치를 위해 자신의 모든 것을 걸었던 인생의 의미를 생각하게 한다. 이덕일

그뿐만 아니라 원칙을 중시했던 이순신의 선비 정신은 물신 숭배에 염치도 체면도 팽개친 현시대에 회복해야 할 정신적 자산이다. 친구 유성룡이 미관말직을 전전하는 이순신을 이조판서 이이에게 소개하려 하자 “이이는 동종(同宗: 동성동본)이므로 의당 만나볼 만하지만, 전형(銓衡: 인사권)하는 자리에 있어 만날 수 없다”고 거절했고, 정승 김귀영의 서녀를 작은부인으로 삼아주려 하자 “벼슬길에 처음 나왔는데, 어찌 권문(權門)에 자취를 의탁해서 되겠는가”라며 사양했다. 이런 선비정신은 자리를 위해서라면 불고염치하는 현 세태에 반성의 재료가 된다. 이덕일 역사평론가

광개토대왕 광야 호령한 기마민족 기상

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)