의원 인건비 2~3배 늘어…예산 ‘구멍’ 우려

의원 인건비 2∼3배 늘어…예산 ‘구멍’ 우려

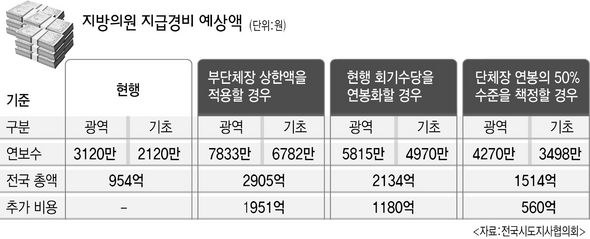

올해부터 지방의원 유급제가 도입되면서 자치단체의 돈 걱정이 깊어졌다. 전국의 250개 자치단체가 ‘무보수 명예직’이던 지방의원들한테 ‘부단체장 수준’으로 보수를 지급하려면 전국적으로 해마다 2905억원이 필요하다. 지난해 지급했던 954억원에 견줘 1951억원이 늘어난다. 추가 부담해야 할 돈은 전남 무안군의 한해 예산에 버금가는 엄청난 액수다. 자치단체마다 재정 부담에 허리가 휘어질 지경이다.

울산 중구 의원경비 1억→6억…재정운용 막막

“지방이 전액부담땐 복지사업·지역개발 차질”

“유급화로 감시강화…꼭 필요한 비용“ 주장도 인구 6만8천명인 전남 무안군의 지난해 예산은 1964억2300만원, 세입은 124억6300만원이었다. 재정자립도는 6.9%로 전국 최하위권이었다. 지난해 군의원 9명한테 지급한 경비는 80일치 회의수당 6110만원과 의정활동비 1억1440만원을 합쳐 1억7550만원이었다. 군의원 1명당 2천만원 안팎이 들어간 셈이다. 올해는 군의원 7명의 보수로 1명당 5천만~6천만원씩 4억5천만원을 추경에 편성한다. 지난해보다 2.5배 늘어나 힘겹다. 추가 부담할 3억여원은 해제·운남·몽탄면 농로 2㎞를 포장하고, 마을 경로당 2곳을 신축하는 등 지역개발과 숙원사업을 펼칠 수 있는 목돈이다. 울산 중구는 보통교부금이 지난해 346억원에서 올해 264억원으로 82억원이 줄어들어 재정운용이 훨씬 어려워졌다. 재래시장인 선우시장 개발비 13억5000만원 가운데 부족분 6억여원을 마련하지 못해 사업 차질마저 우려된다. 상황이 이런데도 구의원 11명의 연간 경비는 지난해 1억여원에서 올해 5억5천만~6억6천만원으로 4억~5억원 가량 늘어날 전망이다. 재정자립도가 15.6%인 대전 동구도 한해 의원경비가 3억8100만원에서 10억8000만원으로 세배 가까이 늘어난다. 구청 쪽은 “직원 여비를 30%씩 일괄 삭감할 정도로 재정이 어렵지만 의원 보수는 법적 경비여서 안줄 수도 없다”고 막막함을 내비쳤다. 지방의원 유급제 시행을 앞둔 자치단체의 표정은 대체로 밝지 않다. 지방자치법 시행령이 공포되면 재원 마련과 보수 책정을 둘러싸고 한바탕 몸살을 치러야 하기 때문이다. 지역별로 의원 보수예산은 서울시(106명) 74억여원, 부산시(44명) 30억여원, 충남도(36명) 17억여원, 전남도(51명) 35억여원, 광주·대전·울산시(19명) 각 11억~15억원 등으로 예상된다. 서울시 25개 자치구도 추경에 10억여원씩을 편성해야 할 형편이다.

특히 전국적으로 부담해야 할 총액은 △부단체장(광역 1급, 기초 3급) 상한액을 적용하면 2905억원 △회기수당(광역 일당 11만원, 기초 10만원)을 연봉화하면 2134억원 △단체장의 50~53% 수준으로 상한액을 정하면 1514억원으로 만만치 않다. 올해보다 560억~1951억원을 더 부담해야 하는 것이다. 이렇게 부담이 커지자 광역·기초 단체장들은 최근 정부를 향해 “지방의원 보수의 상한액을 단체장의 50~53% 수준, 하한액을 현행대로 하는 상·하한액을 정해 3~4년 뒤 점차적으로 자율화해야 한다”고 건의했다. 이들은 “250곳 가운데 211곳(84%)은 재정자립도가 50% 미만이고, 41곳(16%)은 자체수입으로 인건비도 못 준다”며 “이런 상황에서 의원 보수를 지방이 전액부담하면 주민복지와 지역개발에 차질이 빚어진다”고 주장했다. 반면, 일부에서는 공무원들의 의회와 의원에 대한 불신 탓에 유급화의 재정부담이 과다하게 부풀려진 측면도 있다고 지적하고 있다. 박광우 참여자치21 사무처장은 “유급화로 지방의회의 감시기능을 강화하면 예산낭비나 공직비리를 막아 시민한테 돌아오는 이익이 더 클 수 있다”며 “필요한 비용인 만큼 지방마다 실정에 맞게 편성하면 될 것”이라고 조언했다. 행정자치부는 이달 초순 자치단체가 지방의원의 보수를 자율적으로 결정하는 것을 뼈대로 하는 지방자치법 시행령을 입법 예고했다. 이 시행령이 다음달 초 국무회의와 대통령의 재가를 거쳐 공포되면 지방의원 보수도 자치단체의 재정 형편에 따라 양극화 현상이 뚜렷해질 전망이다. 안관옥 손규성 신동명 기자 okahn@hani.co.kr

“얼마나 줘야 할까”…보수 책정 쉽지 않네 추상적 산정 기준 등 논란 많아 혼선 예상

주민공청회 개최·재심절차 마련 등 목소리 높아 정부가 지방의원의 보수를 자치단체가 자율적으로 결정하는 쪽으로 방침을 정했음에도, 보수 책정 기준과 지급 액수 및 결정 과정을 둘러싼 논란이 완전히 해소되지 않아 곳곳에서 혼선이 예상된다. 지방의원한테 지급하는 경비는 여태껏 의정활동비·여비·회기수당으로 짜였다. 이 가운데 한해 80~120일치를 주던 회기수당은 폐지돼 월정수당으로 바뀐다. 이 월정수당은 자치단체마다 주민소득 수준, 공무원 보수, 의정활동 실적 등을 기준으로 책정한다. 보수 범위는 의정비 심의위의 위원 10명이 과반수 찬성으로 결정한다. 위원 10명 가운데 5명은 단체장이, 5명은 의장이 선정한다. 혼선이 예상되는 대목은 월정수당을 산정하는 기준이 지나치게 추상적이라는 것이다. 의정활동 실적은 객관적으로 비교할 자료가 없어 의원입법·청원처리 등을 질적으로 양적으로 지표화하지 않으면 쓸모없게 될 가능성이 높다. 재정자립도, 의회비 비중, 연회의 일수 등도 기준에서 빠져 있다. 의정비 심의위를 구성하는 방법도 독립성과 중립성을 떨어뜨릴 수 있다는 비판을 받는다. 이해당사자인 의장이 위원 반수의 선정권을 가진 만큼 선관위와 시민단체 등으로 선정 범위를 고정적으로 분산해야 한다는 의견도 나온다. 신중하고 엄격한 의사결정을 위해 의결정족수도 과반수 찬성에서 3분의 2 찬성으로 상향조정해야 제안도 있다. 이밖에 납세자인 주민의 의견을 듣기 위해 보수 범위를 확정짓기 전에 주민공청회를 열고, 결정 뒤에도 재심의를 청구할 수 있는 절차를 마련해야 한다는 목소리도 뒤따른다. 이런 우려 속에 자치단체들은 “지방의원 보수가 양극화하면 형평성 시비와 위화감 조성 등 부작용이 만만치 않을 것”이라며 “자율결정 원칙이 있어도 사실상 차등화가 어려운 만큼 상·하한선을 제시하는 것이 필요하다”고 정부안을 좀더 정교하게 짜기를 바랐다. 안관옥 기자

“지방이 전액부담땐 복지사업·지역개발 차질”

“유급화로 감시강화…꼭 필요한 비용“ 주장도 인구 6만8천명인 전남 무안군의 지난해 예산은 1964억2300만원, 세입은 124억6300만원이었다. 재정자립도는 6.9%로 전국 최하위권이었다. 지난해 군의원 9명한테 지급한 경비는 80일치 회의수당 6110만원과 의정활동비 1억1440만원을 합쳐 1억7550만원이었다. 군의원 1명당 2천만원 안팎이 들어간 셈이다. 올해는 군의원 7명의 보수로 1명당 5천만~6천만원씩 4억5천만원을 추경에 편성한다. 지난해보다 2.5배 늘어나 힘겹다. 추가 부담할 3억여원은 해제·운남·몽탄면 농로 2㎞를 포장하고, 마을 경로당 2곳을 신축하는 등 지역개발과 숙원사업을 펼칠 수 있는 목돈이다. 울산 중구는 보통교부금이 지난해 346억원에서 올해 264억원으로 82억원이 줄어들어 재정운용이 훨씬 어려워졌다. 재래시장인 선우시장 개발비 13억5000만원 가운데 부족분 6억여원을 마련하지 못해 사업 차질마저 우려된다. 상황이 이런데도 구의원 11명의 연간 경비는 지난해 1억여원에서 올해 5억5천만~6억6천만원으로 4억~5억원 가량 늘어날 전망이다. 재정자립도가 15.6%인 대전 동구도 한해 의원경비가 3억8100만원에서 10억8000만원으로 세배 가까이 늘어난다. 구청 쪽은 “직원 여비를 30%씩 일괄 삭감할 정도로 재정이 어렵지만 의원 보수는 법적 경비여서 안줄 수도 없다”고 막막함을 내비쳤다. 지방의원 유급제 시행을 앞둔 자치단체의 표정은 대체로 밝지 않다. 지방자치법 시행령이 공포되면 재원 마련과 보수 책정을 둘러싸고 한바탕 몸살을 치러야 하기 때문이다. 지역별로 의원 보수예산은 서울시(106명) 74억여원, 부산시(44명) 30억여원, 충남도(36명) 17억여원, 전남도(51명) 35억여원, 광주·대전·울산시(19명) 각 11억~15억원 등으로 예상된다. 서울시 25개 자치구도 추경에 10억여원씩을 편성해야 할 형편이다.

지방의원 지급경비 예상액

특히 전국적으로 부담해야 할 총액은 △부단체장(광역 1급, 기초 3급) 상한액을 적용하면 2905억원 △회기수당(광역 일당 11만원, 기초 10만원)을 연봉화하면 2134억원 △단체장의 50~53% 수준으로 상한액을 정하면 1514억원으로 만만치 않다. 올해보다 560억~1951억원을 더 부담해야 하는 것이다. 이렇게 부담이 커지자 광역·기초 단체장들은 최근 정부를 향해 “지방의원 보수의 상한액을 단체장의 50~53% 수준, 하한액을 현행대로 하는 상·하한액을 정해 3~4년 뒤 점차적으로 자율화해야 한다”고 건의했다. 이들은 “250곳 가운데 211곳(84%)은 재정자립도가 50% 미만이고, 41곳(16%)은 자체수입으로 인건비도 못 준다”며 “이런 상황에서 의원 보수를 지방이 전액부담하면 주민복지와 지역개발에 차질이 빚어진다”고 주장했다. 반면, 일부에서는 공무원들의 의회와 의원에 대한 불신 탓에 유급화의 재정부담이 과다하게 부풀려진 측면도 있다고 지적하고 있다. 박광우 참여자치21 사무처장은 “유급화로 지방의회의 감시기능을 강화하면 예산낭비나 공직비리를 막아 시민한테 돌아오는 이익이 더 클 수 있다”며 “필요한 비용인 만큼 지방마다 실정에 맞게 편성하면 될 것”이라고 조언했다. 행정자치부는 이달 초순 자치단체가 지방의원의 보수를 자율적으로 결정하는 것을 뼈대로 하는 지방자치법 시행령을 입법 예고했다. 이 시행령이 다음달 초 국무회의와 대통령의 재가를 거쳐 공포되면 지방의원 보수도 자치단체의 재정 형편에 따라 양극화 현상이 뚜렷해질 전망이다. 안관옥 손규성 신동명 기자 okahn@hani.co.kr

“얼마나 줘야 할까”…보수 책정 쉽지 않네 추상적 산정 기준 등 논란 많아 혼선 예상

주민공청회 개최·재심절차 마련 등 목소리 높아 정부가 지방의원의 보수를 자치단체가 자율적으로 결정하는 쪽으로 방침을 정했음에도, 보수 책정 기준과 지급 액수 및 결정 과정을 둘러싼 논란이 완전히 해소되지 않아 곳곳에서 혼선이 예상된다. 지방의원한테 지급하는 경비는 여태껏 의정활동비·여비·회기수당으로 짜였다. 이 가운데 한해 80~120일치를 주던 회기수당은 폐지돼 월정수당으로 바뀐다. 이 월정수당은 자치단체마다 주민소득 수준, 공무원 보수, 의정활동 실적 등을 기준으로 책정한다. 보수 범위는 의정비 심의위의 위원 10명이 과반수 찬성으로 결정한다. 위원 10명 가운데 5명은 단체장이, 5명은 의장이 선정한다. 혼선이 예상되는 대목은 월정수당을 산정하는 기준이 지나치게 추상적이라는 것이다. 의정활동 실적은 객관적으로 비교할 자료가 없어 의원입법·청원처리 등을 질적으로 양적으로 지표화하지 않으면 쓸모없게 될 가능성이 높다. 재정자립도, 의회비 비중, 연회의 일수 등도 기준에서 빠져 있다. 의정비 심의위를 구성하는 방법도 독립성과 중립성을 떨어뜨릴 수 있다는 비판을 받는다. 이해당사자인 의장이 위원 반수의 선정권을 가진 만큼 선관위와 시민단체 등으로 선정 범위를 고정적으로 분산해야 한다는 의견도 나온다. 신중하고 엄격한 의사결정을 위해 의결정족수도 과반수 찬성에서 3분의 2 찬성으로 상향조정해야 제안도 있다. 이밖에 납세자인 주민의 의견을 듣기 위해 보수 범위를 확정짓기 전에 주민공청회를 열고, 결정 뒤에도 재심의를 청구할 수 있는 절차를 마련해야 한다는 목소리도 뒤따른다. 이런 우려 속에 자치단체들은 “지방의원 보수가 양극화하면 형평성 시비와 위화감 조성 등 부작용이 만만치 않을 것”이라며 “자율결정 원칙이 있어도 사실상 차등화가 어려운 만큼 상·하한선을 제시하는 것이 필요하다”고 정부안을 좀더 정교하게 짜기를 바랐다. 안관옥 기자

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)