창의력 쑥쑥 퀴즈

물체의 위치나 운동을 설명하기 위해 주변의 환경에 특정한 표지를 이용하여 좌표계를 만든다. 지도를 만드는 사람들은 북극이나 남극, 적도를 사용하여 지구의 좌표계를 세우고 위도와 경도를 만들어 위치를 정한다. 우리 몸은 뇌가 감각기관을 이용하여 기준계를 만들어 주변에 대해 자기가 어디에 있는지에 대한 인식을 한다. 방향인식은 눈·귀·코 같은 외부감각기관과 근육이나 관절의 위치를 제어하는 몸 안의 특별한 수용체나 신경계를 포함하여 전정기관과 같은 내부감각기관에 들어오는 신호에 의존한다. 여러분은 다섯 살짜리 꼬마에게 오른쪽을 어떻게 설명하겠는가? 밥 먹는 손이 오른쪽? 밥을 왼손으로 먹는다면? 아니 양손잡이라면? 사전을 찾아보면 오른쪽은 동쪽을 바라보고 섰을 때 남쪽이라고 되어 있다. 북반구에 사는 우리는 눈으로 보는 시감각을 이용하여 해가 뜨는 방향을 동쪽이라고 정하고 있다. 그리고 남쪽은 지자기 방향을 기준으로 나침반을 이용해서 정해 놓았다. 이처럼 몸과 주변 환경과의 관계를 감각기관을 이용하여 기준을 정하고 위치를 파악한다.

그렇다면 아래와 위는 어떻게 구분할까? 단순하게 생각하면 시감각을 이용하여 머리를 들어 하늘을 보면 위쪽이고 발을 보면 아래쪽이 된다. 이 기준에서 보면 에셔의 계단(그림)은 아래에서 위를 향해 나선형 방향으로 계속 올라갔는데 처음에 시작한 계단으로 오게 되는 불가능한 모습을 보여준다. 우리는 왜 에셔가 그린 계단이 존재할 수 없다고 할까? 에셔의 그림이 불가능해지는 원인은 어디에 있을까? 가능할 수 있는 조건도 있을까?

문미옥/이화여대 와이즈거점센터(wise.or.kr) 연구교수

(지난주 정답)

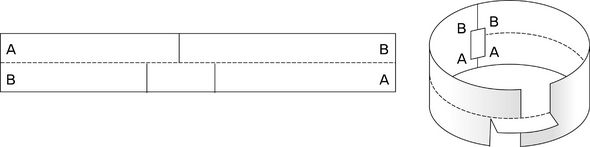

실제로 만들 수 있는 모양이다. 어떻게? 그림과 같이 띠를 만들어 실선 세 곳을 가위로 오린다. 뫼비우스의 띠를 만들듯이 A-A, B-B가 만나도록 한 번 꼬아서 연결하여 붙인다. 고리를 잘 펴서 모양을 정리하면 보기에는 불가능할 것 같던 고리를 얻을 수 있다. 안쪽과 바깥이 연결된 뫼비우스 띠의 성질을 접해진 조각을 만드는 경계선을 따라 유지하면서 공간의 연결성을 지키고 있다.

실제로 만들 수 있는 모양이다. 어떻게? 그림과 같이 띠를 만들어 실선 세 곳을 가위로 오린다. 뫼비우스의 띠를 만들듯이 A-A, B-B가 만나도록 한 번 꼬아서 연결하여 붙인다. 고리를 잘 펴서 모양을 정리하면 보기에는 불가능할 것 같던 고리를 얻을 수 있다. 안쪽과 바깥이 연결된 뫼비우스 띠의 성질을 접해진 조각을 만드는 경계선을 따라 유지하면서 공간의 연결성을 지키고 있다.

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)