(그림1).

창의력 쑥쑥 퀴즈

레온하르트 오일러(Leonhard Euler, 1707-1783)는 1에서 10까지 수를 모두 더하면 얼마인가라는 질문에 1+10, 2+9, 3+8, 4+7, 5+6으로 만들어 11이 5쌍이므로 55라는 답을 할 정도로 어려서부터 수학에 뛰어난 재능을 보였다. 이렇게 직관을 가지고 수학의 문제를 꿰뚫어 새로운 문제해결을 이끌어 내는 방식을 ‘오일러식 사고’라고 부른다. 쾨니히스베르크에는 프레겔 강이 흘렀는데 중간에 섬이 두 개 있고 섬과 시내를 연결하는 다리가 6개 있었다(그림1). 쾨니히스베르크의 시민들은 자주 다리를 건너 섬으로 산책을 다니곤 했는데 누구든 자기 집에서 출발하여 같은 다리를 두 번 건너지 않고 모든 길을 다 거닌 후에 집에 돌아올 수 있는 방법이 있을까를 궁금해 하다가 오일러에게 물었다. 오일러는 여기서는 출발지로 돌아올 수 없다는 결론을 내리고 다리가 홀수인 위치의 개수가 0 이나 2개일 때만 출발 위치로 돌아올 수 있음을 보였다. 오일러는 다리로 연결되는 지점과 지점에 연결된 다리의 수를 중요하게 생각하여 그림2로 문제를 바꾸었다.

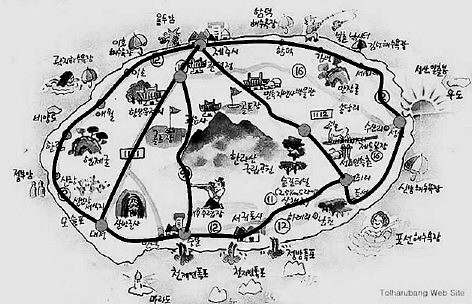

이처럼 지점과 연결선으로만 그려진 것을 ‘오일러 그래프’라 하고 이것을 푸는 것을 그래프 문제라고 한다. 제주도 공항에 내렸다. 그림에서 보여주는 관광코스에서 제주도의 주요 관광도로를 딱 한 번식만 지나면서 다 구경하고 다시 공항으로 돌아오는 것이 가능할까. 만약 불가능하다면 제주관광을 효율적으로 하기 위한 관광코스 개발은 어떻게 바뀌어야 할까.

문미옥/이화여대 와이즈거점센터(wise.or.kr) 연구교수

(지난주 정답) 원자 속을 들여다 본 사람은 아무도 없다. 지금까지는. 단지 추측할 뿐이다. 그럴 거라고. 과학자들은 눈으로만은 볼 수 없는 작은 세계에 다가가기 위해 주사현미경에다 전자현미경까지 만들었지만 원자 속을 직접 들여다 볼 수는 없었다. 직접 관찰하지 못하는 대상을 연구하기 위해 동원하는 방법이 모형을 만드는 것이다. 과학에서의 추측은 과학적 근거와 추론을 바탕으로 하는 논리적인 이야기이다. 톰슨이 전자가 물질에서부터 나온다는 것을 발견하고 뢴튼겐이 엑스선을 관찰하고 퀴리가 방사선을 내는 물질을 찾아내면서 더 이상 쪼개지지 않는다던 원자 안에 뭔가 중요한 것이 더 있겠다고 상상하게 되었다. 도대체 그 안에는 무엇이 어떤 모양으로 존재하는가를 알아내기 위한 부단한 노력 끝에 양성자와 중성자를 이루는 6가지 쿼크와 전자를 포함하는 6가지 렙톤으로 이루어진 입자가 만드는 원자 표준모형에 이르렀다. 표준모형이 제시한 기본 입자의 존재를 밝히거나 이론적으로 풀어낸 수많은 과학자들이 노벨상을 받았다. 그들의 실험에서 얻은 데이터는 어마어마하고 이론은 시작이 어디고 끝이 어디인지를 알 수 없게 복잡하다. 한 가지 덤으로 얻었다면 세계 여러 곳의 입자물리학자들이 방대한 실험 데이터를 공유하기 위한 방법으로 고안해낸 것이 인터넷의 시작이다. 과학자들의 주장을 어떻게 믿든지 그것이 덤이든 아니든 세상을 어떻게 바꾸어 나갈지는 아무도 모른다.

이처럼 지점과 연결선으로만 그려진 것을 ‘오일러 그래프’라 하고 이것을 푸는 것을 그래프 문제라고 한다. 제주도 공항에 내렸다. 그림에서 보여주는 관광코스에서 제주도의 주요 관광도로를 딱 한 번식만 지나면서 다 구경하고 다시 공항으로 돌아오는 것이 가능할까. 만약 불가능하다면 제주관광을 효율적으로 하기 위한 관광코스 개발은 어떻게 바뀌어야 할까.

문미옥/이화여대 와이즈거점센터(wise.or.kr) 연구교수

(지난주 정답) 원자 속을 들여다 본 사람은 아무도 없다. 지금까지는. 단지 추측할 뿐이다. 그럴 거라고. 과학자들은 눈으로만은 볼 수 없는 작은 세계에 다가가기 위해 주사현미경에다 전자현미경까지 만들었지만 원자 속을 직접 들여다 볼 수는 없었다. 직접 관찰하지 못하는 대상을 연구하기 위해 동원하는 방법이 모형을 만드는 것이다. 과학에서의 추측은 과학적 근거와 추론을 바탕으로 하는 논리적인 이야기이다. 톰슨이 전자가 물질에서부터 나온다는 것을 발견하고 뢴튼겐이 엑스선을 관찰하고 퀴리가 방사선을 내는 물질을 찾아내면서 더 이상 쪼개지지 않는다던 원자 안에 뭔가 중요한 것이 더 있겠다고 상상하게 되었다. 도대체 그 안에는 무엇이 어떤 모양으로 존재하는가를 알아내기 위한 부단한 노력 끝에 양성자와 중성자를 이루는 6가지 쿼크와 전자를 포함하는 6가지 렙톤으로 이루어진 입자가 만드는 원자 표준모형에 이르렀다. 표준모형이 제시한 기본 입자의 존재를 밝히거나 이론적으로 풀어낸 수많은 과학자들이 노벨상을 받았다. 그들의 실험에서 얻은 데이터는 어마어마하고 이론은 시작이 어디고 끝이 어디인지를 알 수 없게 복잡하다. 한 가지 덤으로 얻었다면 세계 여러 곳의 입자물리학자들이 방대한 실험 데이터를 공유하기 위한 방법으로 고안해낸 것이 인터넷의 시작이다. 과학자들의 주장을 어떻게 믿든지 그것이 덤이든 아니든 세상을 어떻게 바꾸어 나갈지는 아무도 모른다.

(그림2).

관련기사

항상 시민과 함께하겠습니다. 한겨레 구독신청 하기

![[사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가 [사설] 노동자 안전 뒷전 중대재해법 후퇴가 민생 대책인가](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/300/180/imgdb/child/2024/0116/53_17053980971276_20240116503438.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ①국내서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/800/320/imgdb/original/2023/1228/20231228503768.jpg)

![[올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서 [올해의 책] 숙제를 풀 실마리를 찾아, 다시 책으로 ②번역서](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2023/1228/20231228503807.jpg)